Der Hamburger Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar hat ein Buch vorgelegt, in dem er auf nicht weniger als 700 Seiten sowie knapp 200 Seiten Anhang die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrors nachzeichnen will. Im Zentrum steht eine Terrorwelle im Februar 1970 in München, die in nur elf Tagen 55 Menschen das Leben kostete: ein palästinensischer Angriff auf einen El-Al-Flug, der Brandanschlag auf das jüdische Altenheim und das Bombenattentat auf einen Swissair-Flug Richtung Tel Aviv. Diese gegen Israelis und Juden gerichtete blutigste Anschlagsserie in Deutschland markierte, so Kraushaars These, das Vorspiel zum Terror bei den Olympischen Spielen 1972.

vergessen Bis heute ist kein Verantwortlicher für diese Anschläge verurteilt worden. Die Attentäter von Riem wurden verhaftet, aber aus politischen Gründen nur abgeschoben; der Brandanschlag auf das Altenheim bleibt unaufgeklärt; die Ermittlungen gegen zwei der drei Swissair-Attentäter wurden eingestellt und diese ebenfalls abgeschoben. Dieses rechtsstaatliche Versagen – Kraushaar spricht treffend von »Appeasement« – ist ein zentraler Aspekt des Buchs.

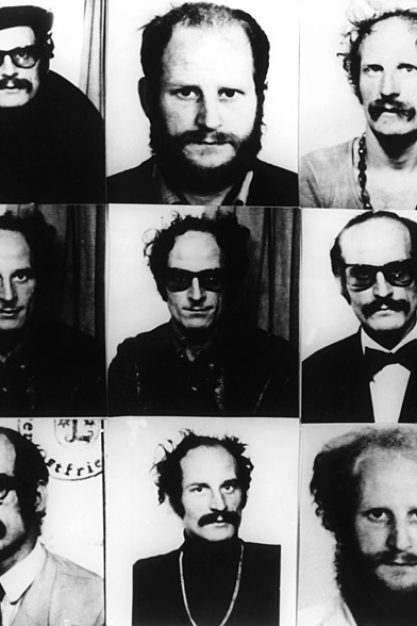

Insgesamt liefert Kraushaar eine minutiöse Studie zu dieser größtenteils vergessenen antisemitischen Terrorwelle. Manches hat man schon einmal gelesen, aber noch nie in einen so umfassenden Kontext eingebettet. Insbesondere die Verweise auf die Bereitschaft etlicher Protagonisten der deutschen extremen Linken, dem Israelhass palästinensischer Terroristen bedingungslos zu folgen, sind aufschlussreich. Die Schlüsselfigur dabei ist Dieter Kunzelmann, der Kopf der Terrorgruppe »Tupamaros West-Berlin«.

Kunzelmann wollte den deutschen »Judenknax« überwinden. In der Zeitschrift Agit 883 forderte er im April 1970 die aktive Beteiligung deutscher Linker an palästinensischen Terroranschlägen: »Die Granaten auf dem Flughafen München-Riem lassen doch nur eine Kritik zu: die verzweifelten Todeskommandos durch besser organisierte zielgerichtetere Kommandos zu ersetzen, die von uns selbst durchgeführt werden und damit besser vermittelt werden können.«

SCHWACHSTELLEN Leider zeigen sich in diesen Abschnitten aber auch die Schwachstellen des Buchs. Kraushaar vergibt die Chance, sich wirklich mit den im Untertitel angekündigten antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus zu beschäftigen. Er stellt nicht die Fragen, wie es dazu kam, dass junge Deutsche mit arabischen Terroristen, deren erklärtes Ziel der Tod von Juden und Israelis war, zusammenarbeiteten oder warum Kunzelmanns antisemitische Thesen unwidersprochen blieben.

Es wäre interessant gewesen, mehr über die ideologische Kontinuität der linken Terroristen mit ihren Nazi-Vätern zu erfahren. Darauf verzichtet Kraushaar bedauerlicherweise. Bis zum Schluss wird nicht klar, warum für diese jungen Deutschen Juden und Israel zu einer Obsession wurden. Dabei wäre es wichtig, endlich ernsthaft über die antisemitischen Wurzeln nicht nur des Terrorismus, sondern der 68er insgesamt zu sprechen.

Dieses Problem des Buchs hat insbesondere damit zu tun, dass Kraushaar an zahlreichen Stellen durch die schiere Menge an zusammengetragenem Material den Fokus seiner Studie aus dem Auge zu verlieren scheint, etwa, wenn er sich auf fast 100 Seiten mit dem Attentat von Palästinensern auf die Olympischen Spiele 1972 in München beschäftigt, über die Verbindungen linksradikaler deutscher Kreise zu diesem Anschlag aber nur spekuliert.

BUNDESREGIERUNG Interessant wird es wieder gegen Ende, wo Kraushaar sich mit dem Verhalten der Bundesregierungen Brandt und Schmidt auseinandersetzt, und deren unbedingtem Willen, als neutrale Partei im Nahen Osten aufzutreten, herausarbeitet. Diese Realpolitik führte dazu, dass man sich mit palästinensischen Terroristen arrangierte und – gerade einmal 25 Jahre nach der Schoa – Mörder von Juden ungeschoren davonkommen ließ.

Aber auch hier kratzt der Autor nur an der Oberfläche, statt genauer auf die Motive dieses Einknickens einzugehen. So erfüllt Kraushaar die selbstgesteckten Ziele nur teilweise. Sein Verdienst ist es aber, die aus dem historischen Gedächtnis der Bundesrepublik verschwundene Terrorwelle von 1970 und den schlimmsten Mordanschlag auf jüdisches Leben im Nachkriegsdeutschland wieder in Erinnerung gerufen zu haben.

Wolfgang Kraushaar: »Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel? München 1970: über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus«. Rowohlt, Reinbek 2013, 880 S., 34,95 €