Herr Radvanyi, Sie haben bislang unveröffentlichte Briefe von Ihrer Großmutter Anna Seghers an ihren späteren Mann Ladislav Rodi gefunden. Könnten Sie uns noch einmal mitnehmen zu diesem Moment, in dem Ihnen klar wurde, was Sie da eigentlich gefunden haben?

Als mein Vater vor vier Jahren starb, wollte ich alle Dokumente, die bei ihm in seinem Haus geblieben waren, sortieren und dann der Akademie der Künste in Berlin übergeben. Ich wusste, dass es Briefe gab, aber nicht, dass es so viele sind. Dann habe ich in einem kleinen Karton all diese Päckchen gefunden.

Welches Bild bot sich Ihnen?

Mein Vater hatte offenbar alle Briefe gelesen und sie wieder in Umschläge gepackt und sorgfältig zusammengebunden. Zum Glück tat er das in chronologischer Ordnung, denn meine Großmutter hat Briefe nicht datiert. Sehr, sehr oft hat mir nur der Poststempel geholfen, nachträglich eine Ordnung hereinzubringen. Ich ahnte, dass der Fund etwas Erstaunliches war.

Haben Sie durch die Briefe Ihre Großmutter noch einmal neu kennengelernt?

Absolut. Sehen Sie, für mich war die Schriftstellerin Anna Seghers einfach meine Oma. Ich war in meiner Kindheit sehr oft bei meinen Großeltern in Ost-Berlin. Und für mich war sie immer die Dame mit weißem Haar. Meine Großeltern interessierten sich sehr dafür, wie mein Bruder und ich in Paris lebten, was wir im Kino oder im Theater gesehen hatten oder was wir später studierten. Durch die Briefe bin in der jungen Netty Reiling begegnet, einem jüdischen Mädchen, das neben Deutsch auch Französisch und Englisch spricht, das Russisch und Chinesisch lernt. Meine Oma hatte fast alle Klassiker gelesen, schon allein, weil sie sehr oft krank und nur für sich war. Sie war das einzige Kind einer sehr gut situierten jüdischen Familie in Mainz.

Und sie wusste – wenn man einige der Briefe liest –, was sie wollte.

Schon mit 20 oder 21 Jahren wünschte sie sich, frei zu sein. Sie wollte aus dem Korsett einer sehr traditionellen jüdischen Familie ausbrechen. Durch ihre umfassende Lektüre – Kafka, Dostojewski oder Claudel – hatte sie ein viel breiteres Verständnis von Kultur als ihre Eltern oder Großeltern. Hinzu kam: Sie hatte in Rodi einen Mann gefunden, der sie verstand, der sie in ihrem Freiheitsstreben unterstützte und der auch Jude war. Wenn auch aus einer ganz anderen Familie. Eher liberal als orthodox.

Gerade wenn es um die Hochzeitsvorbereitungen geht, merkt man das sehr deutlich ...

Es liest sich wie ein spannender Roman! Fünf Jahre kämpfte sie um und für diese Hochzeit. Sie wollte eine klassisch jüdische Hochzeit, ihm war zwar die Hochzeit wichtig, aber nicht ganz so sehr, dass sie nach jüdischem Ritus stattfand.

Netty schrieb ihrem Freund sehr häufig; manchmal sogar mehrmals am Tag. Stellen Sie sich vor, die beiden hätten damals schon WhatsApp gehabt. Es wäre ein Dauer-Chat gewesen.

Es war eine ganz andere Generation. Die Menschen schrieben damals viel mehr als wir heute. Wir kennen ja auch andere Beispiele aus der französischen Literatur, wie die Marquise de Sévigné zum Beispiel, die viele Briefe schrieb. Aus heutiger Sicht wirkt das vielleicht eigenartig, aber wenn sich Verliebte damals nicht sahen, dann schrieben sie sich eben Briefe – meine Oma schrieb ihm, glaube ich, sogar an einem Tag drei Briefe: Das ist eine große Freude und ein Schatz.

Unter einem Brief schrieb Netty Reiling: »Das war wie im Talmud ein langer Anhang zu Pünktchen zwei.« Welche Rolle hat Religion für das Paar gespielt?

Es war, wenn man den historischen Hintergrund einmal betrachtet, eine sehr dramatische Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg, dem Versailler Vertrag, dem Spartacusbund auf der einen, deutschen Nationalisten und dem zunehmenden Antisemitismus auf der anderen Seite. Durch die Briefe erfahren wir, dass es in ihrem Bekanntenkreis sehr viele jüdische Professoren, Freunde gab. Dass auch ihr Freund jüdisch war, das ist ihr sehr wichtig gewesen, weil sie dieselbe Kultur, dieselben religiösen Symbole teilten.

Ein weiteres Merkmal der Briefe sind die fantasievollen Kosenamen. »Eselein«, »Rodiseele«, aber auch Kreationen wie »Hammelfürst« – woher kam diese Faszination für Kosenamen?

Offenbar war das etwas, das in Rodis Familie sehr beliebt war. Seine Mutter, sein Vater – alle hatten Kosenamen. Und so bekam auch meine Oma ihren, nämlich »Tschibi«, ein ungarisches Wort für »kleines Küken«. Und den hatte sie bis zu ihrem Lebensende. Wir haben sie immer Tschibi genannt. Ihre Kosenamen waren wirklich hohe literarische Kunst – und so kreativ: Meinen Vater Pierre zum Beispiel nannte sie Fuchs, Peter-Fuchs.

Wie waren Ihre Besuche bei Ihrer Oma in Ost-Berlin?

Ich habe sehr schnell verstanden, dass das eine ganz andere Welt als unsere in Paris war. Schon wenn man den Grenzübergang in der Friedrichstraße passierte, war vieles seltsam. Auch wenn wir die Fernsehnachrichten ansahen – zuerst kamen die Nachrichten des DDR-Fernsehens, dann die der BRD –, fielen mir die Eigenartigkeiten auf. Aber ansonsten war ich ein Enkel, der bei seinen Großeltern war. In der Wohnung hatte ich mein Zimmer. Und jeden Morgen frühstückte ich mit meiner Oma zusammen. Im Gegenzug zu meinem Opa war sie ein richtiger Morgenmensch. Also frühstückten wir beide immer allein, dann gingen wir spazieren, und nebenbei erzählte sie immer etwas.

Worüber sprachen Sie?

Ich habe hinterher erst bemerkt, dass meine Oma mir oftmals Teile aus ihren Erzählungen vortrug. Das fand ich sehr interessant. Wir sprachen über die Namen, denn die waren ihr immer wichtig.

2025 ist das Anna-Seghers-Jahr. Warum sollte die junge Generation Anna Seghers wiederentdecken?

Weil sie einfach eine wunderbare Erzählerin ist, deren Werk zeitlos ist. Selbstverständlich schrieb sie in einer anderen Zeit, aber die Themen sind hochaktuell. Christian Petzold hat das in seinem Film »Transit« gezeigt. Mein Vater war mit dem Ergebnis nicht so zufrieden, aber ich finde den Film sehr gelungen.

Wenn Sie Ihrer Oma heute einen Brief schreiben könnten, was würden Sie ihr erzählen?

Wir sind im Jahr 2025, man spricht über Krieg – in der Ukraine, in Israel. Alle sprechen über Rüstung. Ich denke zwar nicht, dass wir in einer Parallele zu den 30er-Jahren leben, aber vielleicht zum Jahr 1910 oder 1912. Ich würde ihr erzählen, dass ich in der vergangenen Woche Margarethe von Trottas Film »Rosa Luxemburg« gesehen habe. Menschen wie Rosa Luxemburg, Romain Rolland, Stefan Zweig oder Thomas Mann haben verstanden, dass Krieg keine gute Lösung sein kann. Ich würde meine Oma fragen, wer sich aus ihrer Sicht heute gegen den Krieg einsetzen könnte.

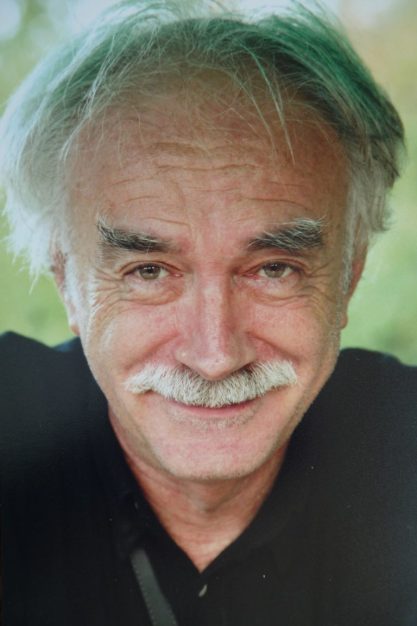

Mit dem französischen Historiker und Enkel der Schriftstellerin Anna Seghers sprach Katrin Richter.