An der Universität Leipzig ist eine Juniorprofessur für Judaistik durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgeschrieben. Man könnte sich freuen, wenn diese Freude nicht einen schalen Nachgeschmack hinterließe, denn diese Stelle ist nicht etwa im Fach Jüdische Studien/Judaistik/Jüdische Theologie ausgeschrieben, sondern an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät, genauer: am Institut für Alttestamentliche Wissenschaft. Gelehrt werden soll »moderne jüdische Torainterpretation, neuzeitliche jüdische Literatur und Philosophie sowie jüdische Kultur- und Zeitgeschichte«. Die Bewerber sollen sich »konstruktiv« in die Ausbildung für den Beruf des Pfarrers und Religionslehrers einbringen.

Wir können nun fragen, warum angehende protestantische Theologen »moderne jüdische Torainterpretation« oder »neuzeitliche jüdische Literatur und Philosophie« lernen sollen. Zu fragen wäre auch, was mit »konstruktivem« Lehren gemeint ist: Soll Stoff vermittelt werden, der angehenden christlichen Funktionsträgern etwas nützt? Sollen die Wissenschaft des Judentums und ihre modernen Vertreter dazu beitragen, dass die Theologie ihren jahrhundertealten Antijudaismus überwinden lernt? Ist das ihre Aufgabe?

AUGENHÖHE Abraham Geiger hatte schon 1836 die Forderung nach der Gründung einer Jüdisch-Theologischen Fakultät an einer Universität gefordert: Geiger wollte die Pflege der jüdischen Wissenschaften aus den Reihen des Judentums selbst heraus, aber er suchte auch die Teilhabe der Wissenschaft des Judentums an der akademischen Öffentlichkeit: nicht, um Theologie wie die Christen zu betreiben, sondern um die wissenschaftliche Pflege der eigenen Literaturen an den Universitäten – auf Augenhöhe mit der zeitgenössischen Wissenschaft – betreiben zu können. Nach Geiger sollten die Theologien Hand in Hand gehen, freundlich einander unterstützen, dabei aber auch »den gerechten Anspruch machend«. Dass die jüdische Theologie eine Unterabteilung der christlichen sein solle, stand ihm dabei sicher nicht vor Augen.

Die Jüdischen Studien sollten nicht zu bloßem »Kirchenmaterial« herabgestuft werden.

Noch harscher formulierte es Leopold Zunz 1845, nur kurze Zeit später. Er stellte fest, dass »der Blick der Theologen und ihre Liebe dem Worte Gottes, nicht dem jüdischen Autor (galt)«. Zunz protestierte in deutlichen Worten, um die jüdischen Literaturen und die Wissenschaft des Judentums vor dem hegemonialen Zugriff der Theologie zu schützen: »Den Namen ›rabbinisch‹ hat die jüdische Literatur gleichfalls von den Theologen erhalten. Diese haben jüdische Bücher stets nur aus einem einseitigen Standpunkte, und die Juden nur als Kirchenmaterial betrachtet: als Zeugen oder als Widersacher eines siegenden Christenthums.«

HEGEMONIE Die Juden als Kirchenmaterial – sollte sich daran etwa bis heute kaum etwas geändert haben? Der aufs Erste wohlmeinende Anspruch, dass die angehenden Theologen im Rahmen der theologischen Ausbildung die Grundlagenliteraturen des Judentums lernen sollen, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als der altneue Versuch, den hegemonialen Anspruch der christlichen (und zumeist protestantischen) Theologie auf die Jüdischen Studien und ihre Themen zu zementieren, wie dies ja bereits durch noch immer bestehende und konfessionsgebunden besetzte Instituta Judaica in Tübingen, Mainz, Münster, Göttingen und Berlin der Fall und wie es nun auch für Leipzig geplant ist. Und wird diese professorale

Konfessionsgebundenheit auf einer solchen Stelle aufgehoben, so macht es die Sache eigentlich nur noch schlimmer, denn dann werden die heutigen Repräsentanten der Wissenschaft des Judentums zu Zuarbeitern der christlichen Theologie. Die von ihr selbst formulierten und für wichtig erachteten Themen der Jüdischen Studien und der Jüdischen Theologie werden auf diese Weise langfristig im Sinne der Kirche und ihrer Bedürfnisse gemodelt und kanalisiert.

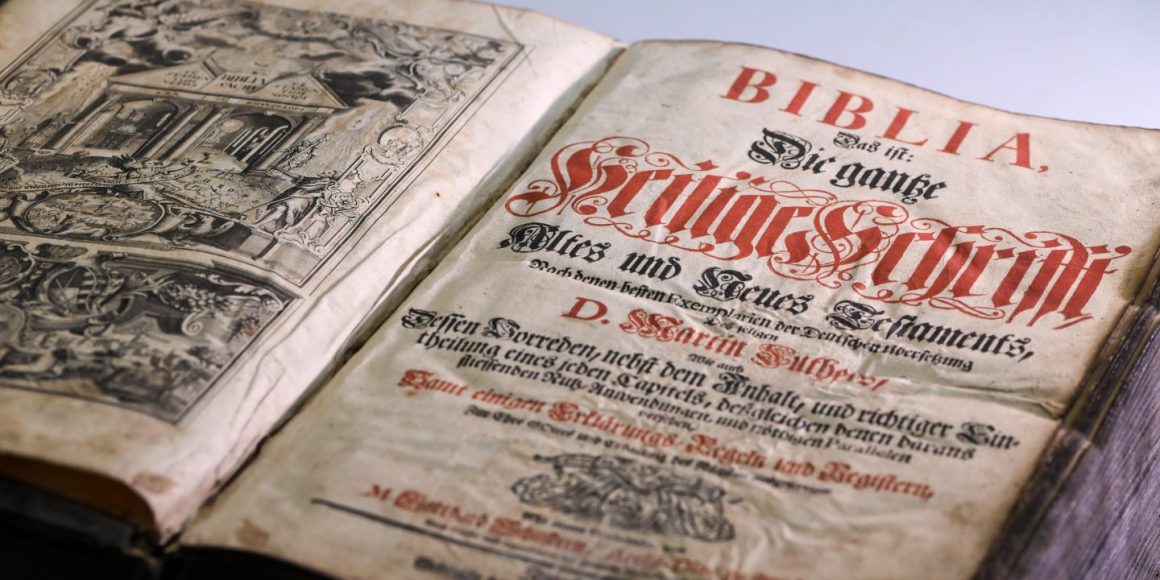

EINLADUNG Wer braucht denn bei den Alttestamentlern die Responsen-, das heißt die Rechtsliteratur der Juden? Wer interessiert sich für die aschkenasische Bibeltextforschung, wo es doch die Bibelausgaben der Stuttgarter Bibelgesellschaft gibt? Und wozu sollte man die Liturgie und Kommentarliteratur der arabischsprachigen Karäer, die hebräisch-französischen Glossare der Juden in Nordfrankreich oder die Literatur der Juden in Byzanz im 15. Jahrhundert erforschen, alles Themen, die für die christliche Theologie entweder keine Rolle spielen oder ohnehin keine Anknüpfungspunkte bieten?

Bevor also an christlichen Instituten rabbinische Literatur und »jüdische Torainterpretation« gelehrt wird, wäre es schön, wenn die Liebe zu Israel, dem Judentum und zu den jüdischen Literaturen seitens der Theologie dazu führen würde, dass man die Jüdischen Studien und die Jüdische Theologie an deutschen Universitäten stärkte – und zwar außerhalb der Theologischen Fakultäten. Jeder jüdische und nichtjüdische Philologe oder Theologe ist dann herzlich eingeladen, im Kontext der Wissenschaft des Judentums und der Jüdischen Theologie mitzulernen, wie dies an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg oder an der Universität Potsdam der Fall ist, ohne dass das Judentum und seine Literaturen gleich wieder für die Pfarrerausbildung vereinnahmt werden. Solange solche Stellen noch ausgeschrieben sind, bleibt ein schaler Nachgeschmack bei jeder Feier zur 1700-jährigen jüdischen Präsenz in Deutschland.

Die Autorin lehrt das Fach Bibel und Jüdische Bibelauslegung an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.