Am 23. Januar jährt sich der Erlass des preußischen Kulturministers zur »Errichtung eines Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt als einer wissenschaftlichen Anstalt, die zugleich Lehrzwecken der Universität dient«, zum hundertsten Mal. Gegründet wird es im selben Jahr durch eine Stiftung des Kaufmanns und Mäzens Hermann Weil und seines Sohnes Felix Weil.

Nach den Anfängen mit einem akademischen Marxismus erhält das IfS seine schulbildende Bedeutung mit der Übernahme der Leitung 1931 durch den Sozialphilosophen Max Horkheimer (1895-1973). Der Sohn eines jüdischen Texilfabrikanten aus dem Schwäbischen macht es zur zentralen Forschungsstätte der Kritischen Theorie, die an die Arbeiten von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx und Sigmund Freud anknüpfte.

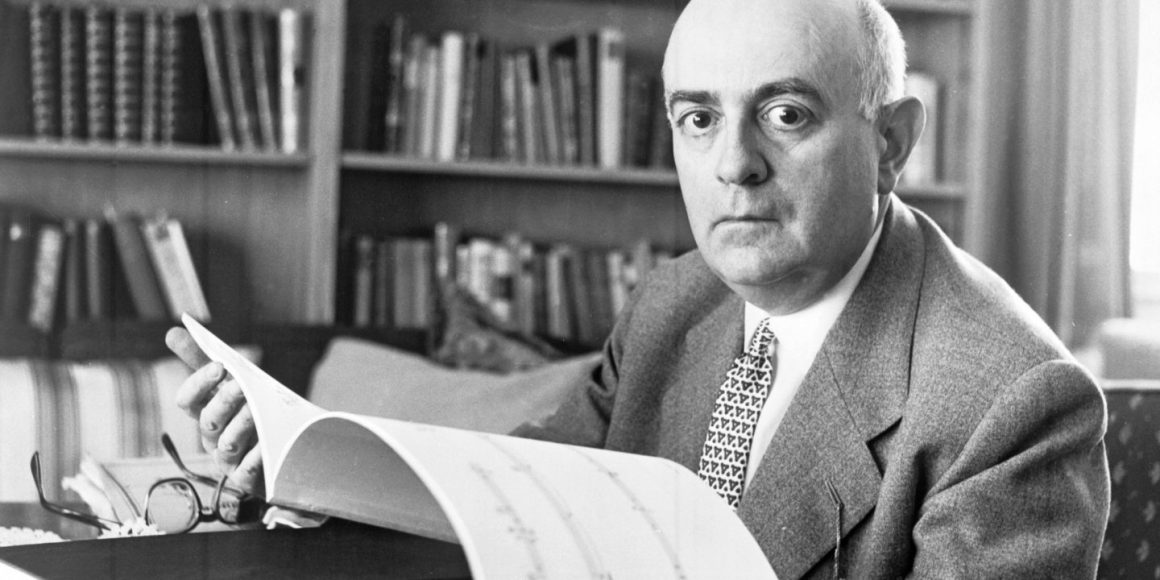

1933 löst die Gestapo das Institut wegen »staatsfeindlicher Bestrebungen« auf. Horkheimer emigriert ein Jahr später in die USA, wo er an der Columbia University mit Hilfe amerikanischer Kollegen das IfS weiterführt. 1941 übersiedelt er an die Westküste nach Pacific Palisades. Sein engster Mitarbeiter und Freund Theodor W. Adorno folgt ihm wenig später nach.

Wiedererrichtung 1951 wird das IfS an seinem heutigen Standort in der Senckenberganlage unter der Leitung Horkheimers wiedererrichtet. Als Hauptwerk der später so genannten »Frankfurter Schule« gilt der von Horkheimer und Adorno 1944 bis 1947 gemeinsam verfasste Essayband »Dialektik der Aufklärung«.

Ab 1958 übernimmt Adorno die Leitung des IfS. In der Zeit der Studierendenproteste geraten die beiden Hochschullehrer ins Visier des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), der ihnen vorwirft, sich in die Theorie zu flüchten, obwohl praktischer Widerstand angesagt sei. Der Protest gipfelt im April 1969 im so genannten »Busenattentat« dreier Studentinnen auf Adorno in dessen Vorlesung in der Goethe-Universität. Er ärgert sich sehr darüber und bezeichnet es später im »Spiegel« als »kalkulierten Schwachsinn«.

Nach Adornos plötzlichem Tod im Sommer 1969 übernimmt Ludwig von Friedeburg die Leitung des IfS, auf ihn folgen Axel Honneth und Ferdinand Sutterlüty (kommissarisch). Seit Juli 2021 steht Stephan Lessenich an der Spitze der Forschungsstätte. Zugleich lehrt der 1965 in Stuttgart geborene Soziologe als Professor für »Gesellschaftstheorie und Sozialforschung« an der Goethe-Universität.

Das intellektuelle Erbe der Protagonisten der Kritischen Theorie sei das größte Kapital des Instituts, sagt Stephan Lessenich.

Das intellektuelle Erbe der Protagonisten der Kritischen Theorie sei das größte Kapital des Instituts, sagt Lessenich dem Evangelischen Pressedienst. Ihre kritische Haltung zu den herrschenden Verhältnissen, ihr Verweis darauf, »dass eine andere Welt möglich ist, dass die gesellschaftlichen Zwänge, denen wir in unserem Alltag allenthalben begegnen, letztlich selbstauferlegte Zwänge sind: All das gilt auch heute noch und inspiriert auch die gegenwärtige Forschung am Institut«.

Tradition In gewissem Sinne sei die Tradition des Hauses aber auch eine Hypothek, schränkt Lessenich ein: »Die Aufgabe, die großen Fragen zu stellen, die viele gar nicht hören wollen - geschweige denn, dass sie Antworten darauf suchen würden.« Aktuell werde am IfS etwa über die Vergesellschaftung von und durch Arbeit, die Möglichkeiten und Grenzen demokratischer Partizipation, die »widersprüchliche Konfiguration der Migrationsgesellschaft« oder die Dynamik der Geschlechterverhältnisse geforscht. Künftig müsse die Kritische Theorie globaler denken.

Das IfS mit seinen insgesamt 37 wissenschaftlichen und acht nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitenden ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts und wird in seinem Grundhaushalt durch das Land Hessen und die Stadt Frankfurt finanziert. Es steht, über die Kooperationsprofessur für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung vermittelt, in enger Verbindung mit dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Uni.

Für Lessenich liegen die Vorteile dieser Konstruktion auf der Hand. Die Möglichkeit, kritische Gesellschaftstheorie und Sozialforschung auch den Frankfurter Studierenden wieder unmittelbarer nahebringen zu können, sei ein großer Gewinn für das Haus und die Universität - »und hoffentlich auch für die Studierenden selbst«.