Juden waren im Deutschen Klub in der bolivianischen Hauptstadt La Paz nicht erwünscht – sowohl vor, während als auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Es bestand eine tiefe Kluft zwischen den seit der Jahrhundertwende in dem Andenland lebenden »Altdeutschen« auf der einen Seite und den in den 30er- und 40er-Jahren emigrierten Juden und politischen Flüchtlingen aus Deutschland. Prägend waren die deutschtümelnden »Alteingesessenen«: Antisemitisch und nationalsozialistisch gestimmt, trauerten sie auch noch nach Kriegsende in Nibelungentreue dem NS-Unrechtsregime nach.

Nicht von ungefähr fanden Naziverbrecher wie der »Schlächter von Lyon«, Klaus Barbie, Unterschlupf in der deutschen Kolonie. Dort stand man weiter zu Hitler-Deutschland, »von einer Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nazis konnte keine Rede sein«, schildert die Berliner Ethnologin Juliana Ströbele-Gregor die Situation in Bolivien.

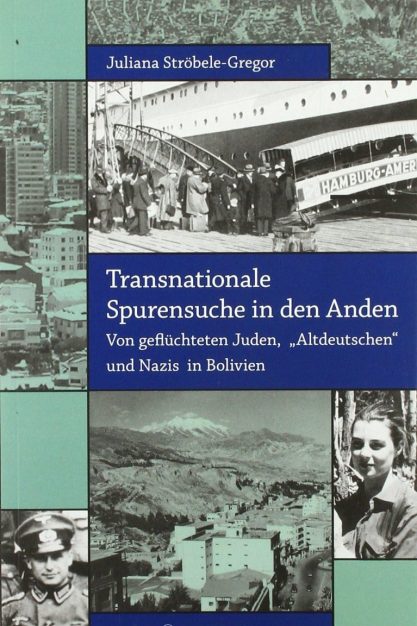

Buch Die heute 75-Jährige kam 1952 als neunjährige Tochter des ersten deutschen Botschafters nach dem Krieg nach La Paz. Sechs Jahrzehnte später hat sie ihre damaligen Begegnungen in dem Buch Transnationale Spurensuche in den Anden niedergeschrieben. Der Titel wirkt nicht gerade anziehend auf den Leser, aber es ist ein spannendes Buch.

Ströbele-Gregor durchsucht ihre Kindheitserinnerungen, kombiniert zahlreiche mit fast 50 Jahren Abstand geführte Interviews mit Bekannten und Freunden aus Kindertagen mit Akten aus bolivianischen Archiven und den Beständen des Berliner Auswärtigen Amtes zu einem Zustandsbericht über die »Auslandsdeutschen« in den 50er-Jahren, die aus ihrem Antisemitismus keinen Hehl machten und die perfekte Gesellschaft und Tarnumgebung für jene Verbrecher boten, die wegen der NS-Verbrechen international gesucht wurden.

Einwanderer Dass Juden in der deutschen Einwanderergemeinde weitgehend unerwünscht waren, erfuhr auch der Vater der Autorin. Er pflegte sehr schnell gesellschaftlichen und vor allem freundschaftlichen Umgang auch mit jüdischen Einwanderern aus Deutschland und wurde deshalb von den »Altdeutschen«, die im Deutschen Klub lieber unter sich »Ariern« blieben, kritisch beäugt.

Sie hatten bereits vor dem Krieg ideologisch »ganze Arbeit« geleistet. Während in anderen lateinamerikanischen Ländern das Wort »Judío« (Jude) für Fleiß, Kreativität und wirtschaftlichen Erfolg stand, tauchten in den Großstädten Boliviens auch noch knapp ein Jahrzehnt nach der Schoa Flugblätter auf mit der Parole »Sei ein Patriot! Kauf nicht bei Juden!«.

Ströbele-Gregor zeigt, dass nicht zuletzt die mehrheitlich antisemitisch gestimmte deutsche Kolonie an der judenfeindlichen Stimmung Anteil hatte. Viele der rund 10.000 jüdischen Einwanderer verließen Bolivien nach Kriegsende lieber wieder, denn für viele geflohene Kriegsverbrecher wurde das Land nach 1945 zu einer neuen Heimat. Sie unterwanderten Regierungskreise und den bolivianischen Sicherheitsapparat. Die deutsche Vertretung berichtete dem Auswärtigen Amt in Bonn immer wieder von Vorfällen im Deutschen Klub, von »Nazigerede« und dem Zeigen des Hitlergrußes. So blieb die deutsche Kolonie »der soziale Raum«, in dem sich Kriegsverbrecher »wie Fische im Wasser bewegen konnten«.

Vergangenheit Als Kind kam die Autorin in der Deutschen Schule auch mit Klaus Barbies Tochter in Kontakt und freundete sich mit ihr an – ohne die Vergangenheit des Vaters zu kennen. Sie verbrachte sogar die Ferien im Urwald bei ihm, wo er ein Sägewerk leitete. Und gleichzeitig war sie eng mit einem jüdischen Mädchen befreundet.

2014 feierte die inzwischen zur Deutschen Kulturgemeinschaft umbenannte deutsche Kolonie ihr 100-jähriges Bestehen. Die Ausgrenzung der Juden wurde in der Jubiläumsbroschüre nur »vage und nebulös umschrieben«, heißt es bei Juliana Ströbele-Gregor. Ein Blick in ihr Buch belegt, dass die Gräben nur oberflächlich eingeebnet worden sein dürften. Von Aufarbeitung keine Spur. Doch vielleicht hat die Autorin jetzt einen Anstoß zur Reflexion geliefert.

Juliana Ströbele-Gregor: »Transnationale Spurensuche in den Anden. Von geflüchteten Juden, ›Altdeutschen‹ und Nazis in Bolivien«, Metropol, Berlin 2018, 234 S., 22 €