Zu Beginn des Jahres 1938 lebten noch rund 300.000 Juden in Deutschland. Das waren etwa 60 Prozent der jüdischen Bevölkerung Deutschlands zur Zeit der NS-Machtübernahme 1933. Viele deutsche Juden dachten damals, dass es möglich sein müsste, langfristig in dem Land zu bleiben, in dem sie aufgewachsen waren, wo sie oder ihre Angehörige ihren Kriegsdienst geleistet und ihre Vorfahren seit vielen Generationen gelebt hatten. Sie waren letztendlich Deutsche.

Doch während des Jahres 1938 änderte sich die Situation grundsätzlich. Ende 1938 war eine jüdische Zukunft in Deutschland nicht mehr vorstellbar. 1938 erfolgte eine dramatische Radikalisierung der NS-Herrschaft in verschiedener Hinsicht. Historiker verwenden den Begriff »Schicksalsjahr 1938« als Kennzeichen für die Veränderungen dieser Monate.

Radikalisierung In der Außenpolitik ereigneten sich der »Anschluss« Österreichs und die Annektierung des Sudetenlands. Die deutsche Aufrüstung wurde beschleunigt, die Wehrmacht bereitete sich auf einen europäischen Krieg vor. Mehrere gemäßigte Amtsträger wurden entlassen und durch fanatische Nationalsozialisten ersetzt. Die Verfolgung von Sinti und Roma und von sogenannten Asozialen wurde ausgeweitet. Die Verschärfung der Judenpolitik war ein zentraler Bestandteil dieser Radikalisierung des Jahres 1938. Die antisemitische Welle des Jahres erreichte ihren Höhepunkt mit den Novemberpogromen.

Bereits wenige Monate zuvor, am 28. März, verloren jüdische Gemeinden ihren Status als Körperschaften des öffentlichen Rechtes, was schwerwiegende finanzielle Folgen hatte. Am 26. April wurde befohlen, dass Juden alles Vermögen im Wert von über 5000 Reichsmark anmelden mussten. Am 25. Mai eröffnete in München die Ausstellung »Entartete Musik«, die die Juden als Verderber deutscher musikalischer Traditionen dämonisierte. Am 31. Mai wurden Juden vom Erhalt öffentlicher Aufträge ausgeschlossen. Am 1. Juni verloren jüdische Schulen die Steuerfreiheit.

Repressionen Diese Maßnahmen sollten die wirtschaftliche Schlinge um den Hals der Juden enger ziehen, die endgültige »Arisierung« jüdischen Eigentums vorbereiten und jedwede Sympathie für die Juden in der deutschen Gesellschaft unterminieren, alles mit dem Ziel, ihre Auswanderung voranzutreiben.

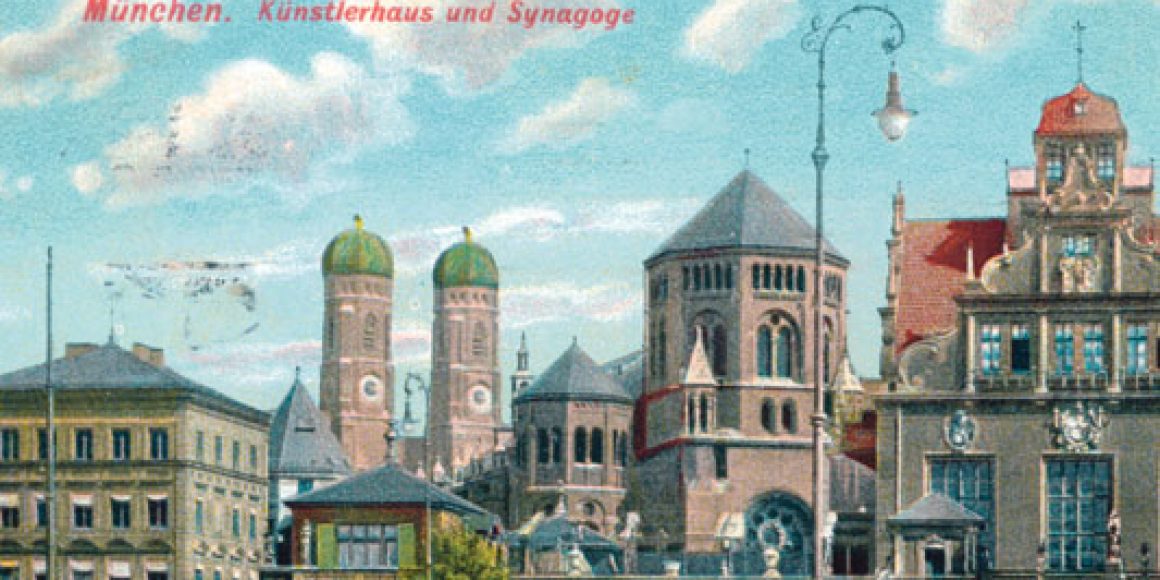

Vor diesem Hintergrund reiste Hitler am 7. Juni 1938 nach München, der Hauptstadt seiner Bewegung, um eine Veranstaltung im dortigen Künstlerhaus am Lenbachplatz zu besuchen. Nach der Veranstaltung erteilte er die Anweisung für den Abbruch der benachbarten Synagoge. Am nächsten Tag wurden die Vorsitzenden der Jüdischen Kultusgemeinde darüber informiert. Die Gemeinde wurde gezwungen, das Grundstück zu einem Spottpreis an die Stadt München zu verkaufen. Die Abbrucharbeiten sollten sofort anfangen.

Eilends organisierte man einen letzten Gottesdienst am Vorabend der Zerstörung. Da eine Versammlung des deutschen Rabbinerverbandes zu dieser Zeit in München stattfand, konnten zahlreiche Rabbiner am Gottesdienst teilnehmen, darunter Rabbiner Leo Baeck, der Vorsitzende der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland.

Die Zerstörung der Münchner Synagoge steht beispielhaft für die damalige Verachtung von Juden. Es genügte nicht, ein jüdisches Gotteshaus zu schließen, sondern man musste die Gelegenheit nutzen, die Juden und das Judentum zu demütigen. Es wurde angekündigt, dass das Synagogengelände zu einem Parkplatz umgestaltet werden sollte. Eine öffentliche Entweihung des Ortes sollte durch die Errichtung einer Anlage mit einer möglichst banalen Funktion geleistet werden.

symbol Um diese Zerstörungswut zu verstehen, müssen wir uns die symbolische Kraft von Synagogenbauten im Deutschland des späten 19. Jahrhunderts vergegenwärtigen. Nehmen wir die Münchner Hauptsynagoge als Beispiel. Sie wurde in der Herzog-Max-Straße 1887 eingeweiht, zu einer Zeit, als die jüdische Gemeinde ein dramatisches Wachstum und eine zunehmende Integration in die Gesellschaft der Stadt erlebte.

Das Grundstück für die Synagoge wurde durch die persönliche Intervention von Ludwig II. zur Verfügung gestellt, kurz vor der Einweihung besichtigte der Prinzregent den fertiggestellten Bau. Die Botschaft solcher Gesten lautete, dass die Juden als anerkannter, fester Bestandteil der Gesellschaft anzusehen waren. Der Synagogenbau war an sich höchst symbolträchtig.

Die Zerstörungen von Synagogen im Jahr 1938 waren also nicht nur Angriffe auf die Juden und das Judentum, sondern auch auf ein pluralistisches Verständnis von Gesellschaft und Kultur. Der Synagogensturm verkörperte eine Negation des Geistes der Toleranz unter den Nichtjuden, die die Juden als Deutsche betrachtet hatten. Aus der Sicht der Nationalsozialisten galten die Deutschen, die die Judenemanzipation des 19. Jahrhunderts unterstützten, als Volksverräter. Mit der Zerstörung der Synagogen wollte man auch diese deutsche Tradition auslöschen.

wachsamkeit Jetzt befinden wir uns in einer neuen, architektonisch beeindruckenden Synagoge an prominenter Stelle mitten in der Stadt. Die Demokratie ist tief verankert, die Gesellschaft ist vielfältiger denn je. Man kann sich eine leuchtende, jüdische Zukunft in Deutschland vorstellen. Als Amerikaner neige ich zu Optimismus. Aber ich denke auch an meinen Landsmann Thomas Jefferson, der gesagt haben soll, »die ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit«.

Der Autor lehrt an der University of Vermont. Der Text stellt eine gekürzte Fassung seines Vortrags dar, den er in der Synagoge Ohel Jakob zum 75. Jahrestag gehalten hat.