Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am heutigen Dienstag (10.00 Uhr), ob eine als »Judensau« bezeichnete Schmähplastik an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt entfernt werden muss. Das fordert ein jüdischer Kläger seit Jahren, war jedoch bislang vor Gerichten gescheitert. Denn das antijüdische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert ist inzwischen um eine Bodenplatte und einen Aufsteller ergänzt, die die Darstellung einordnen sollen. Ob das ausreicht, müssen die obersten deutschen Zivilrichter und -richterinnen in Karlsruhe abwägen. (Az. VI ZR 172/20)

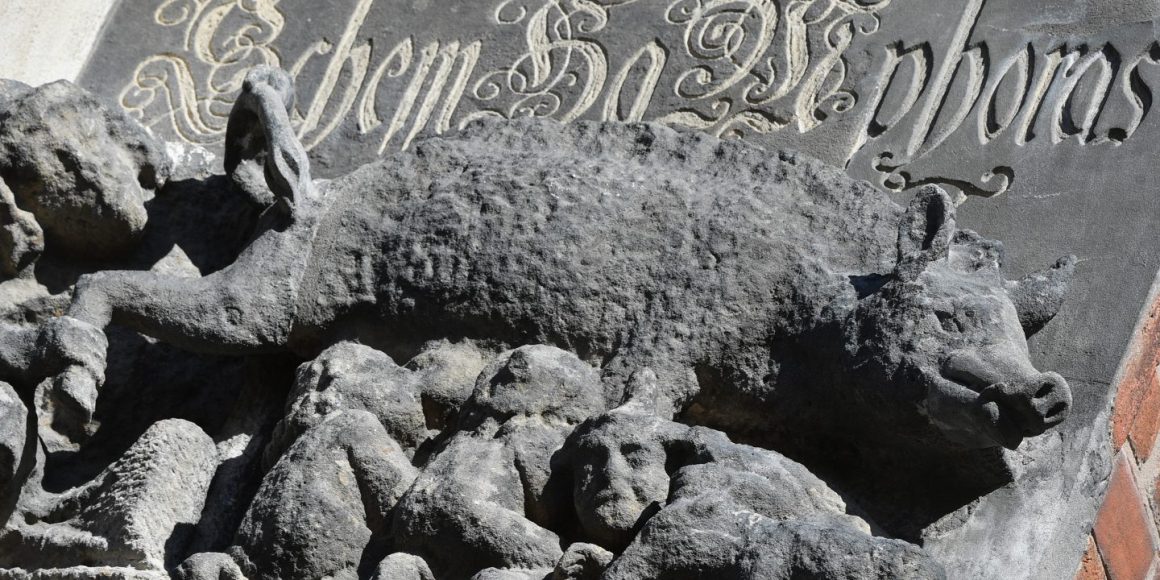

Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzhüte als Juden identifiziert werden sollen. Eine laut BGH als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Tiers und blickt ihm in den After. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein.

ERBE Die Stadtkirchengemeinde bezeichnet die »Wittenberger Sau« als »ein schwieriges Erbe, aber ebenso Dokument der Zeitgeschichte«. Der Vorsitzende Richter des sechsten Zivilsenats am BGH, Stephan Seiters, hatte bei der mündlichen Verhandlung vor zwei Wochen gesagt, das Relief für sich betrachtet sei »in Stein gemeißelter Antisemitismus«.

Kläger Dietrich Düllmann, der nach eigenen Angaben 1978 zum Judentum konvertiert ist und sich seither Michael nennt, sieht in der »Judensau« nur ein Beispiel für viele Verfehlungen der Kirche im Umgang mit Juden. Insbesondere den Reformator Martin Luther (1483-1546), der einst in eben jener Kirche in Wittenberg predigte, bezeichnet Düllmann als »Erz-Antisemit«.

MAHNMAL Die BGH-Anwältin der Stadtkirchengemeinde hatte betont, dass diese das Relief in Absprache mit der jüdischen Gemeinde zum Teil eines Mahnmals gemacht habe. In welcher Form auf den historischen Kontext hingewiesen wird, sei weder Sache des Klägers noch des Gerichts.

Düllmanns BGH-Anwalt wiederum reichten die Ausführungen auf der Erklärtafel nicht aus. Die Kirche übernehme keine Verantwortung.

Auf der Tafel an der Kirche steht, Schmähplastiken dieser Art seien besonders im Mittelalter verbreitet gewesen. »Es existieren noch etwa fünfzig derartige Bildwerke.« Der Zentralrat der Juden hat keine sicheren Informationen über die Gesamtzahl derartiger Darstellungen. Von anderen Rechtsstreitigkeiten, die sich an einem BGH-Urteil orientieren könnten, weiß man dort nichts.

ZENTRALRAT Zentralratspräsident Josef Schuster hatte der Deutschen Presse-Agentur erklärt, die Kirche müsse eine klare Abgrenzung und Verurteilung zum Ausdruck bringen. Das sei bisher nicht ersichtlich. »Die antijudaistische Geschichte der Kirche lässt sich nicht ungeschehen machen«, sagte Schuster. Eine Erklärtafel sei besser, als Schmähplastiken zu entfernen und damit zu verleugnen. Gelungene Beispiele gibt es nach Angaben des Zentralrats am Regensburger Dom und an der Ritterstiftskirche St. Peter in Bad Wimpfen bei Heilbronn.

Für Kläger Düllmann ist die Angelegenheit mit dem BGH-Urteil womöglich noch nicht erledigt: Er war schon vor dem Landgericht Dessau-Roßlau und dem Oberlandesgericht Naumburg gescheitert und ging auch nach der mündlichen Verhandlung am BGH von einer Niederlage aus. Dann werde er aber zum Bundesverfassungsgericht ziehen, sagte der 79-Jährige. Dort gehe es nicht um zivilrechtliche Fragen nach Beleidigung und Unterlassung, sondern um das Grundgesetz und die Würde des Menschen. Und sollte auch das nichts bringen, bleibe ihm noch der Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. dpa