Nach der Befreiung des letzten Konzentrationslagers Dachau mit seinen vielen Außenstellen, nach dem Ende der Todesmärsche und dem verzweifelten Bemühen, den »Rest der Geretteten«, die »Scherit Hapleita«, physisch am Leben zu erhalten, entwickelte sich binnen kürzester Zeit und gleichzeitig als Transit gedacht vielfältiges jüdisches Leben in Bayern.

Abertausende jüdische Überlebende passierten München, von denen jeder »ein lebendiger Schatz« war, Erinnerungen an die Schoa in sich trug, die es zu bewahren galt.

zeitschrift Der Historiker Markus Roth, Mitarbeiter am Fritz Bauer Institut in Frankfurt, präsentierte im Einstein-Bildungszentrum der Münchner Volkshochschule das von ihm mit herausgegebene Buch Von der letzten Zerstörung. Es ist der deutschsprachige Titel einer zwischen 1946 und 1948 in München erscheinenden Zeitschrift mit dem Titel »Fun letstn churbn«.

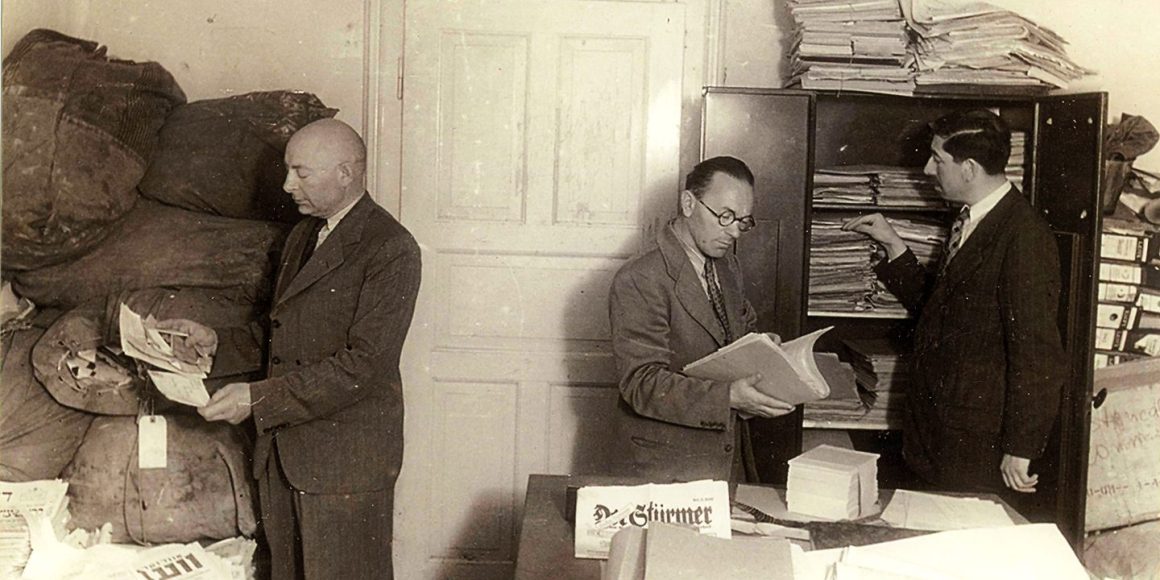

Roth, vormals tätig an der Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der Justus-Liebig-Universität Gießen, erforschte die Tätigkeit der »Jüdischen Historischen Kommission« und ihrer beiden treibenden Kräfte Israel Kaplan und Moshe Yosef Faygenboym. Wie der Referent anschaulich vermittelte, sahen sich die beiden »in einem Wettlauf gegen die Zeit«.

Es ging darum, so viel authentisches Material wie möglich zu sammeln, vor allem Zeugenaussagen der Überlebenden.

Es ging darum, so viel authentisches Material wie möglich zu sammeln, vor allem Zeugenaussagen der Überlebenden; denn die meisten verstanden ihren Aufenthalt als vorübergehend. Mit ihrer Auswanderung würde ihr Wissen um die Gräuel der NS-Zeit über die Welt zerstreut und kaum wieder auffindbar.

sammeln Kaplan, Jahrgang 1902, ein Historiker aus Riga, war nach der Befreiung auf dem Todesmarsch und seiner Genesung im Hospital St. Ottilien nach München gegangen. Moshe Faygenboym, Jahrgang 1908, gelernter Buchhalter, der von einem Deportationszug geflohen war, was er sorgfältig aufzeichnete, verschrieb sich fortan dem Sammeln.

Für beide sollte alles, was sie zusammentrugen, »ein symbolischer Grabstein« für die Ermordeten sein. Sie misstrauten den Täterakten, wollten das Geschehene aus jüdischer Sicht dokumentieren.

In der ersten Ausgabe der Zeitschrift »Fun letstn churbn« zeichnete die »Zentrale historische Kommission, München« einen programmatischen Artikel, mit dem sie sich an »alle Überlebenden«, an »unsere Intellektuellen«, an »unsere Brüder und Schwestern, die sich weit weg von den Orten befunden haben, an denen die schreckliche Katastrophe stattgefunden hat«, wandten.

jiddisch Ihre Sprache war Jiddisch, Vorteil und Nachteil zugleich. Gut war es, den Appell zu berichten, in der Sprache zu verkünden, die den meisten vertraut war. Hindernis war, dass die rund 2000 Zeugnisse Ende der 40er-Jahre nach Israel geschafft wurden und jahrzehntelang im Archiv von Yad Vashem schlummerten.

So war in Vergessenheit geraten, dass zwischen 1946 und 1948 zehn Ausgaben erschienen – in hebräischen Lettern, hergestellt in der Druckerei, wo zuvor der »Völkische Beobachter« gedruckt worden war.

Frank Beer, Markus Roth (Hrsg.): »Von der letzten Zerstörung. Die Zeitschrift ›Fun letstn churbn‹ der Jüdischen Historischen Kommission in München 1946–1948«. Aus dem Jiddischen von Susan Hiep, Sophie Lichtenstein und Daniel Wartenberg. Metropol, Berlin 2020, 1032 S., mit Abb. und Register, 49 €