Es sei eine unvergessliche Erfahrung, sagt Inna Umanska. Auch in diesem Jahr hat sie sich den Termin für die Gedenkveranstaltung zum Jom Haschoa in ihren Kalender eingetragen. Sie will wieder zur Düsseldorfer Heinrich-Heine-Allee gehen, um vor dem Carsch-Haus die Namenslesung mitzuverfolgen. »Es kostet schon ein bisschen Überwindung, sich dort hinzustellen und die Namen der deportierten Juden vorzutragen und dabei die Fassung zu bewahren«, sagt die Leiterin der Kultur-Akademie. Ihr Sohn las als 14-Jähriger zum ersten Mal vor, noch tagelang habe er darüber gesprochen – so sehr haben ihn das Lesen der Namen und die damit verbundenen Schicksale bewegt.

»Als ich das erste Mal die Namenslesung erlebte, machte mich das sehr nachdenklich. Hier wurde kein Erinnerungsmonument gebaut, sondern es wurden schlicht die Namen der Ermordeten gelesen«, erzählt Rüdiger Haarer, der vor Jahren zufällig vorbeikam, ohne zu wissen, was der Jom Haschoa bedeutet. Obwohl er kein Mitglied der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf ist, schaut er seitdem extra auf der Gemeinde-Website nach, wann die Gedenkveranstaltung stattfindet.

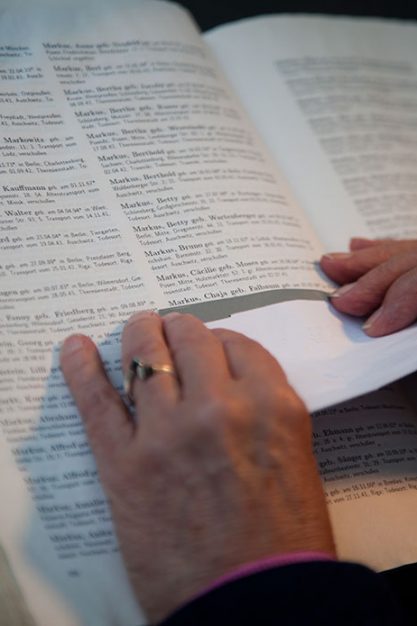

Anmeldungen In diesem Jahr gebe es mehr Anmeldungen zum Verlesen der 2500 Namen der deportierten Düsseldorfer Juden als im vergangenen Jahr, sagt Tamara Guggenheim, die als Lehrerin der Jüdischen Religionsschule vor mehreren Jahren gemeinsam mit ihren Kollegen die Organisation übernommen hat.

»In der jüdischen Tradition ist jemand erst wirklich tot, wenn man ihn vergisst. Die Namenslesung soll verhindern, dass dies passiert«, betonte Verwaltungsdirektor Michael Szentei-Heise im vergangenen Jahr. »Solange Täter und Opfer leben, kann es ohnehin keinen Schlussstrich geben. Und auch danach werden und wollen wir uns erinnern.« Etliche Leser sind Mitglieder der jüdischen Gemeinde, unter ihnen Kinder des Jugendzentrums Kadima. Ebenso kommen Politiker, Vertreter der Kirchen, Vereine und Schüler, um zu gedenken und zu lesen. In diesem Jahr zum zehnten Mal.

Öffentlichkeit Bewährt habe sich der Platz neben dem Carsch-Haus. »Wir wollen dort lesen, wo man uns hört und uns eine große Öffentlichkeit mitbekommt«, sagt Tamara Guggenheim. Die U-Bahn ist nur wenige Meter entfernt, und es gibt viele Geschäfte. So werden viele Passanten aufmerksam, bleiben stehen und hören größtenteils interessiert zu. Der Ort biete sich auch wegen der Geschichte an, denn das Kaufhaus hatte früher einen jüdischen Besitzer.

Als Madricha las sie zum ersten Mal die Namen vor, nun ist Raissa Manachirova Jugendzentrumsleiterin. »Ein bisschen seltsam war es am Anfang schon, sich mitten in der Stadt hinzustellen und zu lesen«, sagt sie. Doch dann dachte sie an die Schicksale der Menschen und vergaß, dass sie mitten in der Öffentlichkeit stand. Etwa zwei Stunden dauert die Gedenkveranstaltung in Düsseldorf.

Xenia Fuchs, ehemalige Leiterin des Berliner Jugendzentrums Olam, erinnert sich noch genau, als sie vor Jahren zum Jom Haschoa die letzten Namen aus dem Buch vorlas. Es war die zweite Nacht, die für die Verlesung der 55.696 Namen nötig war. Auf der Fasanenstraße vor dem Gemeindehaus waren kaum noch Menschen unterwegs, es war dunkel, ungemütlich und deprimierend. Da sie nicht wusste, was sie mit dem dicken Band machen sollte, nahm sie ihn mit nach Hause. Am folgenden Tag brachte sie das »Buch der Vergessenen« in die Gemeinde zurück.

Durch die öffentliche Namenslesung werde »die Identität der Individuen aus dem Kollektiv der sechs Millionen ermordeten Juden herausgelöst«, betonte Israels Botschafter Yakov Hadas-Handelsman bei der Gedenkstunde 2016.

Ortswahl »Es beschleicht einen ein sehr bedrückendes Gefühl, wenn man die Namen liest«, sagt Xenia Fuchs. Für sie sei es ein wichtiger Gedenktag. »Was ich schade finde, ist der Ort. Ich würde es besser finden, an einem belebteren Platz zu lesen, wie beispielsweise beim Holocaust-Mahnmal.« Viele Jahre hatten die Madrichim des Jugendzentrums Olam die Lesung nachts organisiert und sich untereinander abgewechselt. In manchen Jahren dauerte die Lesung mehr als 30 Stunden. Von A bis Z werden der Name, das Geburtsdatum, der Wohnort, Ort der Deportation und das Sterbedatum aus dem 1995 erschienenen Berliner Gedenkbuch vorgetragen.

Auch Mike Delberg, heute Mitglied der Berliner Repräsentantenversammlung, liest seit zehn Jahren regelmäßig. »Es war oft kalt, wir holten uns Decken aus dem gegenüberliegenden Hotel oder wurden mit Snacks versorgt. Eine Nonne brachte uns jedes Jahr Obst.« Er habe einen Kloß im Hals gespürt, wenn er die Namen von Familienmitgliedern der Kinder verlas, die heute das Jugendzentrum besuchen. Von ihnen kenne er teilweise Fotos. »Unsere Generation hat die Pflicht, die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten«, sagt Delberg.

FAmilienmitglieder German Navoyenko, 23-jähriger Student, hält sich seit acht Jahren den Jom Haschoa frei, um zu lesen. »Ich habe Angst vor dem Buchstaben K«, sagt er. Denn er weiß, dass ein Teil seiner Familie, deren Nachname mit K anfängt, damals in Berlin lebte und umgebracht wurde. Er will sich der Angst stellen und meint, dass die Gemeinschaft die Pflicht habe, zu erinnern.

Seit wenigen Jahren hat die Jüdische Gemeinde zu Berlin die Namenslesung aufgeteilt, sodass die Hälfte der Namen zum Jom Haschoa gelesen wird, die andere im November. »Was ich vernünftig finde«, sagt Mike Delberg. Denn die Gedenkveranstaltung sollte zu einer bestmöglichen Zeit und an einem bestmöglichen Ort stattfinden, sodass viele Menschen erreicht werden.

In Frankfurt findet am Montag um 18 Uhr die Gedenkfeier in der Westend-Synagoge statt. Rabbiner werden Gebete sprechen, der Vorstandsvorsitzende Salomon Korn wird eine Ansprache halten. Außerdem tragen Jugendliche der I. E. Lichtigfeld-Schule Schilderungen von Überlebenden vor.

Weitere Termine:

Die Jüdische Gemeinde Heidelberg hat den Schoa-Überlebenden Boris Zabarko eingeladen, der am Montag aus seinem Buch lesen wird.

Der Schoa-Überlebende Naphtalie Packter wird in München referieren. Jugendliche der Israelitischen Kultusgemeinde ehren die Opfer (18.30 Uhr in der Synagoge).

In Düsseldorf beginnt die Lesung vor dem Carsch-Haus um 15.30 Uhr, in Berlin um 9 Uhr.

Ab 19 Uhr ist eine Gedenkveranstaltung im Gemeindehaus mit Cornelia Seibeld, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin, vorgesehen.