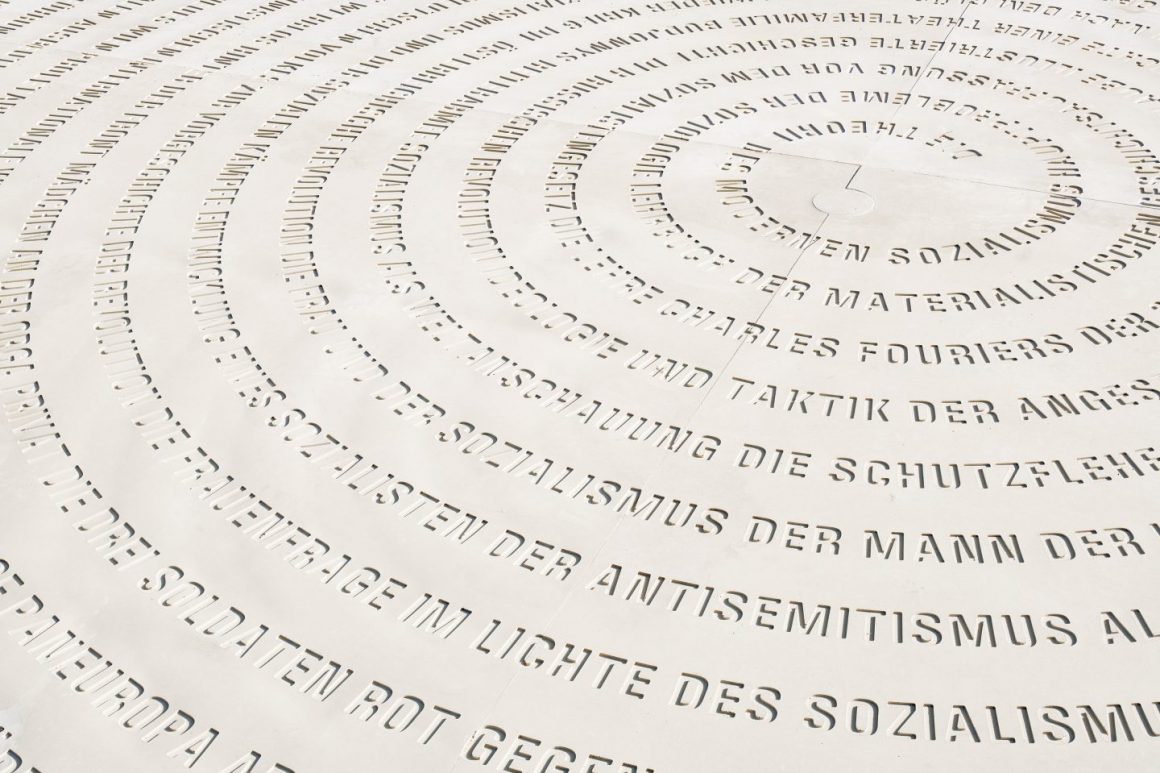

Das Mahnmal »The Backlist/Die Schwarze Liste« besteht aus zwei unterschiedlich gefärbten Stahlbetonplatten, 20 Zentimeter dick und acht Meter im Durchmesser. Auf der begehbaren Oberfläche bilden 9600 Buchstaben ohne Abstand und Satzzeichen eine Textspirale.

Es sind die Buchtitel von 310 Autorinnen und Autoren, die von den Nazis geächtet und verfemt wurden. Am Donnerstag vergangener Woche wurde das Kunstwerk, das an die Bücherverbrennungen vom 6. und 10. Mai 1933 in München erinnert, in einer kleinen Feierstunde ohne Publikum der Öffentlichkeit übergeben.

verfolgung Das Mahnmal wurde auf der zentralen Kiesfläche vor den Staatlichen Antikensammlungen am Königsplatz installiert. Dort waren im Frühjahr 1933 auch die Bücher namhafter Autoren in Flammen aufgegangen, darunter die Werke vieler jüdischer Schriftsteller.

Die Bücherverbrennung, organisiert von Studenten mit Unterstützung von nationalsozialistischen Organisationen bis hin zur SS, war der Auftakt der systematischen Verfolgung »unerwünschter« Personen.

Die Bücherverbrennung, organisiert von Studenten mit Unterstützung von nationalsozialistischen Organisationen bis hin zur SS, war der Auftakt der systematischen Verfolgung »unerwünschter« Personen. 70.000 Münchner sollen es gewesen sein, die sich das Spektakel auf dem Königsplatz nicht entgehen lassen wollten.

Welche Bedeutung diesem lange Zeit weitgehend unbeachtet gebliebenen Kapitel aus der frühen Zeit des NS-Staates inzwischen beigemessen wird, zeigte sich bei der Eröffnung des Mahnmals an der kleinen, aber hochrangig besetzten Teilnehmerliste. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gehörte dazu, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, der Kulturreferent der Landeshauptstadt, Anton Biebl, die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, Mirjam Zadoff, sowie der Künstler Arnold Dreyblatt, von dem das Mahnmal stammt.

menschenverachtung Das richtige Zeichen, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit», stellte Ministerpräsident Söder fest. «Wir erleben gerade, wie mit Hass und Hetze versucht wird, Antisemitismus, Intoleranz, Rassismus und Menschenverachtung Raum zu geben. Erst wird gezündelt, dann wird versucht, das Feuer weiter anzufachen.» Deshalb sei es auch besonders wichtig, betonte Söder, mutig für demokratische Werte wie die Freiheit der Worte und der Kunst einzutreten und sich gegen Antisemitismus und Rassismus zu positionieren.

Auf die lange Zeit, die es nicht nur in München gedauert habe, bis die Bücherverbrennungen Eingang in die Erinnerungskultur gefunden hätten, wies Oberbürgermeister Dieter Reiter hin. Er erwähnte in diesem Zusammenhang den Aktionskünstler Wolfram Kastner, der seit 1995 mit seiner Lesung aus verbrannten Büchern und dem sogenannten Brandfleck in der bayerischen Landeshauptstadt alljährlich ein temporäres Zeichen gegen das Vergessen setzt.

Die Stadt fördere diese wirkungsvolle Intervention, sagte Reiter. Noch einen Schritt weiter gehe jetzt aber das Denkmal, das den Königsplatz im öffentlichen Raum dauerhaft als Ort der Bücherverbrennung kenntlich mache. «Damit tragen wir nicht zuletzt auch dem Umstand Rechnung, dass gerade der Königsplatz von den Nationalsozialisten propagandistisch ganz besonders aufgeladen worden ist», betonte Reiter.

spuren Auf die besondere Bedeutung des Ortes ging auch IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch ein. Es sei sehr erfreulich, sagte sie, dass der Königsplatz als einer der zentralen Erinnerungsorte für die NS-Zeit in München seit einigen Jahren mehr und mehr ins Blickfeld rückt.

Die damaligen Strukturen sichtbar zu machen, sei gerade in der heutigen Zeit richtig, aber auch notwendig. «Die Spuren der Vergangenheit, ohne deren Kenntnis wir die Gegenwart nicht gestalten können, müssen für jedermann lesbar und erkennbar sein», erklärte Knobloch.

«Die Spuren der Vergangenheit, ohne deren Kenntnis wir die Gegenwart nicht gestalten können, müssen für jedermann lesbar und erkennbar sein.»

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch

Münchens Kulturreferent Anton Biebl verband die Installation des Kunstwerks mit einer Hoffnung. Mit einem Hinweis auf die ununterbrochene Spirale aus Buchtiteln, den inhaltlichen Kern des Mahnmals, sagte er: «Möge uns ›The Backlist/Die Schwarze Liste‹ stets daran erinnern, dass der Umgang mit Kunst und Künstlern ein Gradmesser für die demokratische Verfassung einer Gesellschaft ist.»

trugbild Für Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums, repräsentieren die 310 Buchtitel auf dem Kunstwerk die damalige Vielfalt der ersten deutschen Demokratie. «Diese Vielfalt», stellte sie fest, «wurde 1933 gewaltsam aus öffentlichen Sammlungen entfernt, um das Trugbild eines homogenen ›deutschen Volkes‹ entstehen zu lassen, einer Gesellschaft der Diskriminierung und des Ausschlusses.» Daran erinnere das Mahnmal nun jeden Tag aufs Neue.

Der amerikanische Künstler Arnold Dreyblatt, der sich bei der Ausschreibung für das Mahnmal mit seiner Idee durchsetzen konnte, will mit der Rezitation der Buchtitel auf die aktive Zerstörung von Wissen und Kultur einer damals verlorenen Welt hinweisen. Die Wortspirale mit den Buchtiteln verbotener Autoren sieht er selbst als «ein poetisches Fenster zu den politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und literarischen Themen der damaligen Zeit».