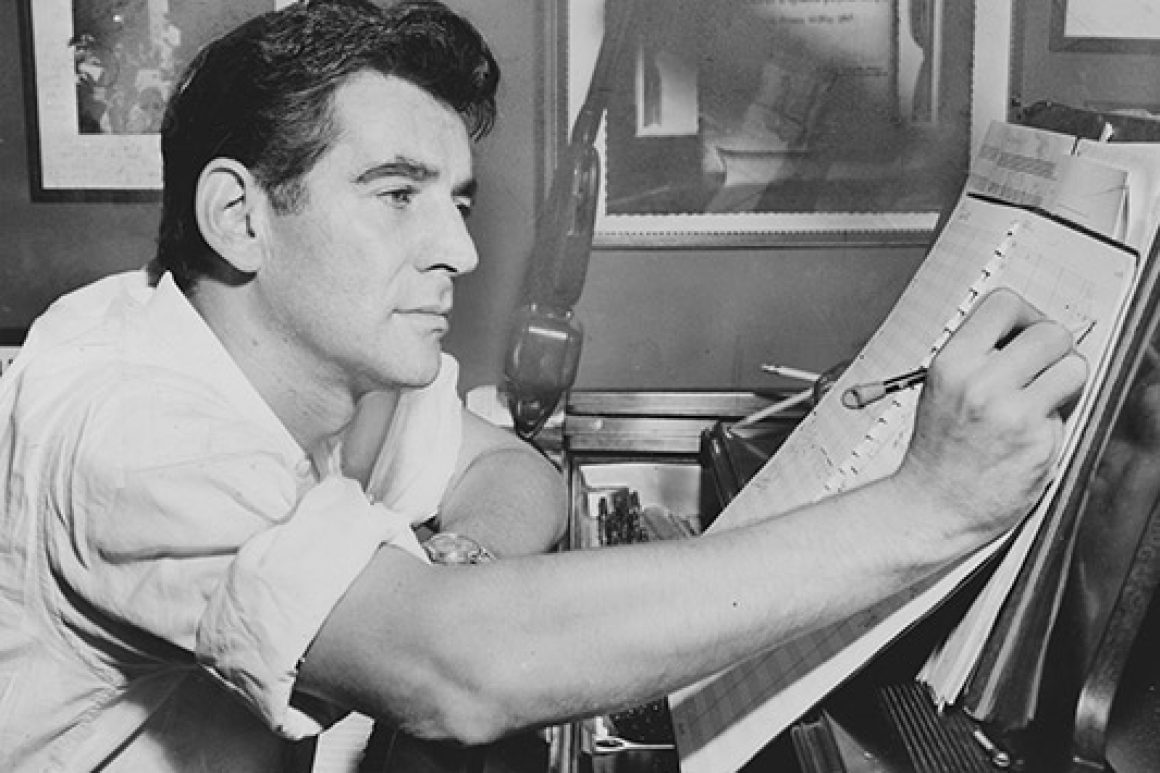

Es waren denkwürdige Tage in diesem Frühjahr des Jahres 1948. Am 8. Mai feierten die Juden in den Camps für Displaced Persons (DP)den dritten Jahrestag ihrer Befreiung, am 14. Mai sollte endlich der lang ersehnte jüdische Staat in Palästina Wirklichkeit werden, und zwischen diesen bedeutsamen Terminen besuchte Leonard Bernstein die Überlebenden der Schoa in Deutschland.

Nur vier Tage, bevor Ben Gurion in Tel Aviv den Staat Israel proklamierte, dirigierte der weltberühmte jüdische Kapellmeister und Komponist das »Reprezentanc Orkester fun der Szeerit Hapleitah« vor Tausenden begeisterter Musikliebhaber in den »Wartesälen« von Feldafing und Landsberg.

Die US-Militärregierung hatte Leonard Bernstein ins besetzte Deutschland eingeladen. Er sollte hauptsächlich vor heimischem Publikum auftreten – Gastspiele in den jüdischen DP-Camps waren eigentlich nicht geplant. Bernstein sah gleichwohl die Möglichkeit, über diesen Umweg dennoch ein Konzert für und mit den Schoa-Überlebenden auf den Weg zu bringen – mit Unterstützung der amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisation JOINT. Doch »die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen«, so erinnerte sich Bernstein rückblickend, war, »in München ein Konzert des Staatsopernorchesters zu dirigieren«.

skepsis Diese Entscheidung scheint für ihn jedoch nicht einfach gewesen zu sein. »Der Nazismus war überall zu spüren«, schrieb Bernstein in einem Brief an seine Klavierlehrerin und Freundin Helen Coates. Auch die deutschen Musiker hatten große Vorbehalte gegen den jüdischen Maestro aus den USA. »Sie wollten nicht einmal von ihren Notenpulten zu mir aufschauen.«

Doch binnen kürzester Zeit hat der junge Stardirigent alle in seinen Bann geschlagen – die Orchestermitglieder lagen ihm zu Füßen. »Vermutlich waren die verängstigten und verunsicherten Musiker doch neugierig auf das, was Amerika an Freiheit und Lebensqualität zu bieten hatte«, zitiert Michael Horowitz in seiner kürzlich erschienenen Bernstein-Biografie den Stardirigenten.

Die deutschen Feuilletonisten feierten den jungen Amerikaner als »Hexenmeister von dämonischer Begabung«, der das Orchester »zur Hergabe des Letzten an Klangschönheit und elastischer Subtilität des Vortrages zwingt«. Mit diesem Konzert vom 9. Mai 1948 begann die viel beachtete Tournee des in Europa damals noch kaum bekannten Dirigenten, die ihn noch nach Paris, Budapest, Wien und Mailand führen sollte.

Gleichwohl fanden Bernsteins wichtigste und ergreifendste Auftritte einen Tag später, am 10. Mai, in den »Wartesälen« von Feldafing und Landsberg statt – als Gastdirigent mit dem »Reprezentanc Orkester fun der Szeerit Hapleitah«. Überlebende des »Kovnoer Ghetto-Orchesters« (Litauen) und andere jüdische Ex-Häftlinge hatten im bayerischen Benediktinerkloster St. Ottilien, das ab April 1945 als DP-Krankenhaus diente, dieses erste jüdische Nachkriegsensemble gegründet.

Von den einstmals 45 litauischen Orchestermitgliedern lebten nur noch neun. Dennoch gelang es den Musikern, unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Hofmekler zur bekanntesten jüdischen Musikgruppe in der Nachkriegszeit aufzusteigen. In zahlreichen Gastspielen in nahezu allen DP-Camps erfreute das Orchester mit seinen jiddischen und hebräischen Stücken die an Leib und Seele verletzten Leidensgenossen.

Am Israel Chai Die Musiker traten in der Regel in gestreiften KZ-Uniformen mit aufgenähtem gelben Stern und der Häftlingsnummer an der Jacke auf. Als Kontrast dazu waren auf der Bühne ein Transparent mit der hebräischen Aufschrift »Am Israel chai« (Das Volk Israel lebt) und ein großer Schriftzug mit dem Wort »Zion« angebracht. Palmen aus Pappmaschee rahmten die Szenerie ein. Mit dieser Dekoration wollten die Musiker ihre Absicht auf eine baldige Übersiedlung nach Eretz Israel unterstreichen. Denn der jüdische Staat stellte für sie die einzige wirkliche Hoffnung in einer Welt dar, die sie als Hölle erfahren hatten.

Auf dem Programm in Landsberg und Feldafing standen Stücke von Bizet, Verdi, Puccini und mit Carl Maria von Weber auch von einem deutschen Komponisten. Neben der Orchesterleitung übernahm Bernstein die Klavierbegleitung, beispielsweise bei der Rhapsody in Blue von George Gershwin. »Er spielte einfach wunderbar auf diesem schrecklich verstimmten Piano«, berichtete Harry Bialor, der als Jugendlicher im Camp Feldafing das Konzert hörte, der »New York Times«. Zudem war es in der Halle brütend heiß: »Es gab natürlich keine Aircondition, und Bernstein sagte auf Jiddisch: ›Nu, dann werden wir gemeinsam schwitzen.‹«

Große Begeisterung lösten die beiden hebräischen Lieder aus Eretz Israel aus. Denn viele Konzertbesucher träumten schon seit Jahren davon, endlich Alija zu machen. Als Bernstein erwähnte, dass er plane, auch bald nach Israel zu reisen, bestürmten ihn einige Musiker, sie doch mitzunehmen.

JOINT Beide Konzerte hatten bei Leonard Bernstein einen tiefen Eindruck hinterlassen. »Mein Herz hat geweint«, schrieb er an Helen Coates. Als er von seiner Europatournee nach New York zurückgekehrt war, wandte er sich zudem mit einem Dankesbrief an das Büro des JOINT und versprach, »alles in meiner Macht Stehende zu tun, talentierte jüdische Künstler aus den Camps zu unterstützen«.

Zum 70. Jahrestag wird an dieses in Vergessenheit geratene Ereignis mit zwei Jubiläumskonzerten im Stadttheater Landsberg – am 10. Mai um 13 Uhr und um 20 Uhr – erinnert. Zeitzeugen und Nachfahren der Musiker sind dazu eingeladen. Schirmherr der Veranstaltungsreihe ist Abba Naor, der seit vielen Jahren in Schulen über seinen Leidensweg vom Ghetto im litauischen Kaunas in die Konzentrationslager Utting und Kaufering berichtet.

www.stadttheater-landsberg.de/programm/wolf-durmashkin-composition-award-und-jubilaeumskonzert