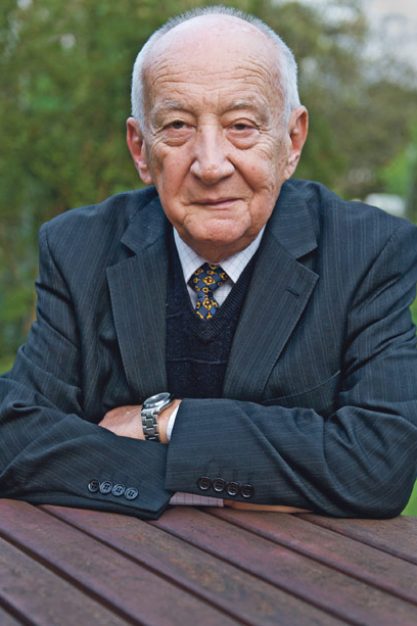

Leslie Schwartz beginnt und endet mit dem Wort »unbelievable«, »unglaublich«. Leslie Schwartz, ein feiner Herr von 81 Jahren, ist, so wie er hier am Tisch sitzt, »unbelievable«. Und wer ihm richtig zuhört, Kontakt mit ihm aufnimmt, übernimmt Verantwortung für das große Wort »Zukunft«, aber auch für das noch größere Wort »Mensch«. Für Leslie Schwartz, der erst vor Kurzem angekommen ist bei sich selbst und bei einer Art Frieden.

Leslie Schwartz sucht Nähe. Er sucht Aufmerksamkeit, Zuwendung und eigentlich sucht er noch viel mehr. »Überlebende des Holocaust haben eines gemeinsam: Sie können nicht genug Liebe erfahren.« Er weiß das. Voller Sorge hört man also davon, dass er durchaus auch auf Menschen stößt, ältere Deutsche, die es plötzlich sehr eilig haben, wenn er sie nach einem freundlichen »Grüß’ Gott!« und mitten auf der Straße anspricht und fragt, was hier im oberbayerischen Poing, in Tutzing, in Mühldorf so um 1945 los gewesen sei.

zweites Leben Aber er übersteht das, legt sich eine Erklärung zurecht und denkt an die andere Seite, an Hunderte von Jugendlichen, die ihm zuhören, die bei ihm und seiner Geschichte sind. Seit sein Buch Durch die Hölle von Auschwitz und Dachau. Ein Junge erkämpft sein Überleben 2007 erst auf Dänisch, dann 2010 auf Deutsch erschienen ist, begann für Leslie »the most unbelievable time« seines Lebens. Seitdem macht er Lesungen, hält Vorträge, sucht das Gespräch mit jungen Leuten und ist überwältigt.

Ein lebenslanger Hunger nach Anteilnahme an seinem Schicksal hat ihn feinfühlig gemacht und empfänglich für jede Regung, die ihm gilt. »Ich bekomme so viel Zuneigung, mehr als ich verlange, und das in Germany!« Wenn Leslie unter den jungen Leuten ist, holt er sich Stück für Stück seine Jugend, die ihm die Nazis genommen haben, zurück, und: »Ich werde wieder 14.«

Leslie Schwartz wurde 1930 als László in der ungarischen Kleinstadt Baktaloranthaza in eine assimilierte, kulturinteressierte Familie hineingeboren. Später kommt noch seine kleine Schwester Judith hinzu. »Ich war ein glücklicher Junge bis zum Alter von acht Jahren.« Sein um alles geliebter und bewunderter Vater stirbt, und er wollte sich »in sein Grab stürzen«. Mit dem Stiefvater versteht er sich nicht.

menschen Im Frühjahr 1944 besetzt die deutsche Wehrmacht Ungarn. Eine halbe Million ungarischer Juden wird deportiert. Auch László kommt nach Auschwitz, entscheidet »aus einem Gefühl heraus«, sich von der Mutter zu trennen, steht Doktor Josef Mengele gegenüber, kommt als Nummer 5.730 in die »Kinderbaracke«, schafft es mit der Hilfe eines Freundes ins Arbeitslager Birkenau, kommt nach Dachau, von dort aus nach Mühldorf am Inn.

Als die Alliierten näher rücken, steckt man die Gefangenen in Züge. In Poing gehen die Türen auf. »Ihr seid frei«, heißt es. Leslie schafft es bis zu einem Bauernhof, bekommt Brot und Milch. Doch dann endet die Freiheit auch schon wieder. Bewaffnete aus einem nahen »Hitlerjugend-Lager« stürmen den Hof, und als Leslie versucht zu fliehen, schießt ihm einer der jungen Männer ein Loch in den Hals. In Tutzing am Starnberger See wird Leslie Schwartz schwer verletzt von den Amerikanern befreit.

Erinnerungen In Tutzing sitzt Leslie Schwartz heute am Tisch, beginnt zu erzählen, bevor das Mikrofon läuft. Und als es am späten Abend in die Tasche zurückgesteckt wird, erzählt er noch immer. Leslie wird nicht müde. Als gelte es ein Leben nachzuholen. Und morgen geht es weiter. Mit wichtigen Leuten und den beiden Freunden, Stephan Wanner, Bürgermeister des Ortes, und Max Mannheimer, der wie er Auschwitz und Dachau überlebt hat, wird er einen »Gedenkstein« für »54 ehemalige KZ-Häftlinge, die in Tutzing gestorben sind«, der Öffentlichkeit übergeben.

In Leslie Schwartz’ Geschichte gibt es Details, deren Wichtigkeit man nur erahnen kann und die deutlich machen, wie viele Zufälle zusammenkommen mussten, damit ein Jude überleben konnte. Es verlangt ihn danach, Namen zu nennen. Namen sind Menschen. Agnes Riesch hatte ihm in Karlsfeld zu essen gegeben, wie auch die Bäuerin Barbara Huber in Poing. Auf dem Karlsfelder Bahnhof hat ihn der Schrankenwärter Martin Fuß »wahrgenommen«.

Und es gab da diesen »Oberscharführer«, der freundlich zu ihm war und über den er so gerne noch mehr erfahren würde. Immer wieder nennt er Sandor Grosz, seinen jüdischen Freund, der ihn in den Lagern beschützt hat. All diese Personen haben dafür gesorgt, dass ein Funke des Glaubens an die Menschheit und an den Menschen in ihm, mit ihm überleben konnte. Nur so gab es nach über 60 Jahren etwas zu entfachen.

Wahlverwandtschaften Wenn man hartnäckig bleibt und stetig nachfragt, kann man Leslie Schwartz aus seiner dunklen Vergangenheit entführen. Immerhin ist aus ihm ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann in New York geworden. Der Manager einer Druckerei hatte Verbindungen bis in die höchsten Etagen der Luxushotels. Auch das Hotelier-Ehepaar Helmsley gehörte zu seiner Kundschaft. Mit Rabbiner Arthur Schneier ist er bekannt, Ex-Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani, ist sein Freund und Hollywood-Star Tony Curtis, der vergangenes Jahr verstorben ist, sein Cousin.

Der Reporter der »Süddeutschen Zeitung« will eine Ähnlichkeit seiner Lippen mit denen von Bernard Schwartz, wie der Schauspieler Curtis mit bürgerlichem Namen hieß, entdeckt haben. Leslie winkt ab. Aber da gibt es etwas über »ein paar extrem reiche, ungarische, jüdische Ladys in New York zu erzählen, denen wir folgendes Event angeboten haben: ein Evening-Dinner mit Tony Curtis zu 500 Dollar«. Die Ladys kamen, und Tony Curtis küsste ihnen galant die Hand. Das eingenommene Geld kam der Restaurierung der Dohány-Synagoge und dem jüdischen Friedhof in Budapest zugute.

Verfilmung Leslie Schwartz ist zum zweiten Mal verheiratet, hat einen Sohn und kommt seit 1984 jedes Jahr nach Deutschland, nach Münster, der Stadt, aus der seine zweite Ehefrau stammt. Und er wünscht sich etwas. Nämlich, dass aus seiner Geschichte ein Film wird, und schon sind wir wieder bei seiner Vergangenheit. Ein Film soll aus seiner Geschichte werden. Veronica Ferres weiß schon davon und John Malkovich.

Eine laufende Kamera hätte sich Leslie auch erhofft, als er vor einem Jahr Max Mannheimer in dessen Wohnung bei München besucht hatte und dieser ihn mit einem Schofar begrüßte, »wie für einen Auferstehenden«. »Wir haben zusammen das Viertelfinale der Fußball-WM Argentinien gegen Deutschland geguckt und wie kleine Jungs gejubelt, wenn ein Tor für Deutschland fiel.« Unbelievable.

Feldafing Und Gott? Wie hat Gott Leslie Schwartz’ Geschichte überstanden? Er verschiebt diese Frage auf später, was nur bedeuten kann, dass er sie noch nicht endgültig für sich geklärt hat, erzählt noch schnell vom DP-Lager Feldafing, wo sich der berühmte Admor Jehuda Halberstam um die gebrochenen Menschenseelen gekümmert habe. In Feldafing erreichte Leslie ein Brief aus den Staaten. »Komm!«, schrieb ein Onkel.

Und Gott? Damals, als man ihm alles genommen hatte, hatte er Gott aus den Augen verloren. »Als meine Mutter, meine Schwester, meine Stiefschwester und mein Stiefvater ermordet wurden, wo war da Gott?« Darauf hat er keine Antwort, aber »dass ich all das erleben musste und überlebte, manchmal denke ich, dafür gibt es einen Grund«.

Was genau mit Leslie Schwartz geschehen ist, der Friede, den er nach mehr als 60 Jahren gefunden hat, man könnte es ein Wunder nennen, ein kleines, nein, ein großes Wunder. Und Wunder kann man nicht ganz verstehen, man kann nur daran glauben. It’s not unbelievable.