Andere Länder – andere Sitten. Das gilt auch für die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Denn hier herrscht Satzungsautonomie. Das heißt, wer Aufnahme in eine Gemeinde begehrt, wird sich in jeder Stadt auf andere Aufnahmekriterien einstellen müssen. In den Statuten der Gelsenkirchener Gemeinde steht beispielsweise, dass jeder Mitglied werden kann, der seinen Hauptwohnsitz in Gelsenkirchen, Gladbeck oder Bottrop nimmt und sich zur jüdischen Religion bekennt.

Die Dokumente der Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen UdSSR werden allerdings, wie vorgeschrieben, zunächst von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWSt) überprüft, wie Judith Neuwald-Tasbach, Gemeindevorsitzende in Gelsenkirchen, betont. Wie aber geht man vor, wenn ein Jude aus einem anderen Land als der ehemaligen UdSSR ins Ruhrgebiet zuzieht? »Wir würden mit der Gemeinde, aus der er kommt, Kontakt aufnehmen und um eine Bestätigung bitten«, sagt Neuwald-Tasbach.

Anmeldung In Gelsenkirchen kämpfe man gerade mit »einem ganz anderen Problem«, nämlich dass »viele Zuwanderer gar nicht wissen, dass man sich mit der Religionsbezeichnung «jüdisch» anmelden kann. Die Mitarbeiter der Meldeämter wissen oft nicht, wie die richtige Religionsbezeichnung lautet und tragen deswegen das Kürzel «vd», «verschieden denkend», ein.

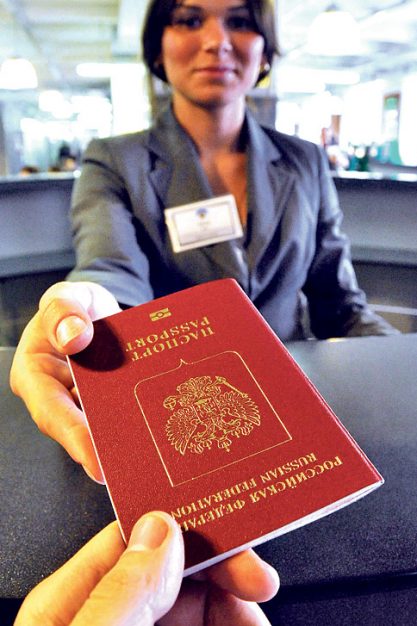

Die Aufnahme in die Gemeinde Dessau ist sehr aufwendig: «Der Bewerber sollte sämtliche Unterlagen vorweisen können, wie Geburtsurkunde, in der die eigene Religion und die der Eltern verzeichnet ist, die Heiratsurkunde, die Kopie des Passes», erklärt Bella Avstriyska, Sachbearbeiterin in Dessau. Seit 1990 fehlt allerdings der zuvor übliche Eintrag «jüdisch» als «Nationalität». Ersatzweise können Arbeitspapiere oder Parteibuch vorgelegt werden. Auch diese Unterlagen werden zur Zentralwohlfahrtsstelle geschickt, die die Echtheit der Papiere prüft. Gibt die ZWSt grünes Licht, «wird der Bewerber oder die Bewerberin noch einmal zu einem Gespräch mit Rabbiner und Vorstand gebeten, erst danach wird über eine Aufnahme entschieden.»

Wer Mitglied der Synagogengemeinde Saar werden kann, ist in der dortigen Satzung im zweigliedrigen Paragraf 3 geregelt. Der legt fest, dass «alle im Saarland wohnenden Personen jüdischen Glaubens» Mitglieder der Gemeinde sind, bestimmt aber in einem Unterpunkt auch, dass diese Mitgliedschaft nicht automatisch gilt. Die Eintragung in das Mitgliedsregister erfolge auf Antrag, heißt es dort weiter, über den dann der Vorstand entscheidet.

Automatismus Damit sind, so erklärt Geschäftsführer Marcel Wainstock, Probleme wie die vor Kurzem in Frankfurt/Main, wo ein französisches Paar sich gegen seine automatische Aufnahme gewehrt hatte ausgeschlossen. «In weiser Voraussicht sieht unsere Satzung vor, dass niemand gegen seinen Willen Gemeindemitglied wird, sondern sich an uns wenden und am Ende dann unterschreiben muss.»

Natürlich kann auch im Saarland niemand «ohne den Nachweis seiner Jüdischkeit Mitglied werden». Auch Juden, die aus anderen Ländern als der ehemaligen Sowjetunion kommen, müssen glaubhafte Nachweise erbringen, etwa die religiöse Heiratsurkunde der Eltern.

Die in der Satzung vorgesehene Entscheidung des Vorstands ist dann «nur noch ein formaler Akt», denn, so betont Wainstock: «Die Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen UdSSR ist ja gewollt.» Über die Anträge anderer jüdischer Neu-Saarländer wird dagegen sehr wohl einzeln entschieden, auch wenn man bislang noch niemanden abgelehnt hat. «Theoretisch ginge das natürlich, aber da müssten schon sehr gravierende Gründe vorliegen», sagt Wainstock, die Prüfung durch den Vorstand sei im Grunde eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen. Die Satzung stammt noch aus dem Jahr 1973, kleinere Änderungen wurden in den 80er-Jahren hinzugefügt. Gerade wird sie nach den Empfehlungen des Zentralrats umgearbeitet. «Denn natürlich ist der Bedarf jetzt ein anderer als vor 40 Jahren», weiß Wainstock.

Anträge Bei der ZWSt beschäftigen sich zwei Mitarbeiter mit den Anträgen von Bürgern der ehemaligen SU-Staaten. Die Anerkennung wird für die Einwanderungserlaubnis benötigt. «Seit dem 16. April 2007 wurden von der ZWSt Anträge von fast 2.440 Personen bearbeitet», erklärt die Leiterin des Sozialreferates, Paulette Weber. «Von 2007 bis 2009 waren dies rund 1.190 Personen, 2009 ungefähr 650 und 2010 bislang cirka 600 Personen.» Wie lange es dauert, bis über einen Antrag abschließend entschieden wird, sei «vom jeweiligen Fall abhängig».

Wie viele Anträge abgelehnt wurden, kann Weber nicht sagen. «Wir haben nur eine Statistik, wie viele Personen trotz unserer Bestätigung vom Bundesamt zurückgewiesen wurden. Das sind 30 Personen.» Die Antragsteller können jedoch gegen ihre Abweisung beim Verwaltungsgericht Ansbach klagen.