Womöglich wäre Chaim Heinz Fenchels Leben und Schaffen eine jener »verschwundenen Biografien« geblieben, derer es so viele gab nach der Schoa. Wären da nicht seine Tochter Liorah Federmann gewesen, ihre Freundschaft zur Leiterin des Rubin Museum Tel Aviv, Carmela Rubin, und die Vision von Chana Schütz. Liorah Federmann übergab den Nachlass ihres Vaters dem Rubin Museum, Carmela Rubin präsentierte daraus 2012 erstmals sein Werk mit dem Schwerpunkt auf Fenchels Schaffen in Israel.

Die stellvertretende Leiterin des Berliner Centrum Judaicum, Chana Schütz, wollte Chaim Heinz Fenchels Schaffen zurück nach Berlin holen. In zweijähriger mühevoller Kleinarbeit hat die Berliner Kunsthistorikerin die Puzzlestücke einer »verschwundenen Biografie« in einer außergewöhnlichen Ausstellung zusammengesetzt, die ab heute im Centrum Judaicum zu sehen ist.

emigration Der Ausstellungstitel »abgedreht! Bühnenwelten – Lebenswelten. Chaim Heinz Fenchel 1906–1988« ist bewusst doppeldeutig gewählt. Er steht für zwei Facetten einer Emigrationsgeschichte, die in den 1930er-Jahren viele deutsche Juden teilen mussten: Chaim Heinz Fenchel war in den Jahren der Weimarer Republik ein viel beschäftigter Filmarchitekt. Er gestaltete Sets von mehr als 45 Filmen, darunter zu Werken von Max Ophüls und Edgar Wallace, von Großstadtkomödien bis zu Actionfilmen.

Mit der Machtergreifung der Nazis kam der Bruch – seit 1933 durfte der Filmset-Designer in Deutschland nicht mehr arbeiten, 1937 verlässt er das Land. Doch im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen entscheidet er sich nicht für Hollywood, sondern besteigt ein Schiff in Richtung Haifa.

Tel Aviv Als er dort von Bord geht, wagt er einen Neuanfang. Er tauscht die vertrauten Bühnenwelten der Filmkulissen gegen die rauen Lebenswelten der neuen Heimat. Er schafft es, sich die neuen Straßen innerhalb kurzer Zeit vertraut zu machen, indem er seine Erfahrungen und seine zeichnerische Begabung nutzt. Fenchel entwirft Kaffeehäuser, Bars und elegante Ladengeschäfte, die er für die aufstrebende Metropole Tel Aviv baut, darunter das legendäre Café Pilz an der Hayarkon-Straße. »Der Erfolg war so überwältigend«, erzählt Kuratorin Chana Schütz, »dass die Vereinigung der Kaffeehaus-Besitzer in Tel Aviv bereit war, Fenchel ein monatliches Honorar zu zahlen, damit er keine weiteren Aufträge dieser Art annähme.«

Der Berliner Künstler gehörte zu den deutsch-jüdischen Architekten, die der jungen jüdischen Metropole am Mittelmeer ihr Gesicht gaben. »Er wollte einfach arbeiten«, beschreibt Liorah Federmann den Universalismus ihres Vaters. »Eben noch schuf er Filmsets in den Berliner UFA-Studios, wenig später das Dan Hotel in Tel Aviv – er konnte nicht anders, denn er wollte sich in seinem neuen Zuhause mit vertrauten Dingen umgeben, also baute er sie selbst«, erzählt die Tochter, die samt Familie eigens zur Ausstellungseröffnung nach Berlin gereist ist.

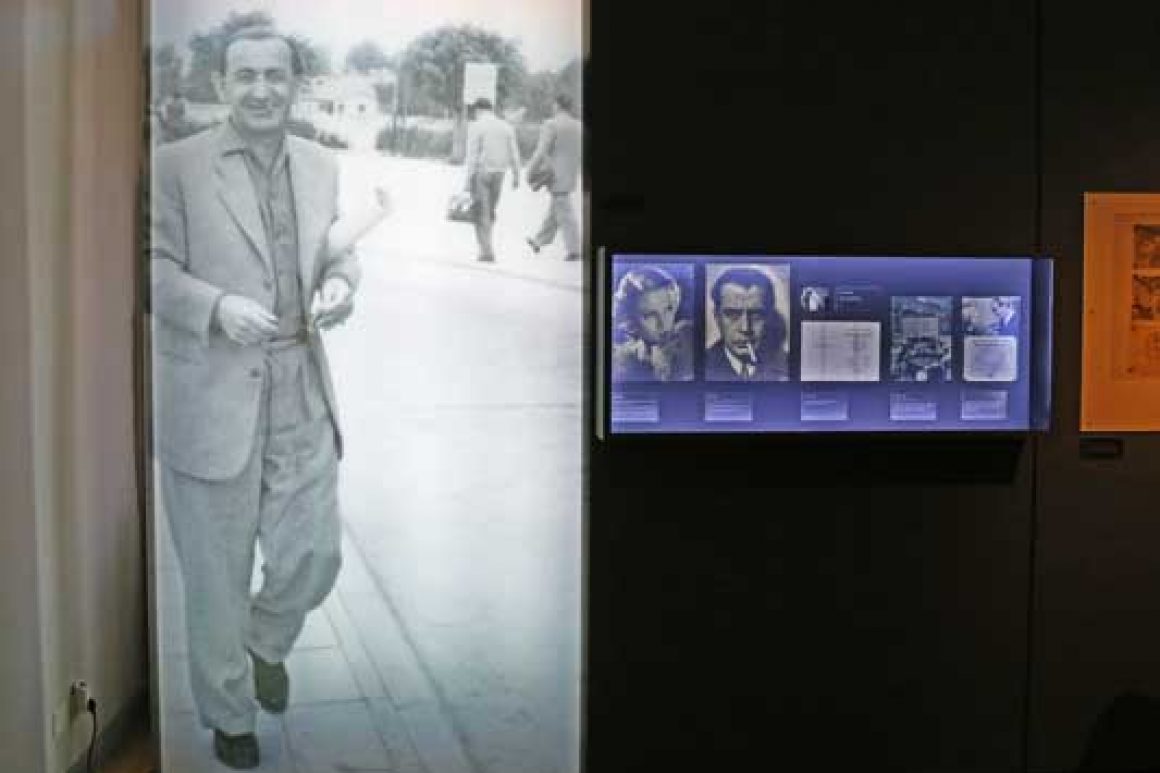

filmstudio Die Ausstellung selbst wirkt wie eine Inszenierung. Hier die Berliner Jahre, die wie ein Filmstudio anmuten – ineinander verschachtelte Räume, Vitrinen mit Schwarz-Weiß-Fotos, schwere Stoffbahnen, auf die eine Videoinstallation Fenchels Skizzen und Filmszenen projiziert; nebenan ein großzügiger, lichtdurchfluteter Raum, elegante Architekturentwürfe, Spielplätze, Cafés, Hotels in sandfarbener Umgebung: die Ankunft im Gelobten Land.

Das Faszinierende an Fenchel, erklärte Anja Siegemund, die neue Direktorin des Centrum Judaicum, bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, sei, dass er »verschiedene Zugänge« biete: Fenchel, der Künstler; Fenchel, der Zeichner; Fenchel, der Filmset-Designer; Fenchel, der Architekt. »Chaim Heinz Fenchel steht für das innovative, sich neu erfindende Berlin in den Goldenen Zwanzigern«, sagte die Direktorin. Auf den ersten Blick sei es eine Erfolgsgeschichte. »Doch dazwischen sieht, wie bei allen Migrationsgeschichten, vieles anders aus.«

So vermittelt die Ausstellungsaufteilung in Dunkel und Hell auch Fenchels eigene Ängste sowie seine Erleichterung, dem tödlichen Antisemitismus entkommen zu sein. »Es ist wohl das Schönste und Beste hier im Lande; ein Judenproblem wie in Europa gibt es nicht!«, schreibt er 1937.

»Berlin hat Chaim Heinz Fenchel verloren, durch Berufsverbot und Naziterror, den es zu verantworten hatte«, würdigte Tim Renner, Berlins Kulturstaatssekretär, den ehemaligen Berliner Ausnahme-Künstler.

respekt Fenchel selbst hat seine Heimatstadt nie wieder betreten. Doch seine Zeichnungen und Entwürfe sind nun nach Berlin zurückgekehrt – wundersamerweise nur 200 Meter von dem Ort entfernt, an dem seine Großeltern früher eine Seilfabrik besaßen.

»Es ist bewundernswert, wie virtuos Fenchel von einem Beruf in den anderen umsattelte, von den Bühnenwelten zu den Lebenswelten«, zollte der Kulturstaatssekretär dem Künstler Respekt. Zugleich würdigte er Hermann Simon, den langjährigen Direktor des Centrum Judaicum. Simons unermüdlichem Engagement und dem seines Teams sei es zu verdanken, dass Biografien wie die von Chaim Heinz Fenchel nicht vergessen würden.

Der frühere Direktor hatte nur wenige Stunden zuvor im Roten Rathaus vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller den Verdienstorden des Landes Berlin erhalten. Statt einer langen Rede reagierte der Geehrte gewohnt bescheiden und pragmatisch mit den Worten: »Die Ausstellung ist eröffnet!«

Lesen Sie mehr in unser nächsten Printausgabe.

Die Ausstellung »abgedreht! Bühnenwelten – Lebenswelten. Chaim Heinz Fenchel 1906–1988« ist bis zum 10. April 2016 im Centrum Judaicum in der Oranienburger Straße 28–30 zu sehen.