Am 24. März 1945 bot sich der Frankfurter Stadtbevölkerung ein grausames Bild. Beim sogenannten Todesmarsch wurden etwa 360 ausgemergelte Häftlinge auf ihrem Weg ins osthessische Hünfeld von der SS durch die Straßen getrieben. 120 Kilometer Fußweg, den viele nicht überlebten. Wer es doch schaffte, wurde per Bahn in das KZ Buchenwald deportiert.

Der Todesmarsch bildete das Ende des KZ-Außenlagers Katzbach in den Frankfurter Adlerwerken. 77 Jahre später hat hier, im Stadtteil Gallus, der Geschichtsort Adlerwerke seine Türen geöffnet. Der Untertitel der neuen Gedenkstätte umreißt die unrühmliche Entwicklung des ehemaligen Traditionsunternehmens: »Fabrik, Zwangsarbeit, Konzentrationslager«.

1880 als Heinrich Kleyer GmbH gegründet, wurden in den Adlerwerken die ersten deutschen Niederfahrräder mit Luftreifen und die ersten Schreibmaschinen produziert, später vergrößerte sich die Bedeutung durch die Produktion von Motorrädern und Automobilen. Bis zu 10.000 Menschen arbeiteten in der Fabrik, in der auch Rüstungsgüter hergestellt wurden.

ZWANGSARBEITER Als Nutznießer der »Arisierungspolitik« der Nazis vergrößerte das Unternehmen das Fabrikgelände und übernahm Grundstücke von vier jüdischen Unternehmern. Wurden bereits im Ersten Weltkrieg Kriegsgefangene beschäftigt, beutete man als wichtiger Rüstungslieferant der NS-Diktatur ab 1941 zivile Zwangsarbeiter aus. 1944 kamen die ersten 200 Häftlinge aus dem KZ Buchenwald und bauten auf dem Werksgelände das KZ Katzbach auf. Insgesamt 1616 Menschen, die meisten von ihnen Männer aus Polen, die beim Warschauer Aufstand festgenommen worden waren, arbeiteten in den Adlerwerken.

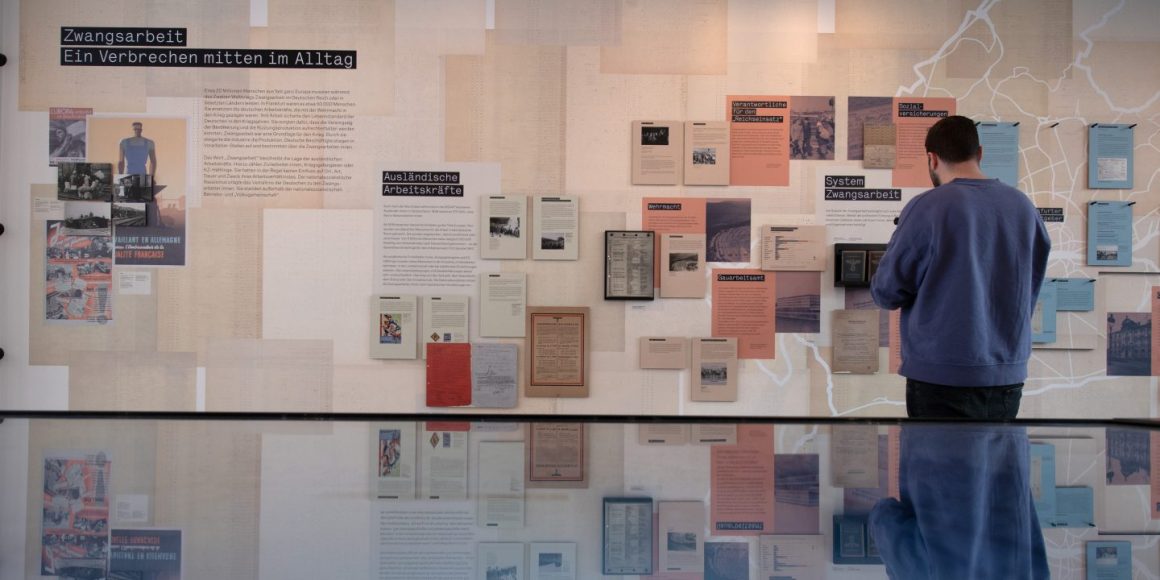

Eine interaktiven Stadtkarte macht deutlich, dass es Zwangsarbeit an vielen Orten in Frankfurt gab.

Auf rund 160 Quadratmetern lässt sich in der Ausstellung Geschichte nachvollziehen. Thomas Altmeyer, Leiter des Geschichtsortes und wissenschaftlicher Leiter des Gedenkstättenbetreibers Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945, beschreibt sie als »interaktiven, partizipativen, außerschulischen Lernort«. »Die Ausstellung zeigt das System der Zwangsarbeit«, so Altmeyer. Das KZ Katzbach stehe exemplarisch für die Gewaltdimensionen der NS-Diktatur, etwa ein Drittel der Häftlinge starb hier. Zentral für die Ausstellung sei die im Wallstein-Verlag erschienene Untersuchung Katzbach – das KZ in der Stadt von Andrea Rudorff gewesen.

Ein thematischer Zeitstrahl an den Wänden des Raumes in dem markanten Backsteinbau zeichnet unter den Titeln »Konflikte und Arbeit, Erinnerung, Entschädigung«, »Zwangsarbeit. Ein Verbrechen mitten im Alltag« und »Das Konzentrationslager in der Fabrik« die Entwicklung nach. Auf einem Medientisch mit einer interaktiven Stadtkarte wird deutlich, dass es Zwangsarbeit an vielen Orten in Frankfurt gab, in einer Audiostation lassen sich Biografien von Häftlingen nachhören, eingelesen von Ensemblemitgliedern des Frankfurter Schauspiels.

Der Geschichtsort ist das Ergebnis eines 30 Jahre alten Kampfes, losgetreten von Lothar Reininger.

Ergreifend ist auch die Interviewstation, in der der 2020 verstorbene Überlebende Andrzej Branecki erzählt, wie beim Todesmarsch ein Mithäftling von einem SS-Soldaten in den Kopf geschossen wurde: ein Bild, das sich einbrennt.

ERINNERUNGSARBEIT Die sich noch im Aufbau befindliche Ausstellung leistet Erinnerungsarbeit auch mit neueren Formaten, etwa einer Animation, in der die Geschichte zweier Kinder vorgestellt wird, oder einem Geocaching-Rundgang durch Frankfurt.

Dass es den Geschichtsort heute gibt, ist das Ergebnis eines 30 Jahre alten Kampfes, losgetreten von Lothar Reininger, wie Elke Sautner aus dem Vorstand des Fördervereins zur Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ Katzbach erklärt. Reininger arbeitete ab 1986 als Werkzeugmacher in den Adlerwerken, wurde Betriebsratsmitglied und brachte die Gräuel des KZ Katzbach immer wieder in die Öffentlichkeit, als weder die Werkbetreiber noch die Politik etwas davon wissen wollten.

In den Worten von Frankfurts Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig (SPD), die auch einen Bogen ins Hier und Jetzt schlagen: »Aufarbeitung ist ein kraftvolles Mittel zur Stärkung der Demokratie«. Der Geschichtsort Adlerwerke ist das Ergebnis eines erfolgreichen zivilgesellschaftlichen Kampfes gegen die Verdrängung.