»Wie konnte das passieren?« Mit dieser Frage fasste Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), das Entsetzen zusammen, das in der jüdischen Gemeinschaft ausgerechnet kurz vor dem Besuch von

77 Angehörigen von ermordeten jüdischen Münchnern herrschte, die von den Nationalsozialisten 1939 im Zuge der sogenannten Silberzwangsabgabe ihres Eigentums beraubt worden waren.

Ursache für das Entsetzen: Das Cover des (inzwischen eingestampften) Dreimonatsprogramms des Bayerischen Nationalmuseums mit einer antisemitischen Judas-Darstellung, verantwortet vom Generaldirektor des Hauses. Der Skandal sollte die Gedenkveranstaltung zum Auftakt der Aufstellung von fünf neuen Erinnerungszeichen nicht überdecken, doch, so Knobloch: »Wir wissen davon und können die Welt nicht besser zeichnen, als sie ist.« Sie forderte: »Es muss Konsequenzen geben!«

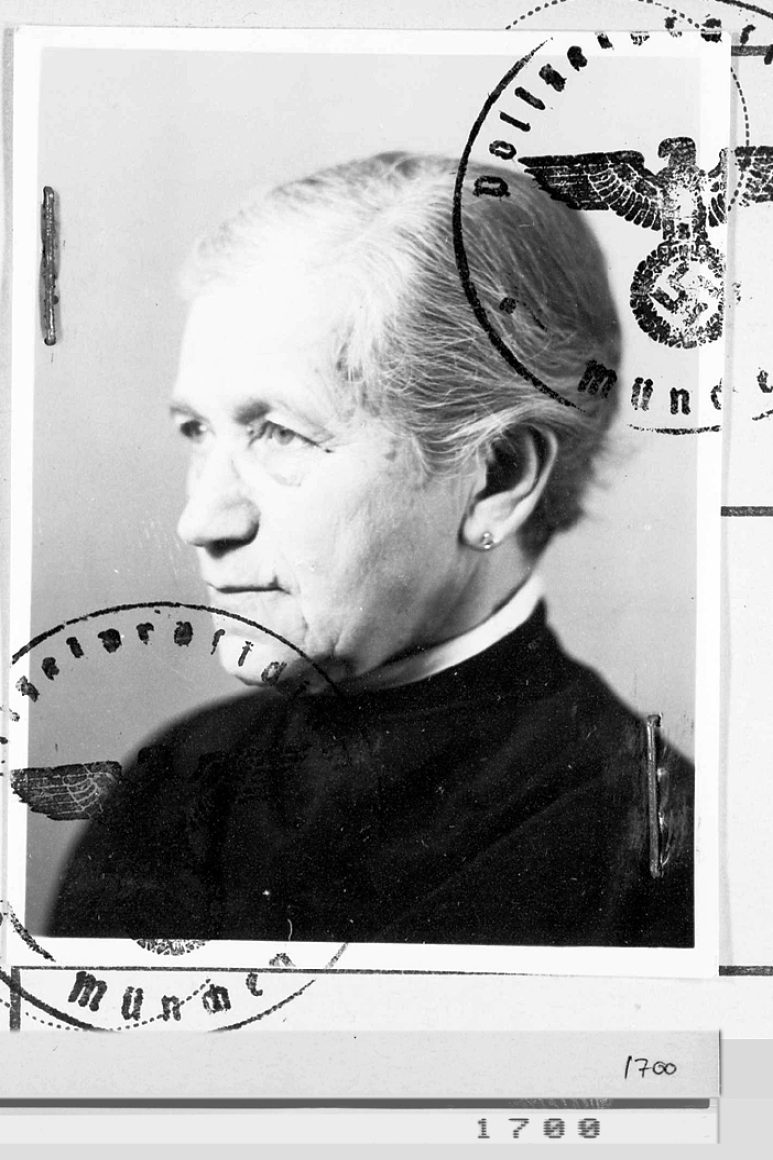

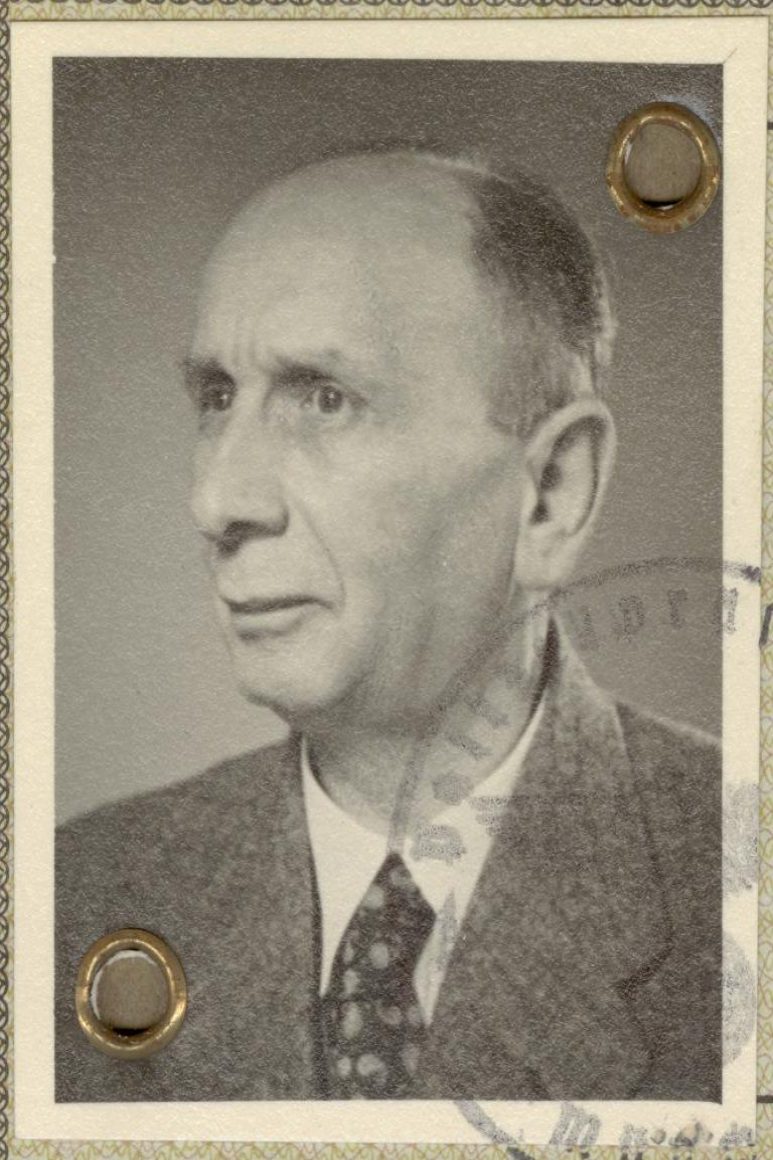

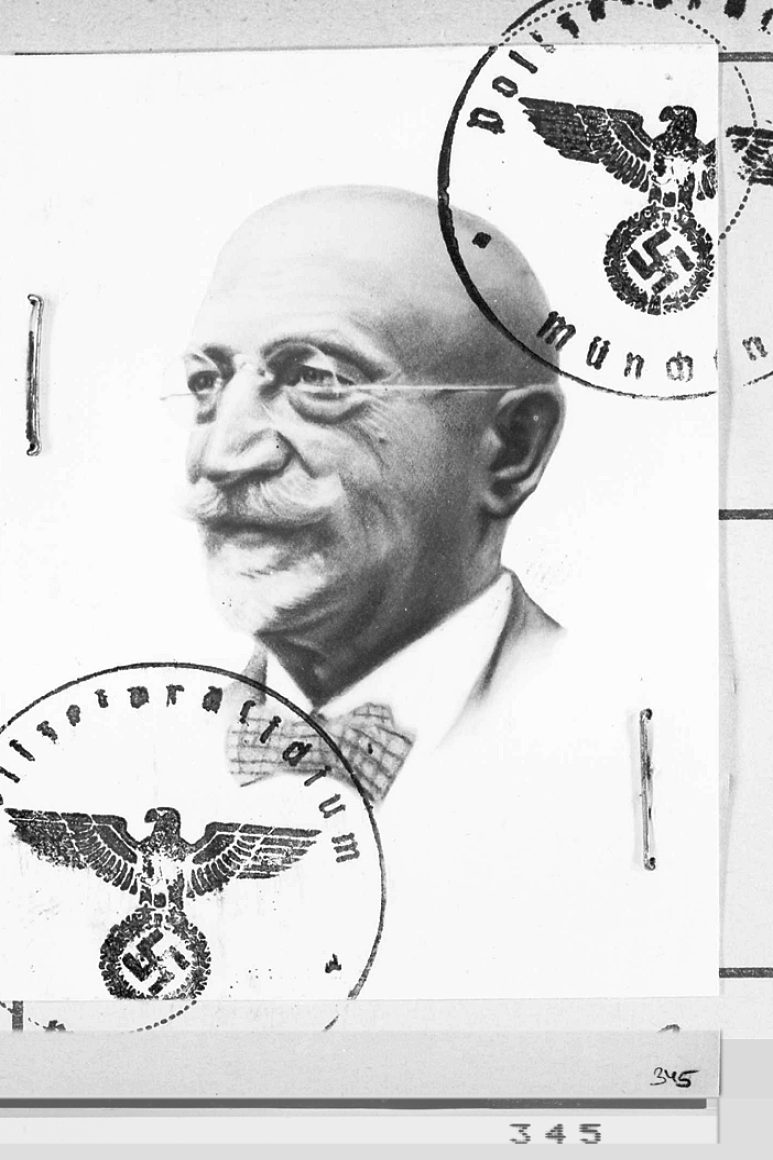

Hermine Bernheimer, Minna Hirschberg, Hermann Binswanger, Erna und Friedrich Marx

Dann standen die fünf Münchnerinnen und Münchner im Mittelpunkt, um derentwillen man zusammengekommen war: Hermine Bernheimer, Minna Hirschberg, Hermann Binswanger, Erna und Friedrich Marx. Das Andenken an sie hält die Landeshauptstadt mit Erinnerungszeichen wach, die in vier Gedenkakten der Öffentlichkeit übergeben wurden. Dazu waren die Angehörigen unter anderem aus Israel, den USA, Mexiko und Australien angereist. Auf dem umfangreichen Programm ihres Aufenthalts in München stand auch ein Besuch in der IKG und der Synagoge am Jakobsplatz.

Dass die im Zuge der »Silberzwangsabgabe« geraubten Becher und Kerzenleuchter sowie das kostbare Silberbesteck zumindest teilweise an die Nachkommen zurückgegeben werden konnten, ist der unermüdlichen Arbeit von Matthias Weniger, Mitarbeiter am Bayerischen Nationalmuseum, zu verdanken.

»Heute erhalten wir aber nicht Silber, sondern Gold geschenkt«, erklärte die 95-jährige Anna Maria Abernathy im Rahmen der Gedenkveranstaltung in einer bewegenden Rede an Weniger gerichtet. Die Rückgabe bedeute »nämlich, dass wir uns mit unseren Familien wiederverbinden können«. Abernathy, die ihre ersten Lebensjahre noch in München verbracht hatte, gehört der Familie von Minna Hirschberg an.

Das Treffen hatte eine große persönliche Bedeutung für die Angehörigen.

Auch deren Name erzählt die Geschichte einer grausamen Verfolgung. Minna Hirschberg, Witwe des Kaufmanns Adolf Hirschberg, lebte ab 1926 in München. Ihr Sohn war nach zunehmender Repression verhaftet worden, konnte dann aber in die USA emigrieren. Minna Hirschberg wurde von den Nationalsozialisten mehrfach zum Umzug gezwungen und im Sommer 1940 ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie zwei Jahre später ermordet wurde.

Ihre Tochter Erna hatte zusammen mit ihrem Ehemann Friedrich Siegmund Marx zwei Kinder, denen die Flucht nach England und in die USA gelang. Im Sommer 1942 wurde das Paar ebenfalls nach Theresienstadt verschleppt, wo Friedrich Siegmund Marx nur wenige Monate später ermordet wurde. Erna Marx wurde zwei Jahre später nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Hermine Bernheimer lebte mit ihrer Schwester Rosa Frei direkt an der Alten Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße. Auch sie musste mehrfach den Wohnort wechseln und wurde dabei in das »Judenlager« in Milbertshofen gezwungen. Im Sommer 1943 verschleppten die Nationalsozialisten Bernheimer nach Theresienstadt, wo sie wenige Monate später ermordet wurde. Rosa Frei kam durch einen Austauschtransport noch kurz vor Kriegsende in die Schweiz, wo sie 1946 verstarb.

Hermann Binswanger war Teilhaber einer Likörfirma und lebte mit seiner Ehefrau Rosa seit 1906 in München. Rosa starb bereits 1932. Nach der Zwangsenteignung wurde Hermann Binswanger im Sommer 1942 nach Theresienstadt deportiert und dort im Februar 1943 ermordet.

Anbringen der Erinnerungszeichen

An sie alle wird nun im öffentlichen Raum erinnert. Das Anbringen der Erinnerungszeichen sei zunächst ein symbolischer Akt, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), zugleich aber »schlagen die Erinnerungszeichen Brücken zu den Angehörigen. Wir müssen uns bewusst sein, dass es für sie sonst keinen Ort zum Trauern um ihre Verwandten gibt«. Charlotte Knobloch erklärte mit Blick auf die Arbeit von Matthias Weniger und als Appell an die politisch Verantwortlichen, dass die gute Absicht staatlicher Einrichtungen allein nicht ausreichen werde. Das geschehene Unrecht sei nicht wiedergutzumachen, es gehe um Gerechtigkeit. Dafür müsse alles Menschenmögliche getan werden.

Der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter (CSU), betonte, das Erinnern an die Vergangenheit und die Bekämpfung des heute anwachsenden Antisemitismus müssten Hand in Hand gehen. Die israelische Generalkonsulin Talya Lador-Fresher erklärte, dass es für die Angehörigen besonders bedeutsam sei, in München die Orte erleben zu können, die einmal Heimat ihrer Verwandten gewesen seien. Und US-Generalkonsul James Miller führte mit Blick auf die Rückgabe der Wertgegenstände aus, dass es sich bei dem Massenmord des Holocaust zugleich um den größten Raubzug und Diebstahl der Geschichte gehandelt habe. Damit bleibe Restitution ein Auftrag.

In ihren persönlichen Beiträgen zeichneten schließlich die Angehörigen Anna Maria Abernathy, Ellen Kandell und Merilyn Moos nach, welche tief persönliche Dimension die Zusammenkunft von Verwandten aus der ganzen Welt für sie hatte. So richteten alle Anwesenden den Blick zurück auf eine Münchner Vergangenheit, die noch viele Generationen beschäftigen wird.