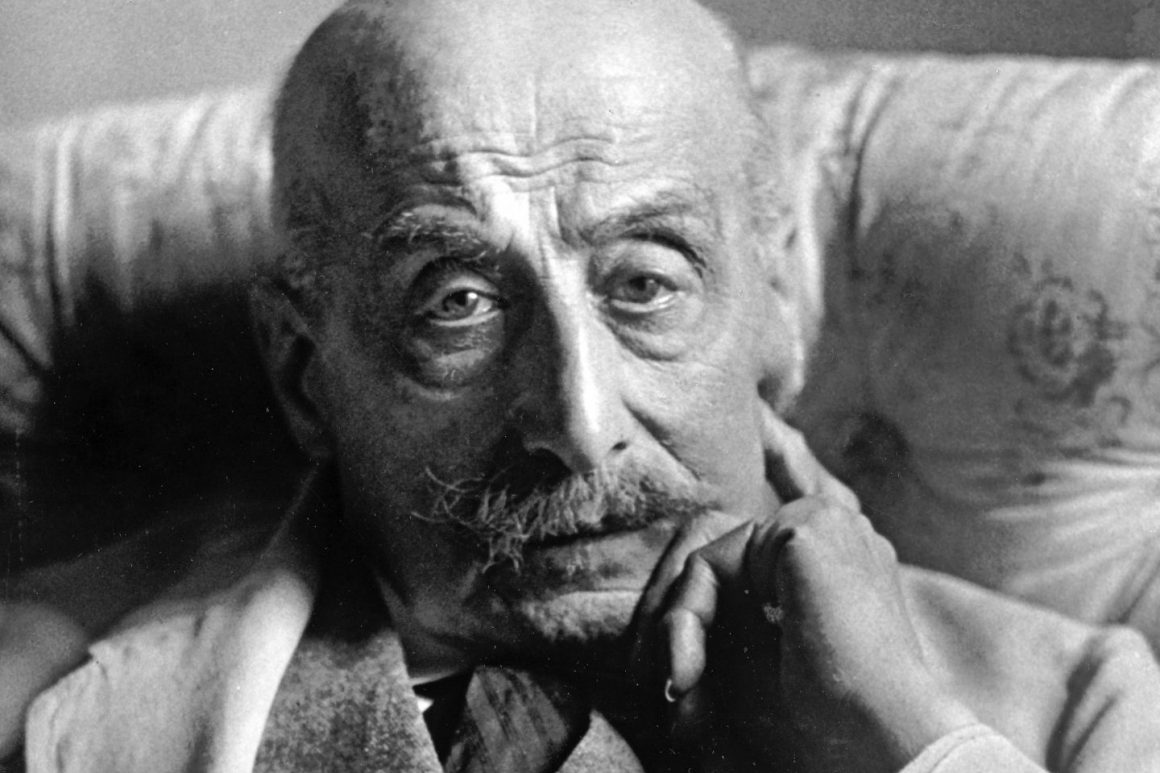

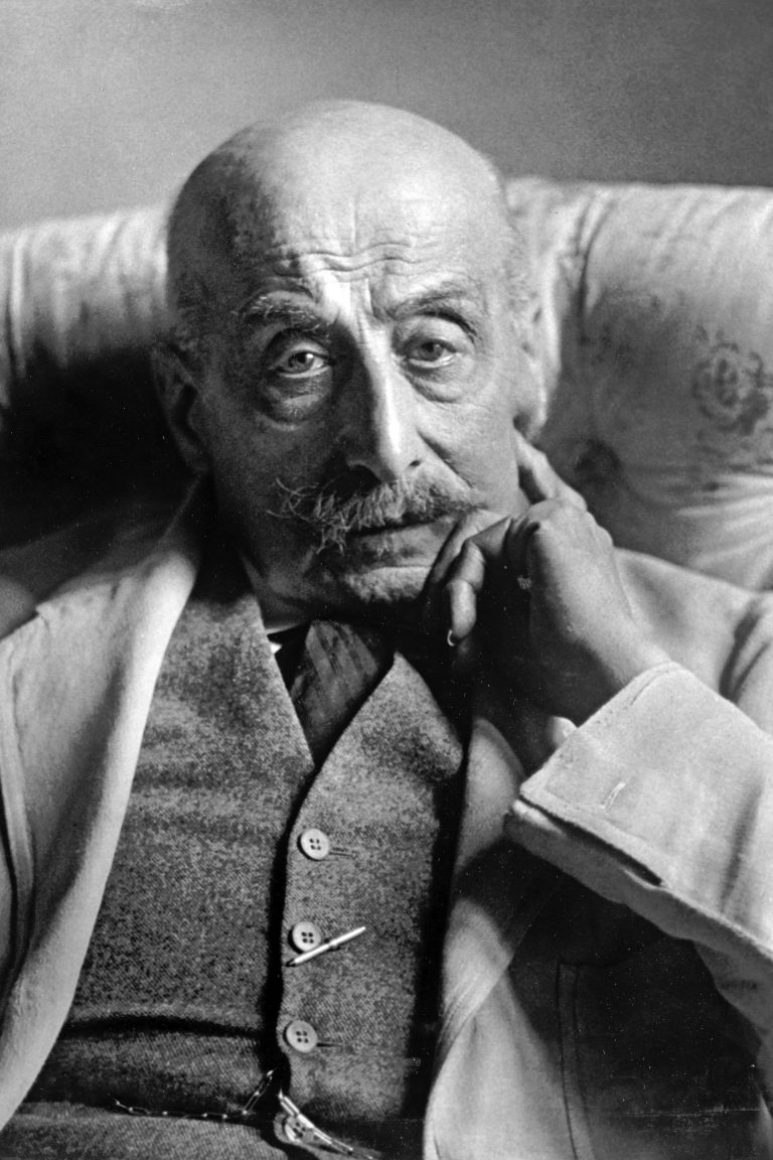

Sehr geehrte Frau Simon, ich danke Ihnen herzlichst für freundliche Übersendung der Photo (sic), die Sie nach mir gemacht haben: Sie ist (sic) einfach ausgezeichnet.» Diese Zeilen schrieb der Künstler Max Liebermann im September 1929 in seiner Sommerresidenz, seiner Villa am Wannsee, an die Fotografin Gerty Simon (1887–1970). Sie hatte ihn – in einem Sessel sitzend, nachdenklich den Kopf aufstützend – porträtiert. Unter seinem weißen Malkittel trägt er Hemd und Schlips und eine Weste mit Anstecknadeln, aus deren Tasche die Kette einer Uhr hervorlugt. Diesen Brief von Liebermann bewahrte Gerty Simon ihr ganzes Leben lang auf, so wichtig war er ihr.

SPEZIALITÄT Das Blatt Papier begleitete sie auch in die Emigration nach London. Nun ist der Brief noch bis zum 4. Oktober in der Ausstellung Gerty Simon Berlin/London. Eine Fotografin im Exil in der Liebermann-Villa zu besichtigen. «Liebermann ist oft fotografiert worden. Und zwar als sehr erfolgreicher Gentleman. Dieses Foto ist ein ehrliches Bild und zeigt ihn erst als Künstler und älteren Mann – und dann als Gentleman», sagt Lucy Wasensteiner, Direktorin der Liebermann-Villa, während sie auf das Foto zeigt.

«Ehrliche Porträts» waren eine Spezialität von Gerty Simon, die nichts vom Retuschieren hielt, die als Jüdin ins Exil musste und in Vergessenheit geriet. Das will die Ausstellung nun ändern. Originale Fotoabzüge, historische Presserezensionen, Einladungen, Flyer, Gästebücher und persönliches Archivmaterial vervollständigen sie.

Den Brief von Liebermann bewahrte Gerty Simon ihr ganzes Leben lang auf, so wichtig war er ihr.

Lucy Wasensteiner führt in den nächsten Raum, in dem es um den frühen Werdegang der Berliner Fotografin geht. «Anhand dieser Dokumente wird Gerty Simons Geschichte als deutsch-jüdische Fotografin zwischen Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Exil nachvollziehbar.» Aber nicht nur deshalb ist die Ausstellung etwas Besonderes. Es sind die Fotos von Gerty, die den Betrachter in den Bann ziehen. Und natürlich auch die abgebildeten berühmten Persönlichkeiten.

NETZWERK Als Gertrud Cohn wird sie 1887 in Bremen geboren. Mit 22 Jahren heiratet sie den Straßburger Anwalt Wilhelm Simon und zieht mit ihm nach Berlin-Charlottenburg, wo sie in der Clausewitzstraße eine Wohnung finden, die groß genug ist, dass Gerty – wie sie sich nannte – ihr erstes «Photographisches Studio» einrichten kann. «Simon absolvierte keine klassische fotografische Ausbildung. Vermutlich lernte sie bei einem in ihrer Gegend ansässigen Fotografen», meint die Direktorin der Liebermann-Villa. Auch Handbücher waren damals schon sehr verbreitet. «Mit ihren technisch brillanten Aufnahmen machte sie sich schnell einen Namen.»

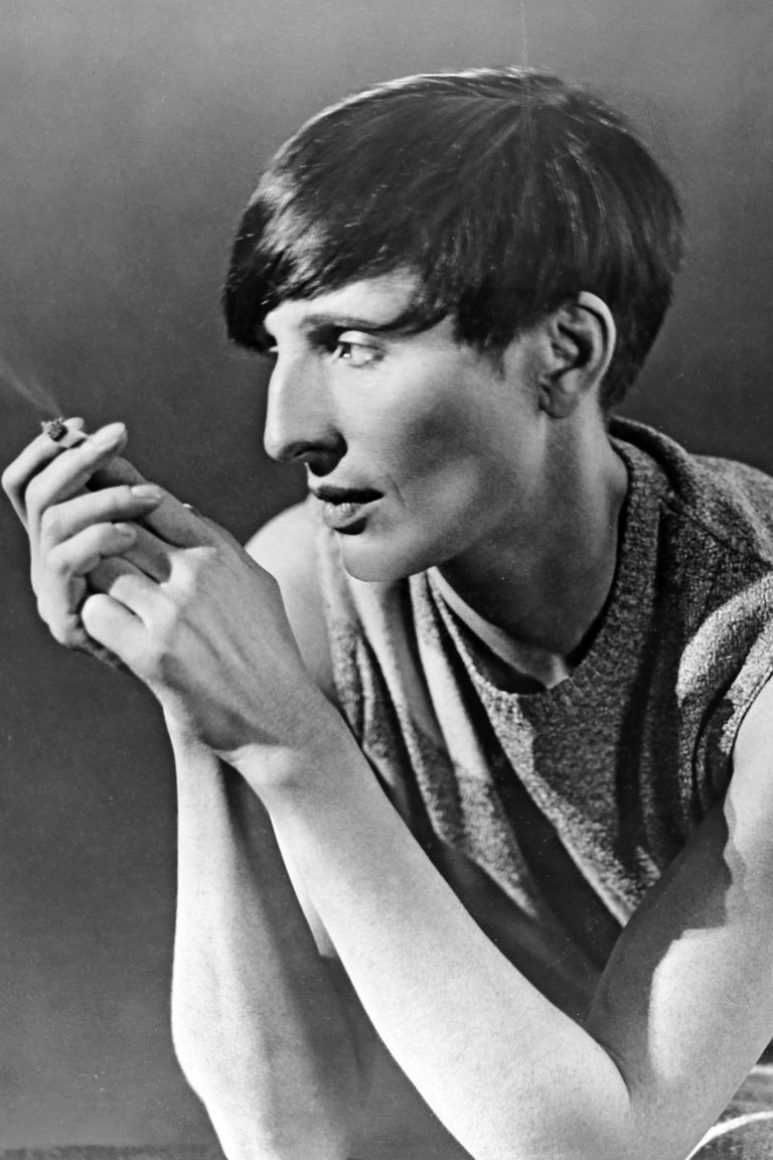

Berlin in den 1920er-Jahren galt damals als Kulturmetropole und als «Stadt der Bilder». Viele professionelle Fotoateliers werden von Frauen geführt. Gerty Simon schafft es, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ab 1925 beginnt sie, zahlreiche Persönlichkeiten der Weimarer Republik abzulichten, darunter die Wissenschaftler Albert Einstein und Max Planck, die Künstlerin Käthe Kollwitz und die Bildhauerin Renée Sintenis. Übrigens: In ihren Selbstbildnissen hält sie sich als unabhängige moderne Frau fest, rauchend und mit Kurzhaarschnitt.

Ihre Arbeit war ihr so wichtig, dass Gerty Simon jede Ankündigung ihrer Ausstellung und jeden Zeitungsartikel archivierte.

Ihre Bilder werden auch in der Tagespresse gedruckt, und es folgen Fotoaufträge für die wichtigsten Illustrierten. Darunter gibt es auch einen Beitrag mit dem Titel «Wie sieht deine Tochter aus?» – mit Porträtfotos der Schriftstellerin Judith Kerr als kleines Mädchen.

Ihre Arbeit war ihr so wichtig, dass Gerty Simon jede Ankündigung ihrer Ausstellung und jeden Zeitungsartikel archivierte. 1928 lud sie zu ihrer ersten Solo-Ausstellung ein. Aus dem erhaltenen Gästebuch geht hervor, dass bei der Vorbesichtigung schon mehr als 50 Interessierte gekommen waren. Die positiven Rezensionen hob sie auf. Ein Jahr später reiste sie nach Paris, um dort bedeutende Zeitgenossen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu fotografieren, und stellte die Aufnahmen denen gegenüber, die sie zuvor in Berlin gemacht hatte. Die Ausstellung Geistiges Berlin, Geistiges Paris wurde im Kunstsalon Marta Görtels gezeigt. Es folgte die vom Museum Folkwang initiierte Schau Fotografie der Gegenwart.

Für das «geistige Berlin» wählte sie Autoren, Verleger, Schauspieler, Politiker und Künstler, von denen viele wie sie später ins Exil gingen. «Wie ich photographiere? Welche Technik ich habe? Gar keine oder meine eigene, (…) selbst erarbeitete», schreibt Gerty Simon. «Technik ist doch nur das Mittel, durch das man sich mitteilen kann – sie wird völlig unbewusst. Alles kommt meines Erachtens im Porträt darauf an, das Wesentliche eines Menschen zu erfassen, das, was hinter der Wand liegt, das, was er nicht zeigt oder nicht zeigen will.»

CHELSEA Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, wurde Gerty Simon bald klar, dass sie und ihr Sohn Bernd würden emigrieren müssen. Ihr Mann folgte später.

Folglich stehen in einem weiteren Raum in der Liebermann-Villa ihre Vorbereitungen aufs Exil im Fokus. Gerty hatte schon Anschreiben und Artikel über ihre Fotografie ins Englische übersetzt. «Ich vermute, dass sie es selbst gemacht hat, denn die Übersetzungen wirken nicht nach einem Übersetzer», meint Lucy Wasensteiner.

In Chelsea eröffnet die Berliner Fotografin schließlich wieder ein eigenes Fotoatelier und widmet sich weiter ihrer Porträtfotografie. Ihr Atelier wird bald zu einem «Meeting Point». 1934 stellt sie aus.

In einer Zeitungsnotiz heißt es: «Gerty Simon sagt, dass ihre Modelle, wenn sie sich zum ersten Mal so sehen, wie ihre Kamera sie porträtiert, sie entweder küssen oder umbringen wollen! Es hängt alles davon ab, wie ehrlich sie in Bezug auf ihr eigenes Aussehen sind.»

SCHOKOPUDDING Simons zweite und gleichzeitig letzte Ausstellung wird im Oktober 1935 von dem in Berlin berühmten Kunsthändler Alfred Flechtheim kuratiert. Dass sie Humor hatte, zeigt eine ganz besondere Einladungskarte zur Ausstellung für ihren Sohn, «Sir Lord Bernd Simon», den sie zu Himbeersaft, Hühnerbrühe und Schokoladenpudding einlädt. Denn sie liebte es, ihre Gäste zu bewirten.

Mit Himbeersaft und Hühnerbrühe: Sie liebte es, ihre Gäste zu bewirten.

Der letzte Ausstellungsraum hält wieder eine schwere Zeit für die Familie fest, denn in England wird nun Stimmung gegen Emigranten gemacht. Gerty scheint die Liaison mit der Kamera zu beenden. «Wir wissen nicht, warum.» Ihr Sohn und ihr Mann werden als «feindliche Ausländer» inhaftiert und kommen erst nach mehreren Jahren wieder frei. Die Simons bleiben in England und erhalten später die Staatsbürgerschaft. Die letzten Fotos zeigen ihr Haus und wie Gerty und ihr Mann gemeinsam an der Schaukel im Garten lachen.

Nach dem Tod ihres Sohnes Bernd 2015 wird der Familiennachlass an die Wiener Holocaust Library übergeben, die 1933 gegründet wurde und mittlerweile als die weltweit älteste Institution zur Dokumentation der Nazis und ihrer Verbrechen gilt. Ein Glücksfall für alle Interessierten.

Die Ausstellung in der Liebermann-Villa wird gefördert vom Berliner Senat und ist Teil des Festjahres «1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland». Gerty hätte wahrscheinlich viel Freude daran, eine Gästeliste mit den Ausstellungsbesuchern zu führen – und ihnen bei den darüber hinaus geplanten Terrassengesprächen und Fotoworkshops über die Schulter zu schauen.

«Gerty Simon. Berlin/London. Eine Fotografin im Exil» ist bis zum 4. Oktober in der Liebermann-Villa in Berlin-Wannsee, Colomierstraße 3, zu sehen.