Seit über vier Monaten beschäftigt mich die Frage: Warum verstehen so wenige Menschen, was derzeit in Juden vorgeht? Warum müssen wir Juden uns immer wieder erklären? Uns Gehör verschaffen, um Mitgefühl buhlen? Warum sind jüdische Gefühle, Ängste und Sorgen so schwer nachzuvollziehen?

Ganz langsam beginnt es mir zu dämmern, was der Grund sein könnte. Ich fange an, endlich zu begreifen: Die (Vor-)Ahnung von einer eigenen Vernichtung liegt Welten, wahrscheinlich Hemisphären außerhalb der Vorstellungskraft der meisten Menschen im westlichen Kulturkreis. Und die Verarbeitung dessen, wozu nur zwei oder drei Generationen zuvor eigene Familienmitglieder imstande gewesen sind, hat nie wirklich stattgefunden.

Angst um das eigene Leben

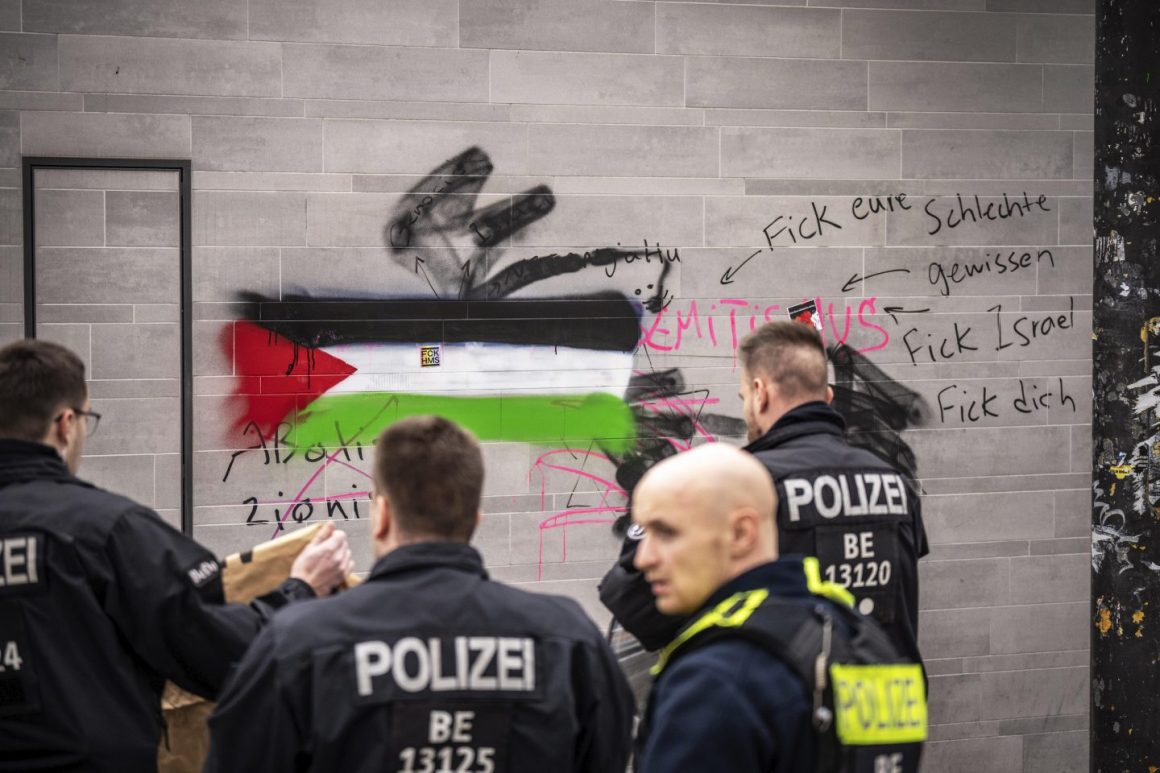

Angst um das eigene Leben zu haben, einzig aufgrund der Tatsache, dass man existiert, hat wohl noch kein Nichtjude im Westen verspürt. Noch nie ist er/sie morgens vor die eigene Haustür getreten, um zu prüfen, ob die Hauswand mit einem Kreuz markiert wurde und er/sie damit zur Zielscheibe geworden ist.

Nie gab es Furcht davor, den Nikolausstrumpf vor die Tür zu hängen, um von den Nachbarn nicht als Christ entlarvt zu werden (wie die Mesusa bei Juden), oder eine Unsicherheit darüber, ob Adventslichter tatsächlich von draußen für andere sichtbar sein sollten (Chanukkaleuchter). Nie wurde eine christliche Kirchengemeinde gebeten, ihre Post anonym zu versenden, um ihr lieber unerkannt weiterhin angehören zu können. Nie hat ein Nichtjude im Westen befürchten müssen, dass das eigene Kind, aufgrund seiner Religionszugehörigkeit, in der Schule Opfer eines Terroranschlags werden könnte.

Die (Vor-)Ahnung von einer eigenen Vernichtung liegt Welten außerhalb der Vorstellungskraft der meisten Menschen im westlichen Kulturkreis.

Nie hat er/sie darüber nachgedacht, lieber den eigenen Namen zu verheimlichen, weil dieser die Identität offenbaren könnte. Wahrscheinlich hat ein Nichtjude sich auch noch nie abends im Bett darüber Gedanken machen müssen, wohin er/sie im Notfall flüchten könnte. Welches Land wohl das sicherste sei, was genau für die Flucht noch vorzubereiten wäre und welche Unterlagen griffbereit sein müssten. Und dann noch die Sorge: Wovon könnte man in einem fremden Land überhaupt leben? Wie ohne Sprachkenntnisse die eigene Existenz sichern?

Alte Ängste, die zu neuen geworden sind

Alte Ängste, die zu neuen geworden sind. Ängste, die Teil unserer Geschichte und damit unserer Identität sind. Der ein oder andere Nichtjude wird sich, bei der Beschäftigung mit dem Holocaust, bestimmt schon einmal die Frage gestellt haben: »Hätte ICH wohl damals einen Juden versteckt?«

Aber sicher noch nie die Frage: »Wer von meinen Freunden und Bekannten würde MICH verstecken, wenn ich in Not geriete? Wer wäre bereit, mich zu retten? Zu wem könnte ich in den Keller?« All diese Fragen sind Bestandteile jüdischer Alltagsrealität, von der viele von uns dachten, sie sei für die gebildete Mehrheitsgesellschaft heute nachvollziehbar – schließlich haben wir eine so viel beschworene Erinnerungskultur. Offenbar weit gefehlt. Zwischen Schulbildung und Erinnerungskultur klafft ein tiefer, dunkler Krater des Nichts.

Eine Kultur des Erinnerns …? Schülerinnen und Schüler der Jüdischen Schule in Frankfurt müssen seit Jahrzehnten in der achten Klasse einen Aufsatz über eine Biografie aus der Zeit des Nationalsozialismus verfassen. Sich dazu idealerweise mit einem Familienmitglied oder einem Bewohner eines Altenheims auseinandersetzen. Ins Gespräch kommen, Geschichte erleben, erspüren.

Eine Kultur des Erinnerns und eine aufgeklärtere Zukunft

Zuhören, fragen, verarbeiten! Das ist es, was zu einer Kultur des Erinnerns führt und in eine hoffnungsvollere, aufgeklärtere Zukunft blicken lässt. Allerdings kenne ich so eine Form der Geschichts-Verarbeitung aus meiner Schulzeit auf einem städtischen Gymnasium nicht und wüsste auch von keinem vergleichbaren Beispiel aus öffentlichen Schulen. Ich kenne nur sehr wenige Nichtjuden, die sich mit den eigenen Eltern oder Großeltern und der Familiengeschichte ernsthaft auseinandergesetzt haben.

Auf meinen Lesungen sind häufig deutsche Nichtjuden gewesen, die die Schicksale meiner Großeltern, die alle in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern gewesen sind, gebannt anhörten, sehr bewegt davon waren und anschließend zu mir sagten: »Ach, es ist so ärgerlich, dass ich versäumt habe, meine Großeltern über ihr Leben zu befragen. Jetzt ist es leider zu spät. Wie gut, dass SIE das noch geschafft haben.« Ja, wie gut – ich hatte aber auch keine andere Wahl. Die Geschichte ist allgegenwärtig gewesen.

Nichtjuden hatten offenbar die Wahl. Und genau da wird nachvollziehbar, warum so wenige verstehen, dass ich und viele andere Juden und Jüdinnen seit dem 7. Oktober abends gedanklich wieder Koffer packen.

Wäre ich Nichtjüdin, bräuchte es keinen Koffer.

Wäre ich Nichtjüdin, bräuchte es keinen Koffer. Ich könnte die Rufe nach Vernichtung von Juden oder des Staates Israel auf den Straßen einfach überhören. Hätte nicht einmal eine Ahnung davon, was genau diese Sprüche überhaupt bedeuten. Ich könnte mich über Ungerechtigkeiten glühend echauffieren, mich extrem engagiert, persönlich aber nicht im Geringsten betroffen fühlen. Ich könnte einfach Deutsche sein. Immerhin bin ich ein Paradebeispiel vermeintlich deutscher Tugenden: ordentlich, pünktlich, fleißig, diszipliniert, gewissenhaft und ehrlich. Doch das spielt überhaupt keine Rolle.

Irgendetwas ist an mir suspekt, nicht so ganz deutsch: die Frau mit dem heimlichen Koffer im Keller und den Geburtsurkunden im griffbereiten Ordner. Eine Jüdin mit Erinnerungs- und Gegenwartskultur und dadurch behaftet mit Zukunftsängsten. Offenbar keine richtige Deutsche …

Wohin soll ich also? Wohin soll ich gehen mit dem Jüdischsein, das mich überallhin verfolgen wird? England, Frankreich, USA, Tschechien, Australien?

Ich werde immer und überall Jüdin sein

Ich werde immer und überall Jüdin sein. Meine Religion ist anders als andere. Ich kann sie nicht einfach abstreifen. Ich gehöre einer Religion an, die mir auch völlig losgelöst von Religiosität Identität stiftet. Ich müsste nie in einer Synagoge gewesen sein, nie einen Schabbat gehalten haben, könnte täglich Schweinefleisch essen, mich aber genauso intensiv jüdisch fühlen, wie ein Rabbiner, der nach den Regeln und Gesetzen der Halacha lebt.

Das Judentum ist nicht einfach nur eine Religion, sondern es ist die einzige, die gleichzeitig auch eine Volkszugehörigkeit ist – mit eigener Kultur, Tradition, eigenen Speisen, Sprachen, Gesängen, einem eigenen Humor und einer sehr langen Geschichte. All das ist Teil von mir, steckt in meiner DNA. Ich bin und bleibe Jüdin. Und so werde ich weiterhin abends gedanklich meinen Koffer packen müssen, um morgens aufzuwachen und zu hoffen, dass es nie mehr nötig sein wird.

Die Autorin lebt in Frankfurt und hat 2022 das Buch »Der Rabbiner ohne Schuh. Kuriositäten aus meinem fast koscheren Leben« veröffentlicht.