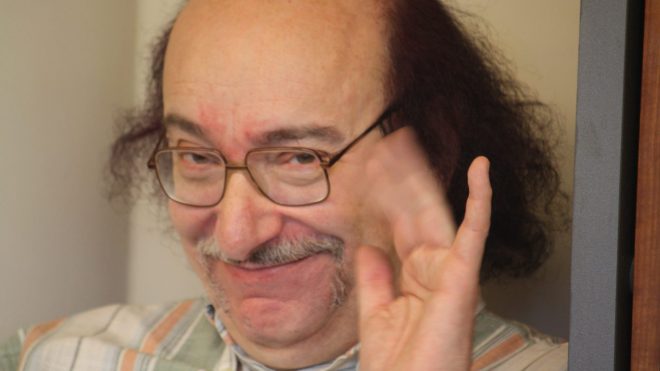

Den Anblick werde ich nie vergessen: sich biegende Regale in Raymond Wolffs Wohnung, die immer und jeden Moment zusammenzubrechen drohten, unter den Stapeln von Postkarten, Noten, Schellackplatten, Schellackplatten und noch mehr Schellackplatten. Und ihn werde ich nicht vergessen, den »meschuggenen« Ray, mit seinen rot gefärbten Haaren und dem Schalk, der ihm aus jeder Pore hervorblitzte.

Als Kind deutscher Juden in New York geboren und in New Jersey aufgewachsen, kam Ray Wolff 1971 nach »Newkölln«, Berlin. Er hatte Musikwissenschaften und Germanistik studiert, war 24 und wollte nicht in den Vietnam-Krieg ziehen. In Berlin nun wurde er zum Jäger historischer Dokumente und Tonträger, die zumeist vom jüdischen Beitrag zur deutschen Unterhaltungskunst zeugten, die er auf Flohmärkten, Auktionen und Dachböden erstöberte und deren Geschichte er erforschte.

LEXIKON Ray Wolff war ein wandelndes Lexikon und Anekdotenbuch, er hielt historische Vorträge wie den über »Antisemitismus in Badeorten«, bestückte Filme mit Musik aus seinem Fundus und gestaltete Ausstellungen, beispielsweise die zu »Juden in Neukölln« oder »Türken in Berlin«, zu denen auch aus seiner Sammlung zusammengestellte CDs erschienen.

Zwei Drittel der Aufnahmen auf der »türkischen« CD stammen von Juden, wie jene von 1908 mit dem verheißungsvollen Titel Ein Besuch im Harem (Nur für Herren)!. Denn auch Juden bedienten, ohne jemals den Fuß in die Türkei gesetzt zu haben, alle Klischees vom Pascha bis zum Schleier, erklärte mir Wolff einmal, kurbelte den Edinson-Phonographen an und legte die nächste komische Platte oder eine Walze von 1903 auf.

Nur auf den ersten Blick komisch waren die zahlreichen Abstrusitäten des »Zeitgeistes«, die er ausfindig gemacht hatte, wie die Werbeplatte, mit der eine Uhrenfabrik 1934 für ihren »Deutschen Gong« nach Melodie eines Nazi-Liedes wirbt, um mit ihm den dem deutschen Wesen fremden »Bim Bam«-Klang zu ersetzen. Solche Tondokumente mit anderen Zeitzeugnissen wie ein Mosaik zu einem Bild zusammenzusetzen, gehörten zu der Art, wie Ray Wolff Geschichte recherchierte, rekonstruierte und erzählte.

Den großen Schrankkoffer, mit dem seine Familie emigriert ist, hatte er hierher zurückgebracht.

Dass er dabei enorm engagiert und hartnäckig (zuweil auch nervötend) war, wussten die Bewohner von Staudernheim in Rheinland-Pfalz am besten. Es war der Geburtsort seiner Mutter und seiner Großeltern. Und auch die Familie seines Vaters kam aus der Gegend, aus Nackenheim.

GROSSELTERN Diese Großeltern, bei denen er aufgewachsen ist, hat er sehr geliebt und es ihnen zu Ehren auf sich genommen, die kleine Staudernheimer Synagoge ihrem Schicksal als private Mülldeponie zu entreißen. Wolff hat es über die Jahre und mit Gleichgesinnten geschafft, hier einen Museumsverein (www.synagoge-staudernheim.de) zu gründen, und harte Kämpfe ausgefochten, bis das Gebäude endlich die Besitzer wechseln und die Instandsetzung beginnen konnte.

Dabei entdeckten die Restauratoren Inschriften aus der Zeit, als die Synagoge ein Wehrmachtscasino war. Inzwischen finden dort Kulturveranstaltungen statt, der Verein sammelte Geld für die Restaurierung, die Mitglieder schoben viele ehrenamtliche Arbeitseinsätze, und Ray Wolff stellte sein Privatarchiv zur Geschichte der Landjuden in der Region zur Verfügung. Er produzierte eigens für das Projekt eine CD mit Raritäten der Berliner Synagogalmusik, selbstredend mit Platten aus dem eigenen Archiv.

Bei den Wolffs wurde Deutsch gesprochen, deutsch gekocht und in der Vergangenheit gelebt.

Seine Großeltern habe er Zeit ihres Lebens als wunderbare und tieftraurige Menschen erlebt, die sich, wie er selbst, nie als Amerikaner gefühlt hätten, »displaced persons« im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Wolffs wurde Deutsch gesprochen, deutsch gekocht und in der Vergangenheit gelebt, in einer Geschichte, die Ray Wolff seit der Kindheit mit sich herumgeschleppt hat.

BRIEFWECHSEL Den großen Schrankkoffer, mit dem seine Familie emigriert ist, hatte er hierher zurückgebracht. Und ihn gehütet wie die über 180 Briefe, die in der Nazizeit zwischen seinen Großeltern und den Familienmitgliedern in Deutschland und Amerika hin und her gegangen waren – zensierte, codierte Hilferufe, die im Verlauf der Ereignisse immer eindringlicher, zugleich hoffnungsloser werden und mit der Deportation seiner Großeltern abbrechen. Diesen Briefwechsel wollte Ray unbedingt noch herausgeben. Nun wird er nach seinem Tod erscheinen, im Juli, unter dem Titel Schreie auf Papier.

Denn Raymond Wolff ist am 27. April 2021 unerwartet gestorben. »Schillernd, charmant, streitbar. Historiker, Musikforscher, begnadeter Sammler und Erzähler« haben seine Freunde die Traueranzeige für ihn überschrieben.