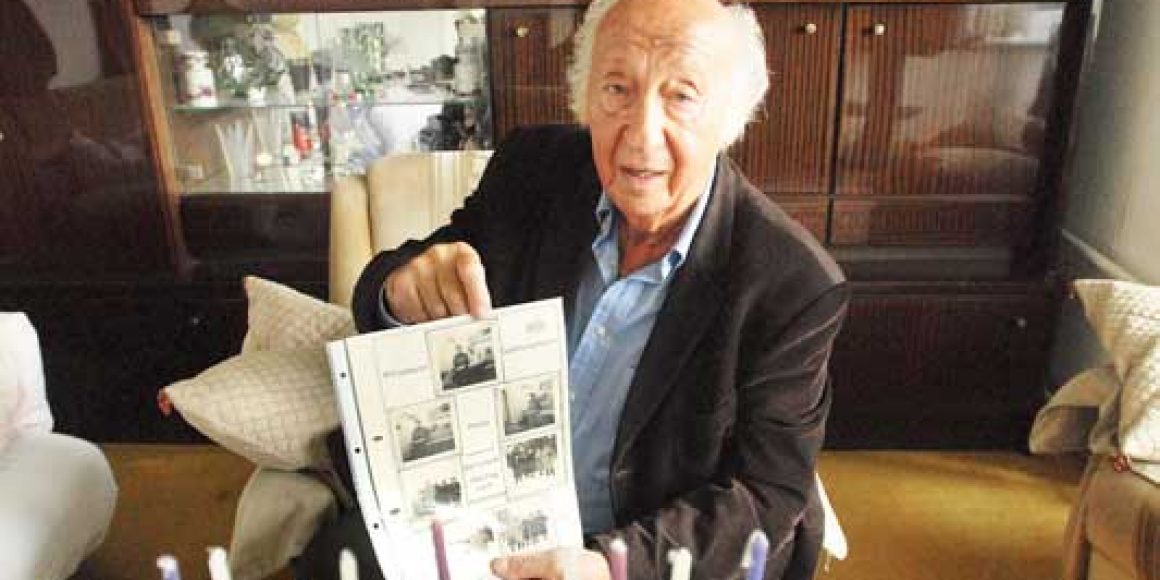

Als Rolf Joseph am 29. November 2012 starb, hinterließ er eine große Lücke – als Zeitzeuge hatte der Schoa-Überlebende regelmäßig in Schulen seine Geschichte erzählt. Aus einer dieser Begegnungen entstand aus vielen Gesprächen mit Schülern des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster der schmale autobiografische Band Ich muss weitermachen – zu einer Zeit, als viele schon den oft zitierten »Schlussstrich« unter das Kapitel Holocaust ziehen wollten.

Ursprünglich hatte Rolf Joseph, der im Jahr von Hitlers Machtübernahme Barmizwa feierte, die Geschichte seiner Jugend nur in der Jüdischen Volkshochschule einem interessierten Publikum erzählt. Als der damalige Gemeindevorsitzende Heinz Galinski sie dort hörte, erkannte er, welches Potenzial darin steckte, um das Thema auf den Lehrplan von Berliner Schulen zu hieven.

identifikation Da war zunächst einmal die Eloquenz, mit der Rolf Joseph erzählen konnte. Außerdem schien seine Geschichte für junge Leute besonders geeignet zu sein, da sie eine Identifikation mit dem jugendlichen Helden ermöglichte. Es ist die Geschichte eines mutigen jungen Mannes und seines Bruders, die die Festnahme ihrer Eltern mitansehen und zunächst wochenlang in einem Stadtwald im Norden Berlins leben müssen.

Ehe sie schließlich getrennt in der Großstadt untertauchen, verabreden sie, sich jeden Mittwoch um 11 Uhr am Nettelbeckplatz zu treffen. Eines Tages aber taucht dort die Gestapo auf und nimmt beide Brüder fest. Trotz entsetzlicher Folter gibt Rolf weder Namen noch Adresse jener bettelarmen Lumpensammlerin preis, die ihm Unterschlupf gewährt hatte und die Jahrzehnte später posthum von der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem als »Gerechte unter den Völkern« geehrt wurde.

Was Rolf Josephs Geschichte auch heute noch so vermittelbar für Jugendliche macht, sind ihre abenteuerlichen Wendungen. Denn es ist auch die Geschichte eines jüdischen Helden, dem es gelingt, mit einer aus einer Werkzeugkiste entwendeten Zange sich und fünf weitere aneinander gekettete Inhaftierte zu befreien und aus dem Deportationszug nach Auschwitz zu fliehen.

angstattacken Nach erneuter Festnahme kratzt er sich am ganzen Körper die Haut auf, um der SS-Wachmannschaft gegenüber Scharlach vorzutäuschen. Und er hat Glück – ein Arzt bestätigt die »Diagnose«, und einige Zeit später erfährt Joseph von einer Schwester im Jüdischen Krankenhaus seinen exakten Deportationstermin. Wieder flieht er, diesmal aus dem zweiten Stock der Klinik, wobei er sich das Rückgrat anbricht. Den Rest des Krieges verbringt er unter entsetzlichen Schmerzen in wechselnden Verstecken.

Mit der Befreiung Berlins, so scheint es, endet das Martyrium der untergetauchten Juden. So heißt es in dem Büchlein über Rolf Joseph: »Was war das für ein Gefühl für ihn, endlich einmal wieder unbehelligt und ohne Angst in einem Lokal zu essen!« Die Wahrheit aber ist, dass Rolf Joseph zeitlebens fast nie mehr ohne Angst in einem Lokal essen konnte. Das konnten die Schüler des Gymnasiums zum Grauen Kloster nicht wissen, denn er er wollte sie damit nicht belasten.

Wer es weiß, ist Uschi Sikora, seine Witwe. Bereits in erster Ehe mit einem Schoa-Überlebenden verheiratet, verstand sie es, seine Angstattacken zu ertragen, wenn er sich in der Öffentlichkeit beobachtet und verfolgt fühlte. Dennoch war es auch belastend für die Ehepartnerin, wenn er sie in Lokalen bat, leise zu sprechen oder zu Hause während des Tages die Gardinen zu schließen. Auch die traumatischen Folgen, unter denen die einstmals Verfolgten bis an ihr Lebensende litten, gehören zur Geschichte der Schoa. Rolf Joseph wurde von diesem Leiden am 29. November vor fünf Jahren erlöst.

synagoge Sicherheit, ja sogar eine gewisse Unbekümmertheit, fand er, der nicht sonderlich religiös erzogen worden war, in all den Jahren in seiner Synagoge. In der Charlottenburger Pestalozzistraße hatte er viele Freunde, und in den letzten Jahren haben sie für ihn einen Fahrdienst organisiert.

Denn selbst als Dialysepatient ließ es sich Rolf Joseph nicht nehmen, den Schabbat und die Feiertage in der jüdischen Gemeinschaft zu begehen und, soweit es seine Kraft erlaubte, die Geschichte seiner Jugend an Berliner Schulen zu erzählen.