Wo Münchens jüdisches Herz heute schlägt, liegt für Einheimische wie Besucher auf der Hand: Das jüdische Zentrum am St.-Jakobs-Platz mit der Hauptsynagoge »Ohel Jakob«, dem Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde und dem städtischen Jüdischen Museum ist heute ein Wahrzeichen der Landeshauptstadt.

Kaum vorstellbar wirkt deshalb, dass das Areal früher keine direkte Verbindung zur jüdischen Gemeinschaft hatte. Über Jahrhunderte war der Vorplatz des Angerklosters ein innerstädtischer Platz fast ohne jüdischen Bezug. Fast – denn in seiner Umgebung hatten vor 1933, wie überall in der Stadt, viele jüdische Münchner ihren Wohnsitz. Die Wege ihres Alltags führten sie auch über das Areal des heutigen Jakobsplatzes.

wohnorte Um an die ehemaligen jüdischen Einwohner zu erinnern, die in der NS-Zeit verfolgt, entrechtet und in vielen Fällen auch ermordet wurden, installiert die Landeshauptstadt München seit Juli 2018 Erinnerungszeichen, Stelen vor oder Plaketten an Häusern. Darauf sind die Lebensdaten, Fotos und biografischen Informationen jüdischer Menschen verzeichnet. Direkt an ihren früheren Wohnorten werden diese ehemaligen Einwohner so wieder zu einem sichtbaren Teil Münchens.

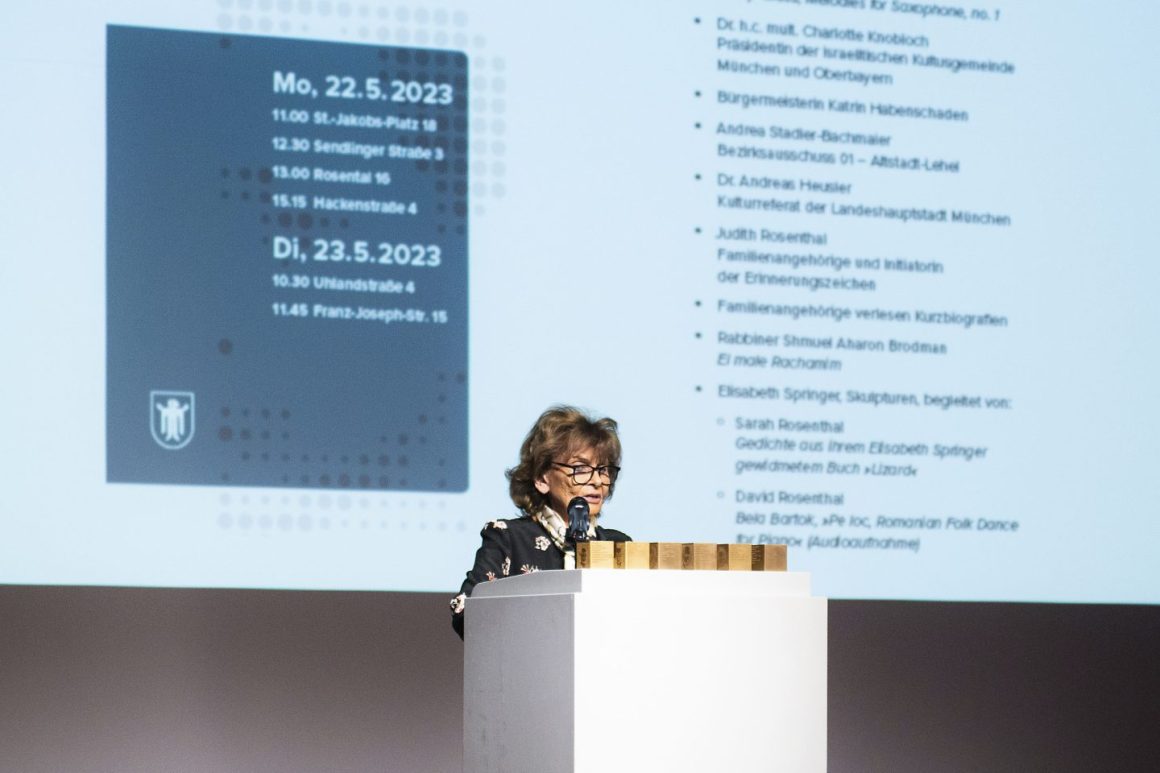

Mehr als 170 solcher Erinnerungszeichen sind in den vergangenen fünf Jahren bereits übergeben worden. Einen Termin wie den am Montag vergangener Woche hatte es aber bislang noch nicht gegeben: In einer zentralen Gedenkfeier im Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde wurde ein ganzes Dutzend neuer Erinnerungszeichen vorgestellt, die an diesem sowie am nächsten Tag an Adressen in der unmittelbaren Umgebung angebracht wurden. Die Stadt erinnerte damit an Mitglieder einer Familie: Dorline, Elisabeth, Max und Arnold Springer, an Emma und Jakob Springer, Rosa und Emanuel Reis, Hermine, Jakob und Alfred Jakob Maier sowie an Joseph Weiss, die alle im Holocaust ermordet wurden.

Um ihr Andenken zu bewahren, kam die Zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, Katrin Habenschaden, ebenso in den Hubert-Burda-Saal wie der Münchner Kulturreferent Anton Biebl; außerdem waren Vertreter des Bezirksausschusses Altstadt-Lehel und des Instituts für Stadtgeschichte und Erinnerungskultur anwesend. Vor allem aber waren zahlreiche Angehörige der Ermordeten aus den Vereinigten Staaten angereist.

NACHFAHREN Diese Gäste begrüßte Charlotte Knobloch in ihrer Funktion als Präsidentin der Kultusgemeinde besonders herzlich. Die gebürtige Münchnerin betonte, es sei auch für die IKG stets aufs Neue außergewöhnlich, wenn Nachfahren ehemaliger Münchner in der Stadt ihrer Vorfahren zu Gast seien.

Diese Stadt sei heute freilich eine andere als im frühen 20. Jahrhundert. Vor 1933 sei München ein Ort gewesen, »dessen jüdische Gemeinschaft wie überall in Deutschland auf Jahrhunderte an Tradition zurückblicken konnte«, so Knobloch. »Es war ein Ort, an dem jüdische Menschen zu Hause waren, sich zu Hause fühlten.« Dieses München sei in den Folgejahren zerstört worden. Nicht durch Bomben, sondern durch Hass und Missgunst und als Folge »der großen, allumfassenden Teilnahmslosigkeit der Menschen«, wie Charlotte Knobloch ausführte: »Freunde, Nachbarn und Geschäftspartner, auf die man sich früher hatte verlassen können, wurden fast über Nacht zu Fremden. Und aus jüdischen Menschen, die Teil dieser Stadt waren, wurden ebenso schnell Ausgestoßene.«

Knobloch machte deutlich, an die Zeit vor Beginn der NS-Herrschaft könne das München der Jetztzeit zwar nicht mehr anknüpfen, aber auch das München der NS-Zeit sei eben längst Geschichte: »Die ›Hauptstadt der Bewegung‹ gibt es nicht mehr.« Das heutige München sei »eine Stadt, die ihre Vergangenheit kennt«, wofür die Präsidentin der IKG insbesondere Bürgermeisterin Habenschaden als Vertreterin der Stadtspitze herzlich dankte.

Mehr als 170 Erinnerungszeichen sind bereits der Öffentlichkeit übergeben worden.

Die Bürgermeisterin unterstrich ihrerseits, dass diese Erinnerung für die Stadt ein zentrales Anliegen sei. Das gelte gerade auch für die zwölf Münchner, derer an diesem Tag gedacht wurde und von denen zum Teil nicht einmal Ort und Datum des Todes bekannt seien: »Ihre Namen auszusprechen, bedeutet, an sie zu erinnern.« In Zeiten rechtsextremer Angriffe auf freiheitliche Grundwerte und ungenierter rassistischer und antisemitischer Hassreden sei »das bürgerschaftliche Engagement gegen das Vergessen und für das Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wichtiger denn je«.

RECHERCHE Als Nachfahrin der Ermordeten sprach Judith Rosenthal. Ihr Antrag auf Errichtung von Erinnerungszeichen hatte die weitreichende Recherche angestoßen, die in der großen Übergabezeremonie dieses Tages mündete. Dafür dankte Rosenthal der Landeshauptstadt und der Kultusgemeinde: Mit Errichtung der neuen Erinnerungszeichen und deren öffentlicher Übergabe bleibe die Zeit zwischen 1933 und 1945 im Gedächtnis der Menschen. »Das ist für unser aller Zusammenleben in der Gegenwart und der Zukunft wichtig und gut. Es verbindet und vereint uns.« Weitere Mitglieder der Familie erinnerten in kurzen biografischen Ausschnitten an das Leben ihrer ermordeten Vorfahren.

Auszüge dieser Biografien werden nun an den ehemaligen Wohnadressen in der Hackenstraße und im Rosental, in der Sendlinger, Franz-Joseph- und Uhlandstraße für die Münchner nachzulesen sein. Damit werden nun, in den Worten von IKG-Präsidentin Knobloch, »weitere Orte in dieser Stadt zu Erinnerungsorten«.