Der beschaulich, fast dörflich anmutende Platz verrät zunächst nicht viel von seiner jüdischen Geschichte. Von einem Bunker, einer alten Scheune sowie unscheinbaren Wohn- und Geschäftsgebäuden eingerahmt, wird er von den meisten Passanten zügig durchschritten. Nur wenige nutzen die dort stehenden Parkbänke zum Verweilen.

Der Ettinghausen-Platz liegt im Frankfurter Stadtteil Höchst, in direkter Nachbarschaft zum Markt. Er ist nach einer der ältesten und renommiertesten vor der Schoa in Höchst ansässigen jüdischen Familien benannt. Sieht man sich genauer auf dem Platz um, häufen sich die historischen Hinweise. »An dieser Stelle stand die 1905 von der Höchster Jüdischen Gemeinde errichtete Synagoge«, liest man beispielsweise auf einer am Bunker angebrachten Gedenktafel.

Ferngläser Dann fallen zwei auf dem Platz aufgestellte, mit einem kleinen Podest versehene Ferngläser auf. Der Blick hinein sorgt für einen Aha-Effekt. Sie zeigen eine digitale 3D-Rekonstruktion der letzten Höchster Synagoge, die am 10. November 1938 in Brand gesteckt und wenig später abgerissen wurde.

Das erste Fernglas gewährt einen Einblick in den schlichten Innenraum des Gotteshauses. Die Rekonstruktion wurde maßgeblich anhand von Zeitzeugenerinnerungen erstellt. Die zweite Vergrößerung zeigt eine Außenansicht der von zwei Zwiebeltürmen flankierten Synagoge.

»Sie dürfte diese Farbe gehabt haben«, sagt Wolfgang Metternich und zeigt auf ein benachbartes Wohnhaus aus hellem Klinker. Der 70-jährige Historiker und Publizist forscht seit Jahrzehnten zur Geschichte des im Westen gelegenen Frankfurter Stadtteils. Bis 1928 war Höchst eigenständig. Bekannt wurde es als Sitz des Chemie- und Pharmakonzerns Hoechst AG. »Ich kümmere mich um ganz Höchst«, betont Metternich.

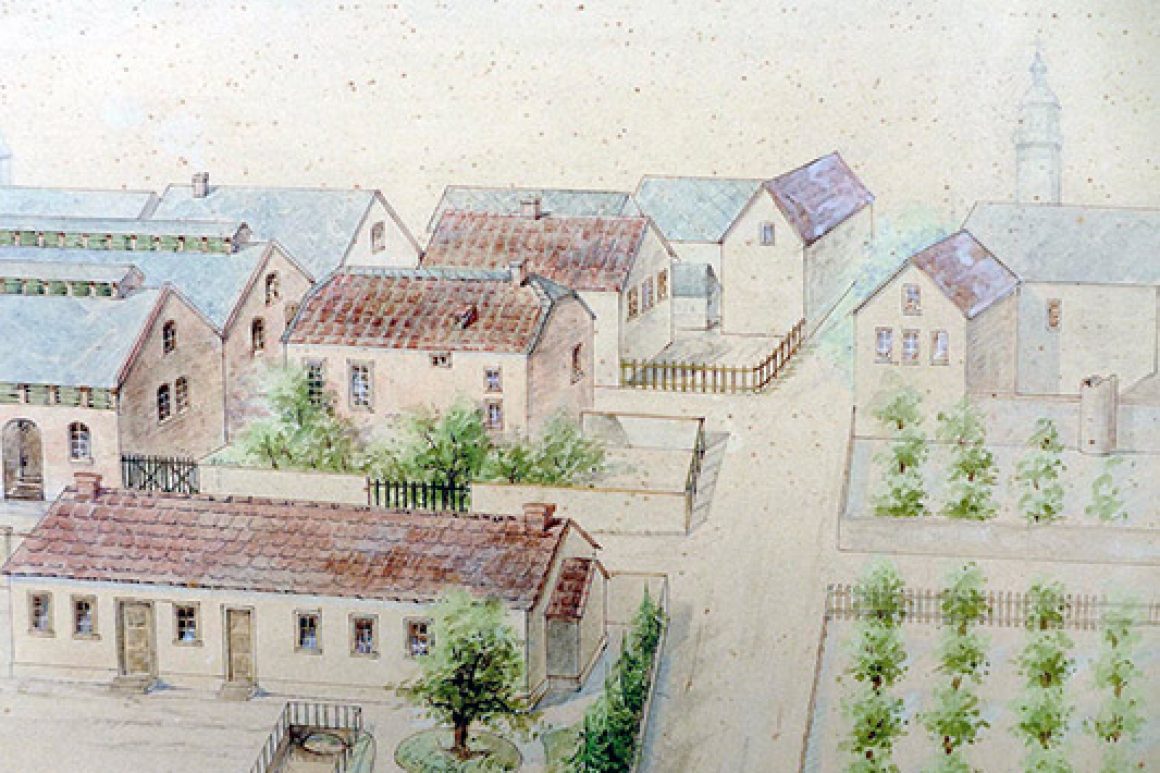

Entdeckung Im Zuge seiner Forschung ist ihm nun wohl eine bedeutende Entdeckung gelungen. Metternich hat den Standort der 1816 errichteten, zweiten Höchster Synagoge ausfindig gemacht. Bislang galt sie als verschollen. Auch sind keine Bauakten mehr aus dieser Zeit erhalten. In den historischen Beständen des Höchster Geschichtsvereins fand sich indes eine um 1878 entstandene Gouache, auf der die Synagoge mutmaßlich zu sehen ist.

Das Bild zeigt einen äußerst schlichten Bau, der sich kaum von den umliegenden Häusern abhebt. Es soll belegen: Die zweite Höchster Synagoge stand ebenfalls auf dem heutigen Ettinghausen-Platz. »Es ist alles noch im Boden drin«, sagt Metternich und zeigt auf den gepflasterten Platz. Das Gelände gehörte früher der Jüdischen Gemeinde. »30 Zentimeter unter dem Pflaster geht es los«, fügt er hinzu.

Die erste Höchster Synagoge, das sogenannte Judenhauß, sei 1778 erstmals erwähnt worden, berichtet Metternich. Sie stand noch an einem anderen Ort. Auch müsse man davon ausgehen, dass sich damals noch kein Minjan zusammenfand. Nur wenige jüdische Familien lebten im späten 18. Jahrhundert in Höchst. »Spätestens nach 1803, als Höchst Teil des Herzogtums Nassau wurde und die Judenbefreiung kam, dürfte sich das geändert haben«, sagt Metternich.

Mikwe Um 1805 sei auf dem Platz eine Mikwe errichtet worden, erzählt er. Damals stand dort noch ein alter Wehrturm. Dieser sei 1816 bis auf die Grundmauern abgerissen und mit der Synagoge überbaut worden. Etwa sechs bis sieben Meter hoch sei der Bau gewesen, erklärt Metternich. Die Synagoge habe auch eine Empore gehabt. »Es war Platz für die Leute«, fasst er zusammen.

Im 19. Jahrhundert wuchs die Gemeinde rasant. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Höchst eine aufstrebende Industriestadt, mehr als 100 Juden lebten dort bereits. Ein Neubau der Synagoge wurde notwendig und auch möglich. Die religiöse Ausrichtung der Synagogengemeinde schätzt Metternich als »überwiegend liberal« ein. Die Nationalsozialisten zerstörten die Höchster Gemeinde. Zu einem 1922 in Höchst geborenen Juden habe er regelmäßig Kontakt gehabt, berichtet der Historiker. Otto Schiff heißt er und lebt in Kalifornien. Heute gibt es in Höchst keine eigenständige jüdische Gemeinde mehr.

Nun schildert Wolfgang Metternich, welche Baurelikte sich unter dem Pflaster des Ettinghausen-Platzes befinden könnten. Zum einen könnte man dort die Fundamente des 1432 erbauten, 1816 abgerissenen Wehrturms entdecken, auch die Mikwe sei sicherlich dort zu finden. Hinzu kommen Überreste von zwei der drei Höchster Synagogen. »Es lohnt sich, hier zu graben«, sagt er.

gutachten Im Auftrag des Frankfurter Kulturamts hat Metternich ein Gutachten über die möglichen archäologischen Funde erstellt. Ein grundlegendes Interesse seitens der Stadt sei offensichtlich da, stellt er fest. Allerdings habe er seit der Abgabe des Gutachtens im Januar dieses Jahres nichts mehr vom Kulturamt gehört.

Metternich regt an, den Platz neu zu gestalten, sodass die Fundamente der beiden Synagogen zumindest sichtbar würden. Denn für einen solchen Ort sei der jetzige Zustand »ein bisschen unwürdig«. »Da sollte man mehr machen«, fordert Metternich.

Derweil passiert eine Mutter mit ihrer jungen Tochter den Ettinghausen-Platz. Das Mädchen erklimmt eines der Podeste, schaut neugierig durch das Fernglas. Es wird sich zeigen, ob sie bald mehr von der jüdischen Geschichte ihres Stadtteils sehen und über sie erfahren kann.