Herr Sheffer, in Kürze entscheidet eine Jury, nach welchem Entwurf die Hamburger Synagoge am Bornplatz wiederaufgebaut werden soll. Wie viele Pläne stehen zur Auswahl?

An dem Wettbewerb haben mehr als 50 Architektenbüros aus dem In- und Ausland teilgenommen, 25 davon wurden in eine engere Auswahl gezogen, kurz vor der Entscheidung Mitte September sind es weniger als zehn.

Wer gehört der Jury an?

Es sind rund 25 Persönlichkeiten, mehrheitlich Architekten aus dem deutschsprachigen Raum, davon sind die meisten nichtjüdisch. Dazu kommen der Oberbaudirektor der Stadt Hamburg, Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin, der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Vor allem vertreten auch Philipp Stricharz und weitere Mitglieder der Jüdischen Gemeinde und der Stiftung Bornplatzsynagoge die Interessen der Jüdinnen und Juden.

Welche Herausforderungen müssen die Entwürfe erfüllen?

Aufgabe ist es, nicht nur eine Synagoge zu bauen. Für die jüdische Zukunft gilt es, drei Baukörper zu entwerfen, die getrennt miteinander verbunden sein müssen. Zum einen geht es um den Anbau an die Talmud-Tora-Schule, dann um eine Rekonstruktion der von den Nazis zerstörten Bornplatzsynagoge und schließlich um den Bau der liberalen Synagoge mit einem Besucherzentrum auf dem Bornplatz.

Ist dieser Ansatz einzigartig?

Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, in denen traditionelles Judentum und liberales Judentum miteinander und nebeneinander funktionieren. Wir Jüdinnen und Juden brauchen uns, anstatt Trennung und Konflikte müssen wir Gemeinsamkeiten fördern. Es geht um eine Vielfalt in der Einheit. Das ist eine Stärke der jüdischen Gemeinden in der Hansestadt. Schließlich geht es darum, dass wir als Einheitsgemeinde funktionieren. Das Besondere an diesem Projekt ist also: Wir wollen an einem Platz getrennt vereint sein.

Wie kann das bei den drei Baukörpern gelingen?

Sie können beispielsweise versuchen, Baukörper zu entwerfen, die miteinander in irgendeiner Form kommunizieren. Sei es durch die Materialität wie Ziegelsteine und Holzflächen, sei es durch die Gestalt der Architektur. Hier sind die Architekten gefordert.

Es geht auch um den Wiederaufbau der alten Synagoge. Man spricht von einer kritischen Rekonstruktion. Weshalb?

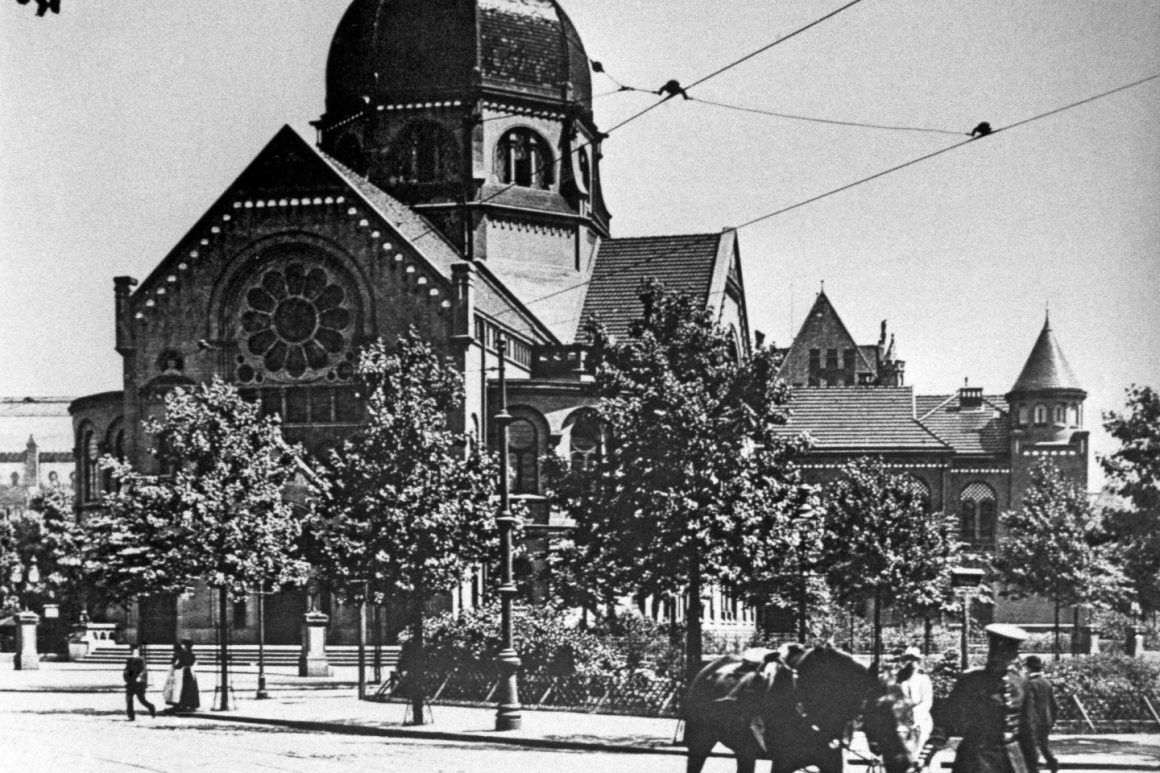

Tatsächlich tue ich mich schwer mit diesen Begriffen. Für mich und viele andere ist die Frage der Architektur weniger eine Geschmackssache, sondern eine Frage der emotionalen Verbindung zu unseren Vorfahren, die 1906 bei der Eröffnung der Synagoge dabei waren. Das heißt, diese Brücke zur Vergangenheit und zu unseren ermordeten Vorfahren mit dem Wiederaufbau der Synagoge ist für uns identitätsstiftend. Die Eröffnung der Bornplatzsynagoge damals war ein Zeichen dafür, dass jüdisches Leben in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Diesen Wunsch haben wir heute auch.

Was sollte das Gebäude in jedem Fall beherbergen?

Da ist auf der einen Seite eine Synagoge für das traditionelle Judentum mit rund 500 bis 600 Sitzplätzen. Der liberale Teil wird rund 150 bis 200 Plätze benötigen. Dann brauchen wir einen Ort zum Feiern, eine Mikwe, Begegnungs- und Seminarräume und eine koschere Küche. Wir planen ein angeschlossenes Café – ein Angebot an den Stadtteil.

Wann entscheidet die Jury über die Entwürfe und kürt den Sieger?

Das Gremium tagt am 17. und 18. September, und sofern es keine kontroverse Diskussion gibt, steht der Siegerentwurf am 18. September fest.

Wann könnten die Bauarbeiten beginnen?

Wegen der überbordenden Bürokratie wird es aus meiner Sicht unerträglich lange dauern. Was die Nazis geschafft haben, in wenigen Wochen zu zerstören, dazu braucht jetzt das Nachkriegs-Deutschland wohl fast 100 Jahre, um es wiederaufzubauen. Mit dem Abschluss des Architekturwettbewerbs haben wir ja noch gar nichts. Nicht einmal einen Bauantrag. Der Job der Stiftung muss auch darin liegen, auf die Tube zu drücken und Tempo zu machen. Ich hörte, dass es für abgabefertige Bauanträge bis zu zwei Jahre dauern kann, anschließend muss eine öffentliche Ausschreibung für die tatsächlichen Baumaßnahmen stattfinden, und dann kommt der Bau selbst. Wir reden über einen Zeitraum, der viel zu lange dauert.

Was wäre denn ein realistisches Datum?

Jeder Tag ist ein Tag zu viel. Jeder Tag, an dem ein Zeitzeuge stirbt, der den Wiederaufbau hätte miterleben können, ist ein Tag zu viel. Jeder Tag, an dem kein Bildungsangebot möglich ist, so wie wir es mit diesem Projekt planen, ist ein Tag zu viel – gerade in diesen Zeiten des Antisemitismus.

Steht die Finanzierung auf sicheren Füßen?

Es handelt sich um eine Co-Finanzierung von Bund und Land Hamburg. Ursprünglich wurden insgesamt 130 Millionen Euro beantragt, davon gibt Hamburg 65 Millionen Euro. Man muss von vornherein einkalkulieren, dass es zahlreiche Kostentreiber gibt. Dazu gehören die vielen Vorschriften, die sich aus der Verwendung öffentlicher Gelder ergeben. Diese zusätzlichen Kosten als Erfüllung behördlicher Auflagen schaffen aber noch keinen Synagogenraum oder eine koschere Küche. Ein anderer Kostentreiber sind die gestiegenen Ausgaben für die Sicherheit seit dem 7. Oktober 2023. Deswegen sind Prognosen zu den Gesamtkosten schwierig.

Die Sicherheitsanforderungen sind in den vergangenen Jahren gestiegen.

Der Vorstand der Gemeinde, der Senat der Hansestadt und die Stiftung Bornplatzsynagoge wollen eine Zukunft schaffen, in der jüdisches Leben nicht hinter Zäunen stattfindet. Wir sind dankbar für die Referenz jenes Modells, das in München für die Synagoge angewendet wird. Das bedeutet: Sicherheit für die Menschen zu gewährleisten, aber ohne Zäune.

Welche Gegenstände und Teile aus der alten Synagoge werden integriert?

Das Archäologische Museum Hamburg hat Grabungen auf dem Gelände vorgenommen. Ziel ist es, die noch im Boden befindlichen Überreste des Fundaments der Bornplatzsynagoge zu nutzen. Zudem wurden Tausende von Scherben aus der Pogromnacht, Fenster, Türen, Besteck und Teller gefunden. Bereits in einer Tiefe von nur 30 Zentimetern wurde das ehemalige jüdische Leben entdeckt.

Wie sollen diese Gegenstände nun präsentiert werden?

Wir werden die Funde in Vitrinen auf dem Bornplatz sichtbar und vor allem mit digitalen Möglichkeiten auf ganz besondere Weise erlebbar machen. Die Besucher werden mit ihrem Handy ein Fundstück auswählen können, zum Beispiel eine Scherbe. Diese wird sich dann auf dem Handy in ein Fenster verwanden, und das Fenster gehört zu einer Wand. Und diese Wand gehört einem Gebäude, und dieses Gebäude hat eine Geschichte. So können die Besucher die zerstörte Bornplatzsynagoge mit »Augmented Reality« erleben.

Was treibt Sie persönlich an?

Der Wiederaufbau der zerstörten Bornplatzsynagoge und die Rückgabe des von den Nazis gestohlenen Geländes ist die Korrektur einer Ungerechtigkeit. Der Vorstand und der Beirat der Gemeinde und der Stiftung wollen nichts weniger, als einen Ort der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schaffen. Für mich persönlich gibt es keine großartigere Aufgabe. Ich will jede Hamburgerin und jeden Hamburger für den Wiederaufbau begeistern!

Mit dem Vorsitzenden des Vereins Bornplatzsynagoge sprach Edgar S. Hasse.