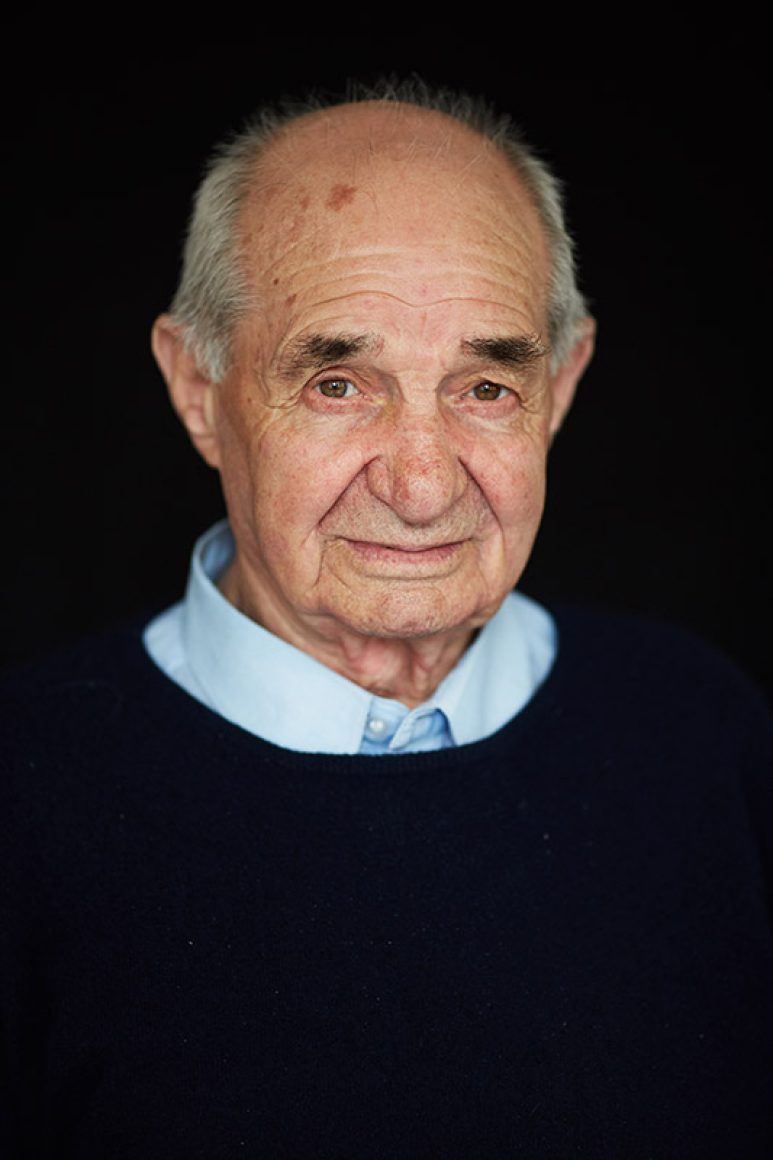

Semjon Kleyman nimmt an einem der feierlich gedeckten Tische Platz. Er ist an diesem Nachmittag schon vor allen anderen da, denn er will keinen Augenblick verpassen. Die Treffen des Klubs der Kriegsveteranen zweimal im Monat bedeuten ihm viel. Seit dessen Gründung vor rund 20 Jahren ist Kleyman Mitglied.

Denn er hat, so wie die meisten anderen hier, im Großen Vaterländischen Krieg gegen die Nazis gekämpft. Die Veteranen der Roten Armee treffen sich regelmäßig zu Kaffee und Kuchen, Vorträgen und Konzerten, vor allem aber zum Reden. Denn das Bedürfnis, über das Erlebte an der Front zu sprechen und Erinnerungen auszutauschen, ist auch 70 Jahre nach dem Sieg über Nazideutschland groß.

Semjon Kleyman prüft das Mikrofon, rückt die Kuchenteller zurecht, begrüßt vertraute Gesichter. Allmählich füllt sich der Klubraum neben der Bibliothek im Jüdischen Gemeindehaus. Doch von Mal zu Mal werden es weniger Leute. »Als ich vor zwölf Jahren zum ersten Mal hierherkam, waren wir noch 120, inzwischen leben nur noch rund 30 Veteranen«, beklagt Roman Burdeynik. Wie Semjon Kleyman verpasst er daher kein einziges Treffen. Jedes könnte das letzte sein. Besonders, seitdem er vor fünf Jahren Pjotr Gejnisman wiedertraf.

Wiedergefunden Per Zufall entdeckten sie bei einem Gespräch auf dem Nachhauseweg, dass sie als Kinder im gleichen Ghetto überlebt hatten: Beide teilen die gleichen Erinnerungen. Seitdem sind sie unzertrennlich. Pjotr Gejnisman ist knapp zwei Jahre älter als Burdeynik. Er erinnert sich genau an dessen Mutter, Schwester und Cousinen. »Die Deutschen hatten uns ins Ghetto Peschana bei Odessa eingepfercht. Dort lebten wir drei Jahre lang auf engstem Raum zusammen. So etwas vergisst man sein Leben lang nicht«, erzählt der 83-Jährige. Wie Burdeynik zog er nach Kriegsende nach Odessa und arbeitete dort als Bauingenieur. Sie lebten nur wenige Straßen voneinander entfernt, ohne sich je wieder über den Weg zu laufen – bis jetzt, als ehemalige Kontingentflüchtlinge in Berlin.

Für Roman Burdeynik ist die Freundschaft mit Pjotr Gejnisman ein Geschenk – so wie die Begegnung mit Efim Belostotzki. »Er hat uns befreit«, erklärt Burdeynik dankbar und klopft seinem Sitznachbarn stolz auf die Schulter. Efim Belostotzki lächelt bescheiden. »Ich habe einfach mein Land verteidigt«, sagt der ehemalige Pilot schlicht.

Der 89-Jährige wurde in Kirovograd in der Südukraine geboren und wuchs in Moskau und Dnepropetrowsk auf. 1943 wurde die Familie nach Magnitogorsk evakuiert, sein fünf Jahre älterer Bruder fiel noch im selben Jahr an der Front. Da war Efim gerade einmal 17 Jahre alt. Vor fünf Jahren machte er die Stelle zwischen Moskau und St. Petersburg ausfindig, wo sein Bruder seine letzte Ruhestätte fand. »Jetzt habe ich einen Ort, wo ich hinfahren und trauern kann«, sagt Belostotzki. Als 17-Jähriger besuchte er einen Schnellkurs der Roten Armee. Danach ging es direkt an die Front. Erste und Zweite Ukrainische Front, Erste Weißrussische Front. Belostotzkis Einheit kämpfte überall dort, wohin das Oberkommando sie schickte.

Frieden Dass der Krieg vorbei war, erfuhren er und seine Kameraden schon am 2. Mai. Zu diesem Zeitpunkt stand seine Einheit vor den Toren Berlins. »An den 9. Mai erinnere ich mich genau«, sagt der 89-Jährige. »Denn es war der erste Tag des Friedens. Was für eine Erleichterung! Wir waren noch so jung und hatten schon so viel Leid gesehen«, beschreibt Belostotzki seine Gefühle am Tag des Sieges. Dass er Jude war, habe in der Armee nie eine Rolle gespielt. »Alle haben nebeneinander gekämpft. Antisemitismus? Gab es nicht. Wir haben alle zusammengehalten.«

Diese Erfahrung teilt auch Genja Schmuschkevitch. Vier Jahre lang kämpfte sie in der Litauischen Schützendivision gegen die Nazis. Männer und Frauen, Juden, Russen, Kasachen, Armenier, Seite an Seite. Ihren Mann hat sie an der Front kennengelernt. Mit ihm war sie bis zu seinem Tod 1976 zusammen. Stolz erzählt Genja von ihren drei Kindern, fünf Enkelkindern und drei Urenkeln. »So viele Menschen sind gestorben. Verwandte, Freunde, Kameraden. Da wollte ich auf jeden Fall viele Kinder haben«, sagt Genja. Das Kriegsende erlebte die Sanitätsunteroffizierin in Lettland, wo sie in den letzten Kriegstagen verletzt wurde.

Als Hitler im Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, war Genja Schmuschkevitch 16 Jahre alt. Wie so viele ihrer Altersgenossen hat sie im Krieg ihre Kindheit verloren. »Wir hatten damals keine Wahl. Als ich zur Armee ging, war ich noch ein Kind, aber ich fühlte mich erwachsen«, sagt die ehemalige Rotarmistin rückblickend. Denn auf der Flucht aus ihrer Heimatstadt Wilna hatte sie schon das ganze Grauen des Krieges erlebt.

Orden Während Genja erzählt, wechselt sie vom Russischen ins Jiddische. Es ist ihre Muttersprache. Auch jetzt, mit 90 Jahren, sind die Bilder aus Jugendtagen präsent. »Als ich 15 Jahre alt war, nannten die Leute mich ›Rebbezin von Vilna‹. Wer weiß, welchen Weg ich gegangen wäre. Doch dann kam der Krieg.« Mit zitternden Händen holt Genja eine Handvoll Orden aus ihrer Tasche. Sowjetische, russische, israelische Auszeichnungen für ihre Verdienste im Großen Vaterländischen Krieg. Zum 50., 60. und, ganz frisch, verliehen durch die russische Botschaft, zum 70. Jahrestag des Sieges.

Genjas ganze Familie wurde in Konzentrationslagern ermordet, nachdem die Nazis das Ghetto Wilna auflösten – Eltern, drei Schwestern, 200 Verwandte. Genja überlebte als Einzige die Schoa – in den Reihen der Roten Armee. Im Januar feierte sie ihren 90. Geburtstag. Ihr Leben sei erfüllt, sagt sie. Morgens nach dem Aufwachen hört sie am liebsten Lieder von damals. An ihre Liebsten, die sie in der Schoa verlor, denkt sie jeden Tag.

Verluste Auch Semjon Kleyman verlor fast seine gesamte Familie in der Schoa. Vom Kriegsende erfuhr der Obersergeant im österreichischen Mistelbach. Wenige Tage später wurde er 19 Jahre alt. Große Freude habe er empfunden, aber auch großen Schmerz. Daran hat sich bis heute nichts geändert. »1943 fielen wir in die Hände der Deutschen, meine Mutter, zwei Schwestern, deren kleine Kinder und ich«, erzählt Kleyman.

Seine drei Brüder hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ihr Leben an der Front verloren. »Alle wurden ermordet. Ich selbst wurde wie durch ein Wunder gerettet, ich weiß selbst nicht wie«, erinnert sich Semjon, als hätte er all das erst gestern erlebt – die Flucht im Juli 1943 vor den deutschen Bomben aus seinem ukrainischen Heimatdorf Shatava nach Charkov, die Hitze, die Nazis mit ihren Hunden, die Plakate, sich »zwecks Umsiedlung« am Bahnhof einzufinden, seine Mutter, die ihn nach Brot für die Fahrt losschickte, die leere Wohnung bei seiner Rückkehr.

»Die Deutschen hatten Adresslisten von uns allen, sehr akkurat. Als ich zurückkam mit dem Brot, hatten sie meine Familie bereits abgeholt. Die ukrainische Hausmeisterin hatte mich nicht verraten. ›Lauf‹, sagte sie zu mir. ›Sie suchen dich.‹ Doch wo sollte ich hin?«

Sieg Er schlug sich zur Roten Armee durch, kämpfte in Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Österreich und der Tschechoslowakei. Immer wieder erzählt er seinen beiden Töchtern, den drei Enkeln und zwei Urenkeln von seiner Kindheit, den Kriegserlebnissen und seinen Eltern, die er täglich vermisst. Jede seiner Erzählungen endet mit dem Satz: »Am Ende haben wir gesiegt.«