An den Hohen Feiertagen sind auch geübte Beterinnen und Beter nicht immer in der Lage, den Gebeten zu folgen. Dabei ist es hilfreich, wenn in der Synagoge die gleichen Machsorim, also Gebetbücher für die Hohen Feiertage, verwendet werden. Joshua Frank, der bei Chabad in Berlin betet, beobachtete, dass dies in seiner Synagoge nicht der Fall ist.

Er spürte, dass die Blätterei in den Machsorim die Beter in der Synagoge ablenkte. Einige hatten hebräisch-englische oder hebräisch-russische Machsorim dabei, andere brachten Machsorim mit einer deutschen Übersetzung mit. Diese waren jedoch für einen anderen Ritus gedacht.

tradition Chabad folgt einem eigenen Nussach, dem »Nussach Ari«, der Tradition des Arizal. Gemeint ist Rabbiner Yitzchak Luria, ein Kabbalist, der im 16. Jahrhundert in Safed gelebt hat. Er schuf keinen Siddur, doch der erste Rabbiner von Chabad Lubawitsch, Rabbiner Schneur Zalman aus Liadi, genannt der »Alte Rebbe«, stellte das überlieferte Material, angelehnt an den sefardischen Ritus, zusammen.

Wie andere chassidische Formen des Ritus ist es eine Synthese aus aschkenasischem und sefardischem Ritus.

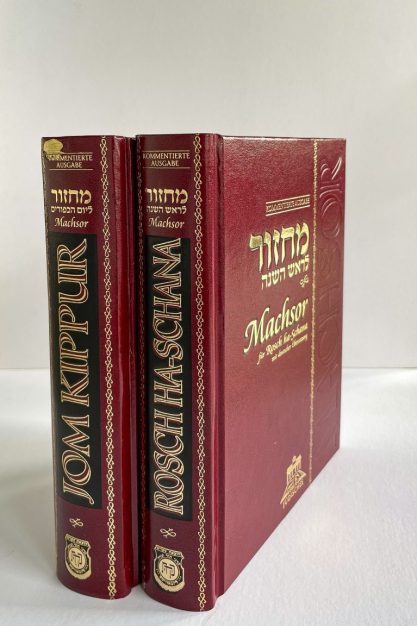

Frank hatte verstanden, dass es einfacher ist, wenn man in der Synagoge nur einmal eine Seitenzahl ansagen oder zeigen muss und alle Bücher den gleichen Text zeigen. Also machte er sich an die Arbeit und erfasste zunächst den hebräischen Originaltext, dann eine Übersetzung und eine Transliteration aller Gebete von Rosch Haschana und Jom Kippur.

Die Übersetzung des Siddurs, angefertigt von Mirjam Magall, bildete die Grundlage. Frank nennt das Werk einen »Machsor für unsere Generation« und meint damit, dass nicht von allen Jüdinnen und Juden erwartet werden kann, dass sie dem Gebet ohne Hilfe folgen. Deshalb sei die Transliteration wichtig.

Diese Aufgabe stellte Joshua Frank vor eine außerordentliche Herausforderung: Sowohl der hebräische Originaltext als auch die Übersetzungen und die Transliteration sollten, in Bezug auf die englischen und russischen Ausgaben, mit den gleichen Seitenzahlen erscheinen. Der Spielraum war dadurch sehr eingeschränkt. Zudem sollten Transliteration und Übersetzung »gleichwertig« untergebracht werden.

Leserichtung Die getroffene Entscheidung ist mutig: Die Machsorim haben keine »falsche« Seite. Schlägt man sie von links nach rechts auf, also wie ein deutschsprachiges Buch, dann hat man die Übersetzung vor sich. Öffnet man sie, wie man ein hebräisches Buch üblicherweise aufschlägt, von links nach rechts, dann findet man den hebräischen Text auf der rechten Seite, und die Transliteration begleitet den Text auf der gegenüberliegenden Seite.

Beide Leserichtungen haben die gleiche Seitenzahl.

So findet man die deutsche Übersetzung des Mussafgebets von Rosch Haschana auf Seite 180. Auch im hebräischen Teil findet man das Gebet auf Seite 180. Zwei Lesebändchen erleichtern es, die Orientierung zu behalten.

Mutig ist die Entscheidung, weil diskutiert werden wird, ob die Transliteration oder die Übersetzung dem hebräischen Text gegenübergestellt werden sollte. Hier wurde eine klare Entscheidung getroffen und nicht eine der beiden Varianten gekürzt oder schlecht lesbar untergebracht. Die Schrift ist deutlich zu lesen, und dennoch sind die Bücher nicht zu schwer und dick geraten. Sie liegen gut in der Hand und sind hochwertig verarbeitet.

Traditionen Ein gutes Vorbild für kommende Projekte? Das stimmt nur eingeschränkt, denn der Ritus von Chabad ist, verglichen mit dem aschkenasischen oder sefardischen, leicht zu verwenden. Sind in den aschkenasischen und sefardischen Machsorim möglichst viele unterschiedliche Gebete verschiedener lokaler Traditionen aufgenommen worden – die wiederum nicht von allen Betern überall verwendet werden –, müssen diese zuweilen übersprungen werden.

Bei Chabad wird gebetet, was gedruckt wurde. Das hat für die Beter den Charme, keine überlangen Gebete an den Hohen Feiertagen zu haben, birgt jedoch auch die Gefahr, dass lokale Traditionen einfach verschwinden, sollte dieser Ritus in einer Gemeinde neu zum Einsatz kommen.

Die Gestaltung wird vielleicht Denkanstöße veranlassen. Die Machsorim dokumentieren, dass im deutschsprachigen Judentum inhaltlich einiges passiert und auch die Notwendigkeit gesehen wird, neue Machsorim zu gestalten. Nicht der schlechteste Weg.

Die Machsorim sind erhältlich über den Verlag »Jüdisches« (www.juedisches.org) und kosten jeweils 25 €.