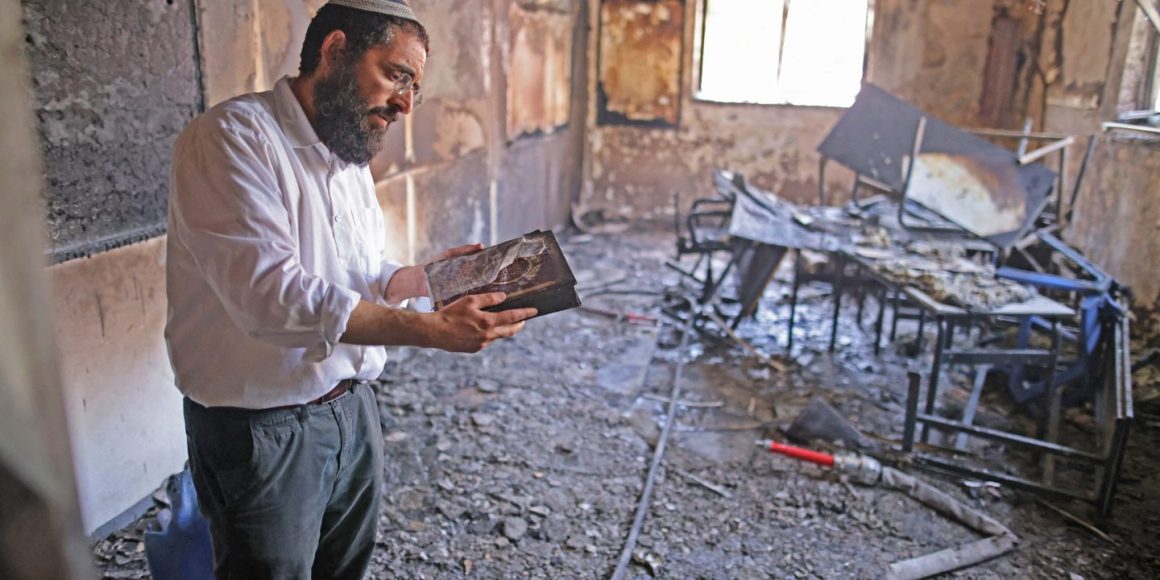

Die Hamas hat in den vergangenen elf Tagen Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Häuser wurden zerstört, Menschen in Israel getötet, unter ihnen ein fünfjähriges Kind. Die Aggression scheint niemals aufzuhören. Wie wird der Einzelne, dessen Familie unter den Opfern ist, mit den Konsequenzen fertig? Wurde das jüdische Volk geboren, um zu leiden?

MERON-BERG Seit der Tragödie am Meron-Berg mit 45 Todesopfern am vergangenen Lag-BaOmer-Fest schon stelle ich mir diese Frage: Wie können wir als religiöse Menschen einen Sinn im Leid finden? Warum ist es geschehen, wie wird man damit als Angehöriger fertig, und was kann die religiöse Gemeinschaft für die Zukunft daraus lernen?

Fragen und Schuldgefühle nach kleinen und großen Tragödien sind legitim. Sie müssen nicht immer destruktiver Natur sein. Man kann sie auch zum Positiven wenden. Es steht bereits im Talmud (Berachot 5a): Wenn das Elend uns überwältigt, müssen wir unsere Taten überprüfen. Wenn wir nichts Verwerfliches finden, können wir annehmen, dass wir unserer Verpflichtung, aus der Tora zu lernen, nicht genug nachgekommen sind.

Es kann aber sein, dass wir keine Erklärung für unser Leiden finden. Dann bleiben unsere Fragen unbeantwortet. Aber auch das ist Teil des Lebens.

Wir denken auch, dass Leiden von Sünde herrührt und zu Teschuwa (Umkehr) und Verbesserung führen kann. Wenn wir mit Schmerz konfrontiert werden, fragen wir uns: Warum trifft es mich, warum sollte überhaupt jemand von Schmerzen getroffen werden? Was ist der Sinn? Durch den Spiegel unseres eigenen Elends sind wir sensibilisiert für das Leid der Welt. Legitime und direkte Antworten bekommen wir meist nicht.

HIOB Hiob stellte viele Fragen. Hiob rang mit sich selbst, doch er stellte weiterhin viele Fragen. Endlich antwortete ihm G’tt. Hiob sprach gut. Auf jeden Fall besser als seine Freunde, die dachten, sie hätten Antworten auf alle Fragen (Hiob 42,7). Können wir gleichzeitig fragen und glauben? Sollten wir G’ttes Entscheidungen klaglos akzeptieren, ohne uns zu beschweren? Auch Aharon, der Hohepriester, schwieg, als er seine beiden Söhne verlor. Aharon blieb stumm. Hiob stellte weiterhin Fragen. Der Prophet Habakuk fragte nach einer Erklärung für das Leid, das überall um ihn herum war (1,2-3)

Im jüdischen Denken wurde das Paradoxon des guten Menschen, dem es schlecht ergeht, und dem schlechten Menschen, dem es gut geht, schon sehr früh erkannt. Ich muss zugeben, dass das Verhalten der irdischen Gesellschaft – ohne die Perspektive auf ein Endgericht über den Tod hinaus – einem kritischen Beobachter besonders ungerecht erscheint. Die moderne Geschichte zeigt nichts als Unrecht. Belohnung und Bestrafung können dieser Welt nicht gerecht werden.

Es ist wichtig zu betonen, dass Leid nicht immer als Strafe empfunden wird. Manchmal ist es auch eine Bestrafung aus Liebe, durch die ein überwiegend guter Mensch im Diesseits für seine kleinen Verfehlungen gesühnt wird, damit er völlig rein und geläutert ins Jenseits gehen kann.

LOHN Eine Belohnung in dieser Welt hat auch ihre Grenzen. Es mag sein, dass überwiegend schlechte Menschen für das wenige Gute, das sie getan haben, nur in dieser Welt belohnt werden, weil G’tt ihnen die viel größeren geistigen Freuden in der kommenden Welt verwehren will. Im biblischen Denken sind dieses Leben und das künftige Leben eins. Geduld und Überzeugung mildern die irdische Realität.

Das Judentum verherrlicht das Leiden nicht. In der Theologie des Leidens schreiben verschiedene Religionen den Heiligen eine gewisse Ekstase des Leidens zu, sie gehen auf in ihrem Leiden. Die Aufopferung für andere spielt dabei eine zentrale Rolle. Wenn man für den Glauben leidet, zeigt dies Mut und Aufopferung. Dies wird jedoch nicht verherrlicht. Obwohl sich Maimonides in seinen philosophischen Werken ausgiebig dem Prinzip von Bestrafung und Belohnung widmete, fällt auf, dass er sich nicht in ausufernden Fantasien über Höllenstrafen oder irdische Freuden im Jenseits mit einem übernatürlichen Harem schöner junger Mädchen verliert.

Im Judentum wurden Darstellungen von Strafe und Belohnung nicht weiter vertieft. Aus unserer Sicht ist die Belohnung die Nähe G’ttes. Aber das löst die Probleme dieser Welt nicht. Ist für uns Leiden der schnellste Weg zu G’tt, oder ist es große Freude, die uns G’tt am Nächsten bringt? Der Psalmist betont das Letztere.

Die Hintergründe himmlischer Entscheidungen bleiben für uns unergründlich.

Wie dem auch sei, die Hintergründe der himmlischen Entscheidungen, ob schwierig oder angenehm, bleiben für uns unergründlich. Die Reinheit unserer Motivation und religiösen Absicht – auch nach großen Katastrophen – bleibt zentral: »Seid nicht wie Diener, die G’tt mit der Absicht dienen, Lohn zu erhalten, sondern seid wie Diener, die G’tt umsonst dienen« (Pirkej Awot 1,3). Wie können wir mit dem Tod umgehen? Gibt es Hoffnungsperspektiven?

Doch es gibt Hoffnung für die Zukunft. Der Tod wird für immer verschwinden, und die Toten werden wieder leben. Woher kommt dieser Glaube an die Wiedergeburt? Psychologen wollen uns glauben machen, dass wir uns nicht mit dem Tod versöhnen wollen und dafür in einer zukünftigen Auferstehung Trost finden. Alles nur Illusion? Daran glaube ich nicht. In fast allen Kulturen lebt die Vorstellung vom Sieg des Todes. Es scheint eine menschliche Urerfahrung zu sein, die nach dem Sündenfall Adams fast durchgängig erhalten geblieben ist.

WÜNSCHE Ich glaube an die Schöpfung als geschlossenes System. G’tt schuf den Menschen mit materiellen und psychologischen Wünschen und Begierden. Wir sind hungrig und durstig, und es gibt Essen und Trinken, wir schätzen die Liebe, die wir in Partner- oder Freundschaft finden. Im Allgemeinen sehnen sich die Menschen nur nach Dingen, die für sie erreichbar sind, und nicht nach absurden Wünschen und Vorstellungen, die nicht real sind.

Jeder Mensch kennt die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Vielleicht beweist diese psychologische Tatsache, dass es in der Schöpfungsordnung eine Möglichkeit gibt, diese Sehnsucht zu stillen. Vielleicht ist das Gefühl, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, die Essenz der biblischen Botschaft von Hoffnung und Vertrauen. Die menschliche Psyche spiegelt lediglich die Geheimnisse der Tora wider, die der Talmud als den Bauplan der Welt bezeichnet.

TROST Einen Trost habe ich zumindest in der aktuellen politischen Lage: die Unterstützung der jüdischen Gemeinschaft durch die deutsche Regierung und viele solidarische Menschen in der Gesellschaft. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister sagte dazu: »Die Landeshauptstadt steht nicht nur ganz fest an der Seite unserer jüdischen Gemeinde, sondern ist auch unserer Partnerstadt Haifa in diesen Stunden der Angriffe auf den Staat Israel tief verbunden. Antisemitismus dulden wir in Düsseldorf nicht, dafür stehen wir aktiv ein.«

Und Meron? Sicherlich ist es wichtig, aus eigenen Fehlern zu lernen und religiöse Stätten so zu betreiben, dass sie für große Menschenmassen geeignet sind und nicht zu tödlichen Fallen werden. Was wir aber generell für die Zukunft lernen können, ist eine noch stärkere Entschlossenheit, unser Judentum in der Geschichte weiterzutragen. Nur dann sind unsere Brüder im Glauben nicht vergeblich gestorben.

Der Autor ist Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Dajan beim Europäischen Beit Din und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD).