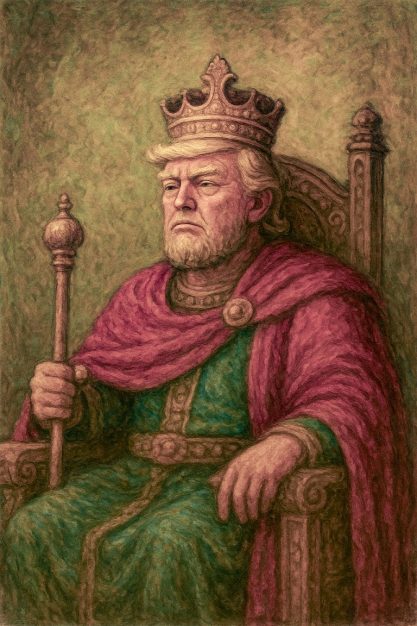

In den vergangenen Wochen tauchte in Jerusalem ein ungewöhnliches Bild auf: Von einem Hochhaus im Zentrum prangte der Slogan »Trump is Cyrus the Great!«. Für manche Israelis war es ein Ausdruck von Dankbarkeit, für andere eine provokante politische Überhöhung. Der amerikanische Publizist Aryeh Shapiro weigert sich, Trump mit Kyros zu vergleichen.

Schon seit der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem heißt es in evangelikalen Kreisen, in republikanisch-amerikanisch-jüdischen Chatgruppen und – mit zynischem Unterton – sogar beim arabischen Sender »Al Jazeera«, Trump sei wie Kyros der Große.

Überzeugend oder völlig verfehlt

Doch unabhängig davon, ob man die Analogie überzeugend findet oder für völlig verfehlt hält, stellt sich eine grundlegende Frage: Wer war Kyros II.? Und warum spielt dieser persische Herrscher aus dem 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende im kollektiven Gedächtnis der Juden bis heute eine so herausragende Rolle?

Kyros II., auch bekannt als Kyros der Große, war der Gründer des persischen Achämenidenreiches. Um 550 v.d.Z. gelang es ihm, das mächtige Mederreich zu stürzen und damit die Grundlage für ein Imperium zu legen, das sich von Zentralasien bis nach Kleinasien und Mesopotamien erstreckte – zu seiner Zeit das größte geopolitische Gebilde der bekannten Welt.

Anders als viele andere gewährte Kyros den eroberten Völkern ihre religiösen Traditionen.

Anders als viele Eroberer vor und nach ihm ermöglichte es Kyros unterworfenen Völkern häufig, ihre religiösen Traditionen und lokalen Strukturen zu bewahren. Für die Griechen galt er als Idealbild eines »wohlwollenden Herrschers«, ein politischer Anführer, der Stärke mit Maß verband.

Doch aus jüdischer Perspektive ist Kyros weit mehr als ein weltgeschichtlicher Feldherr. Er ist derjenige, der die Tür zur Rückkehr aus dem Exil öffnete.

Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 v.d.Z. wurden viele Juden nach Babylon verschleppt. Diese Zeit ist als »Babylonisches Exil« bekannt, das 70 Jahre andauerte. Als Kyros im Jahr 539 v.d.Z. Babylon eroberte, tat er etwas, das für die damalige politische Praxis außergewöhnlich war: Er garantierte den vertriebenen Völkern – darunter den Juden – die Freiheit, in ihre Heimat zurückzukehren und ihre religiösen Traditionen wiederaufzunehmen.

Alle Königreiche der Erde

Das Buch Esra beschreibt diesen Vorgang mit bemerkenswerter theologischer Deutlichkeit. Kyros wird dort nicht nur als Eroberer erwähnt, sondern als Werkzeug des G’ttes Israels. In Esra 1 heißt es: »So spricht Kyros, König von Persien: Der Herr, der G’tt des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen.«

Noch einen Schritt weiter geht der Prophet Jesaja: Er nennt den nichtjüdischen König Kyros »seinen Gesalbten«, also »Maschiach« (Jesaja 45,1). Kein anderer fremder Herrscher erhält im Tanach diesen Titel. Die rabbinische Tradition erklärt dies mit dem Prinzip, dass G’tt auch über Menschen wirken kann, die selbst nicht wissen, dass sie zu Werkzeugen seines Planes werden.

Kyros’ Edikt ermöglichte es den Exilierten, nach Jerusalem zurückzukehren und mit dem Wiederaufbau des Tempels zu beginnen, der später als Zweiter Tempel bekannt wurde. Diese Epoche markiert den Neuanfang des jüdischen Lebens in der Heimat und bildet das Fundament für das Judentum der kommenden Jahrhunderte. In diesem historischen Licht erscheint Kyros als eine Figur von nahezu heilsgeschichtlicher Bedeutung – ein fremder König, der dennoch zum Beschützer Israels wurde.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum der Name Kyros heute in Israel wieder auftaucht. Viele Israelis sehen in Donald Trump einen führenden nichtjüdischen Politiker, der sich – zumindest aus ihrer Perspektive – für das jüdische Volk eingesetzt hat: Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, Verlegung der US-Botschaft, Unterstützung israelischer Sicherheitsinteressen und die Abraham-Abkommen.

Die Wiederholung eines uralten Musters

Nach der jüngsten Freilassung von Geiseln aus Gaza wurde im öffentlichen Raum noch deutlicher über Trumps Rolle diskutiert. Für manche fühlte sich dieser Moment an wie eine Wiederholung eines uralten Musters: ein weltlicher Herrscher, der dem Volk Israel hilft.

Dabei ist der Vergleich natürlich symbolisch, nicht wörtlich. Niemand behauptet ernsthaft, Trump sei ein biblischer Messias. Doch so wie Kyros im Tanach dafür steht, dass g’ttliche Fürsorge auch von außen kommen kann, so wird Trump von manchen als jemand gesehen, der in entscheidenden Momenten »auf der Seite Israels stand«.

Für die Rabbiner wurde Kyros zu einem Werkzeug in G’ttes Plan.

Gegner des Vergleichs warnen hingegen vor der religiösen Aufladung politischer Figuren. Sie betonen Trumps Eigeninteressen, seine polarisierende Wirkung und die Gefahr, historische Analogien zu überschätzen. Kyros sei ein Herrscher, der echte religiöse Selbstbestimmung gewährte; politische Entscheidungen heutiger Präsidenten dagegen seien in strategische, wirtschaftliche und innenpolitische Überlegungen eingebettet.

Doch gerade dieser Streit zeigt, wie lebendig die biblische Erinnerung in Israel geblieben ist. Die Figur Kyros steht exemplarisch für das Zusammenspiel von Geschichte, Glaube und Politik – und für die Hoffnung, dass Heil nicht immer ausschließlich von innen kommen muss.

Und so bleibt die Frage offen: Ist der Vergleich Trump – Kyros überzeugend? Die Antwort hängt weniger von historischen Daten als von weltanschaulichen Überzeugungen ab. Aber eines steht fest: Die Geschichte von Kyros II. erinnert daran, dass das Schicksal Israels im Laufe der Jahrtausende immer wieder von überraschenden Verbündeten geprägt wurde.

Und genau diese Möglichkeit – dass Hilfe unerwartet kommen kann – bewegt auch heute viele Menschen in Israel.

Der Autor wurde in Amsterdam geboren und ist als Rabbiner und Dayan in den Niederlanden und Deutschland tätig. Heute lebt er in Israel.