Vom Beginn des Monats Aw an vermindert man die Freude» – so sagt die Mischna im Traktat Ta’anit 4,6. Denn am 9. Aw wurden der Erste und der Zweite Tempel zerstört und die Stadt Jerusalem umgepflügt. Die Zerstörung des Zweiten Tempels liegt nun fast 2000 Jahre zurück. Doch auch heute versammeln sich Juden (in diesem Jahr am 26. Juli) auf der ganzen Welt in Bet- und Lehrhäusern, um in tiefer Trauer über den Verlust des Tempels und den Fall Jerusalems zu klagen.

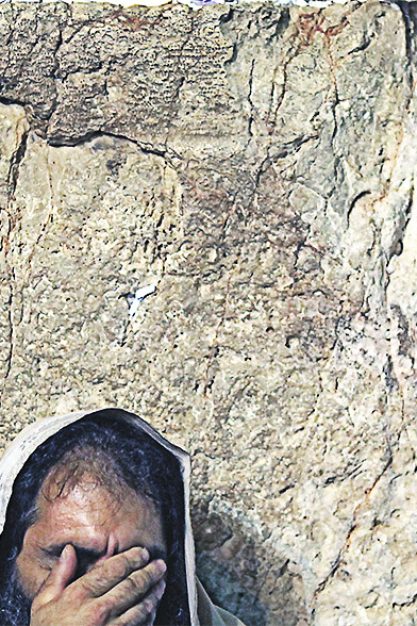

In fast dunklen Synagogen rezitiert man weinend und auf dem Boden sitzend die Verse der Klagelieder. Es ist vorgeschrieben, am 9. Aw zu fasten. Als Zeichen der Trauer werden keine Lederschuhe getragen. Man grüßt einander nicht, besonders nicht mit «Schalom» – denn seit der Zerstörung des Tempels gibt es keinen wirklichen Frieden für das Volk Israel.

Verbannung Hier geht es nicht nur darum, dass die Schechina – die Gegenwart G’ttes – uns verlassen hat, sondern um die Verbannung des jüdischen Volkes aus seiner Heimat und dessen Zerstreuung über die halbe Welt, um das Leid und das Elend, die uns seit fast 2000 Jahren heimsuchen – in Form unzähliger Pogrome, blutrünstiger Kreuzzüge, furchtbarer Inquisitionen, grauenvoller Verfolgungen, Diskriminierung und Antisemitismus, brutalen Terrors, ungerechter Boykotte und der Schoa.

Die Zerstörung des Tempels kam keineswegs überraschend. Schon lange davor hatten die Propheten Uria und Jeremia dies prophezeit und zur Umkehr aufgerufen, jedoch ohne Erfolg. Die Menschen besserten sich nicht, und so ging die Prophezeiung in Erfüllung. Zion wurde zum Feld umgepflügt, Jerusalem wurde zum Trümmerhaufen und der Tempelberg zum Waldesdickicht (Micha 3,12).

Fuchs Der Talmudtraktat Makot 24a–b erzählt uns von Rabbi Akiva und den Weisen, die einst nach Jerusalem pilgerten. Als sie am Tempelberg ankamen, sahen sie einen Fuchs aus dem Allerheiligsten herauskommen. Bei diesem Anblick weinten die Weisen, Rabbi Akiva aber lächelte. «Weshalb lächelst du?», fragten die Weisen Rabbi Akiva. Er entgegnete ihnen: «Weshalb weint ihr?»

Die Weisen weinten, weil die Prophezeiung über die Zerstörung des Tempels in Erfüllung ging. Rabbi Akiva aber lächelte, denn ihm war klar: Wenn die Prophezeiung über die Zerstörung in Erfüllung ging, würde sich umso sicherer auch das Versprechen G’ttes von der Rückkehr der Zerstreuten und dem Wiederaufbau des Heiligtums und der Stadt Jerusalem erfüllen.

Obwohl die Weisen Rabbi Akiva ihr Verhalten erklärten, lässt sich doch fragen, wie rational es ist, wegen etwas zu weinen und zu klagen, was bereits geschehen ist. Denn wie schon das Sprichwort sagt: «Über verschüttete Milch weint man nicht.» Zu Rabbi Akivas Reaktion wiederum lässt sich fragen: Wenn der Anblick von Füchsen auf dem Tempelberg ihm Freude bereitet hat, warum hat er dann nicht sofort gelächelt, sondern erst, nachdem die Weisen geweint hatten?

Interpretation Meschech Chochma – Rabbiner Meir Simcha Hakohen (1843–1926) – interpretiert in einem Werk zum Klagelied Eicha die Verse 3, 20–21 des biblischen Buches («Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir’s. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch») wie folgt: Es ist eigentlich sehr unklug, wegen einer verlorenen Sache zu weinen und zu trauern. Ein vernünftiger Mensch wird versuchen, diese Sache schnell aus seinem Herzen zu verdrängen, um früher darüber hinwegzukommen.

Doch an etwas, das noch nicht als aufgegeben gilt, halten wir tief in unseren Herzen fest. Überall, wo Hoffnung besteht, gehört es sich daher, zu weinen und zu klagen. Um das noch verständlicher zu machen, bringt Meschech Chochma ein Beispiel aus dem Buch 2. Samuel, Kapitel 12.

König David Hier wird über König Davids Verhalten berichtet: Als sein Kind schwer krank wurde, fastete und betete er für den Knaben. Der Vater lag auf der Erde und ließ sich von den Ältesten seines Hauses nicht trösten.

Als sein Kind nach sieben Tagen starb, stand König David auf, wusch sich, salbte sich und wechselte seine Kleider. Später verlangte er nach Essen. Die Knechte des Königs waren geschockt. Als David merkte, dass seine Knechte ihn mit fragenden Gesichtern ansahen, erklärte er sein Verhalten: «Als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte; denn ich dachte: Wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? (...) Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück» (2. Samuel 12, 22–23).

prophezeiung Genau wie König David würden die Weisen, die mit Rabbi Akiva nach Jerusalem pilgerten, bestimmt nicht wegen einer völlig hoffnungslosen Sache weinen. Sie weinten, weil sie wussten, dass die Prophezeiung aus Jeremia 31,8 («Mit Weinen kommen sie und unter Flehen bring ich sie herbei …») verheißt, dass der Ewige die Zerstreuten durch Weinen und Flehen zurück nach Zion bringen wird.

Daraus folgt, dass die Rückkehr der Zerstreuten und der Wiederaufbau Jerusalems und seines Tempels der Zweck sind und das Weinen und Flehen die Mittel dazu. Nicht umsonst sagt der Talmud Ta’anit 30b: «Wer über Jerusalem trauert, dem ist es beschieden, auch die Freude (der Stadt) zu sehen.»

Als Rabbi Akiva sah, dass die Weisen weinten, verstand er, dass es noch Hoffnung gab, denn gerade durch Weinen und Flehen kommen wir unserem Ziel näher. Diese Tatsache hat Rabbi Akiva Freude bereitet, und er lächelte.

Mehrere Generationen später verweilen auch wir – genau wie König David und die Weisen – in Trauer, Klagen, Flehen und Fasten. Dadurch zeigen wir, dass wir unsere Hoffnung nicht aufgegeben haben. Wir weinen und trauern heute – damit wir schon morgen wieder lachen und uns freuen können.

Der Autor ist Rabbiner beim Landesverband Westfalen-Lippe und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz (ORD).