Die Berührungspunkte und Parallelen zwischen dem Kaddischgebet der Synagogen und dem christlichen Vaterunser sind manchen Lesern vielleicht bekannt. Dennoch möchte ich, nachdem mich jüngst eine Debatte unter christlichen Theologen über das Vaterunser dazu angeregt hat, auf einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gebete hinweisen.

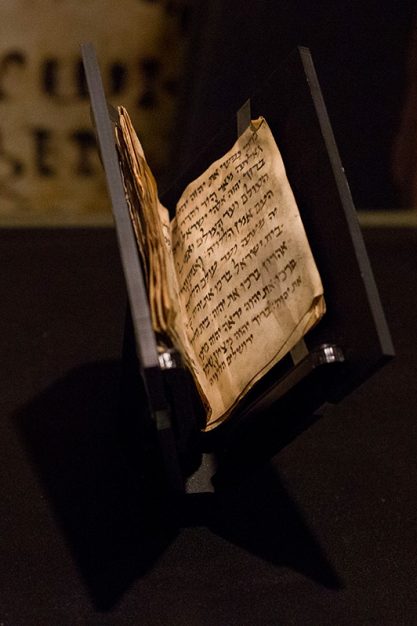

Das Kaddischgebet unseres Volkes hat eine beinahe 2000-jährige Vergangenheit. Sein Verfasser ist nicht bekannt. Seine Sprache ist Aramäisch. Daher meinen einige unserer Gelehrten, dass das Gebet aus Babylonien stammen könnte.

Möglich wäre jedoch, dass die gleiche hebräischsprachige Gebetsformel auch im Heiligen Land bekannt war. Biblische Parallelen finden wir zum Beispiel im Prophetenbuch Ezechiel: »Ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden wissen, dass Ich der Herr bin« (Ezechiel 38,23). Eine andere wichtige biblische Formel in Bezug auf das Kaddischgebet entnehmen wir dem Buch Hiob: »Der Name des Herrn sei gepriesen …« – »Jehi Schem Haschem meworach« (Hiob 1,21).

Die zwei volkstümlichen Grundthesen des Kaddisch sind demnach, dass G’ttes Herrschaft auf Erden entstehen und sich die Erde mit dem Ruhm G’ttes füllen soll. Das Kaddischgebet und auch das daraus entstandene Vaterunser beinhalten die Lobpreisung G’ttes und verkünden den Glauben an die Erlösung durch G’tt.

Waisen Das Kaddischgebet markiert die Übergänge zwischen den wichtigsten Abschnitten des jüdischen G’ttesdienstes und wird auch nach dem Studium eines rabbinischen Lehrstückes gesprochen. Als »Kaddisch Jatom« ist es als Kaddisch der Waisen und Trauernden bekannt.

Aus welcher Zeit die Einführung des »Kaddisch der Waisen« stammt, wissen wir nicht genau. Aber es liegt in der menschlichen Natur, und das war besonders in früheren Zeiten der Fall, dass ein Leidender, der sich von einem Schicksalsschlag G’ttes getroffen fühlte, sich dennoch zu Ihm bekannte und den Herrn der Welten durch das Rezitieren des Kaddisch Jatom vor der Gemeinschaft lobte – als denjenigen, durch dessen Willen alles auf dieser Welt geschieht.

Zu der Zeit, als das Christentum aufkam, war das Kaddischgebet populär und beliebt. Daher nahmen auch die Gründer der neuen jüdischen Sekte dieses Gebet in ihren Ritus auf. Später, als sich das Christentum als eigenständige Religion etabliert hatte, wurden einige Elemente und Motive des Kaddisch von Christen umformuliert, wie man im Matthäus-Evangelium (6,9) sieht: »Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name ...«. Die Einleitung zu diesem bekanntesten christlichen Gebet lautet bei Matthäus (6,6): »Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und, nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater.«

Die biblische Grundlage für die Matthäus-Stelle finden wir im Buch des Propheten Jesaja (26,20): »Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu.« Die Anfangsworte des christlichen Gebetes »Vater unser, der du bist im Himmel« entsprechen der hebräischen Formel »Awinu Schebaschamajim« in unserem Siddur.

parallelen Doch die Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen dem Vaterunser und dem Kaddisch hören spätestens mit dem Flehen um das tägliche Brot in der christlichen Formulierung des Gebets auf, obwohl das Brot auch in unserem Leben, wie auch in vielen unserer Gebete, eine wesentliche Rolle spielt.

All das ist mir eingefallen, als ich in einer Tageszeitung über eine Debatte von Theologen gelesen habe, in der behauptet wurde, dass im Vaterunser die »Bitte um das tägliche Brot«, diese Hauptnahrung, gar nicht wörtlich zu verstehen sei, denn Jesus habe ein »himmlisches Brot« gemeint. Bei diesem himmlischen Brot handele es sich nicht um Nahrung, die unseren Körper sättigt, sondern um Nahrung für die Seele und den Geist.

Die Bitte um das tägliche Brot kommt in unserem Kaddischgebet zwar nicht vor, aber sie stammt aus dem biblischen Buch Mischle, Proverbia (30,8) und hat somit auch jüdische Wurzeln (»Armut und Reichtum gib mir nicht. Speise mich mit dem mir beschiedenen Brot«).

Wenn auch nicht das Kaddisch, so beinhalten doch zahlreiche andere unserer Gebete das inbrünstige Flehen um eine segensreiche Ernte des Landes und so manches Mal um unser eigenes Wohlergehen. All das sind irdische Wünsche eines Volkes, das Armut, Hunger und Not hinreichend erleben und erleiden musste – auch zur Zeit Jesu. Daher glaube ich, dass Jesus sicherlich um das reale tägliche Brot flehte, das (wie im Segensspruch, der Bracha) der »Herr aus der Erde hervorbringt«.

Bracha Als Jesus laut dem Evangelium das Brot bricht, spricht er gewiss die hebräische Form der Benediktion: »Hamotzi Lechem min Ha’aretz…« (»Gesegnet seist Du, Herr …. der das Brot aus der Erde hervorbringt«).

So sagen wir Juden von jeher vor einer Mahlzeit, die mit Brot beginnt, eine Bracha für diese Gabe G’ttes. Unsere Gelehrten haben festgelegt, dass sogar vor dem Genuss eines Stückes Brot, das nur die Größe einer Olive hat, eine Bracha gesprochen werden muss. Auch am Ende der Mahlzeit sagen wir ein Tischgebet, in dem wir G’tt für Speis und Trank loben.

Die Kirchenväter, die in der Debatte der Theologen aufgeführt werden, sind unter anderem Hieronymos und Gregor von Nyssa, die im 4. bis 5. Jahrhundert gelebt haben. Sie waren vermutlich Kinder einer wohlhabenderen Zeit, in der das Brot, das »Sattsein«, selbstverständlich war. Sie konnten es sich daher problemlos leisten, rein theoretisch über das »himmlische Brot« nachzusinnen. Dass der Jude Jesus für die Überlegungen der Kirchenväter Verständnis aufgebracht hätte, kann ich mir nicht vorstellen.

Bei der besagten Einlassung der Theologen hat mich aber vor allem überrascht, dass sie das Vaterunser nicht als jüdisches Gebet mit biblischen und talmudischen Inhalten wahrnehmen und dass keiner nach den jüdischen, hebräischen Grundlagen gesucht hat. Denn das von dem Juden Jesus gesprochene »Vaterunser« kann nur aus dem jüdischen Kaddischgebet abgeleitet werden, und nur durch dieses wird es verständlich.

Der Autor war bis 2002 Landesrabbiner von Württemberg.