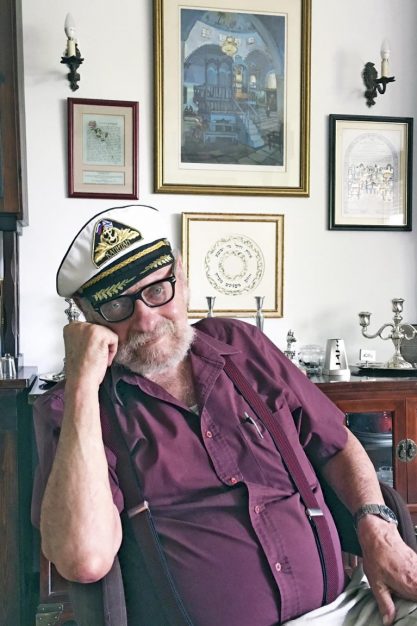

Viele prominente Rabbiner, Intellektuelle und Wissenschaftler lassen sich über ihr Leben und Werk befragen. Dazu zählt auch Mordechai Rotenberg (Jahrgang 1932), der als »Vater einer jüdischen Psychologie« bezeichnet wird. Mit seinem Schüler und Mitarbeiter Baruch Kahana hat er sechs ausführliche Gespräche geführt, die nun vorliegen.

Besprochen wird Rotenbergs ungewöhnliche Lebensgeschichte, rekapituliert werden einige kühne Thesen, die der originelle Hochschullehrer in früheren Publikationen ausgebreitet hat. In der Neuerscheinung nimmt Rotenberg, der oft gegen den Strom geschwommen ist, auch zu aktuellen Problemen Stellung. Kahana ist kein devoter Stichwortgeber, sondern kenntnisreicher Diskussionspartner; manchmal stimmt er dem Meister nicht zu, und er bringt auch eigene Ideen vor. Lesenswert ist auch das Nachwort von Michal Fachler, einer Tochter und Schülerin von Rotenberg.

Praxis Gestützt auf seine Interpretation chassidischer Auffassungen hat Rotenberg ein Therapiekonzept vorgelegt, mit dem bereits viele Psychologen in ihrer klinischen Praxis arbeiten. Zentral ist in Rotenbergs Theorie der Schlüsselbegriff »Zimzum« (Selbsteinschränkung).

Nach Meinung des Kabbalisten Yitzhak Luria aus dem 16. Jahrhundert war der erste göttliche Akt bei der Schöpfung der Welt eine Handlung der Selbsteinschränkung. Rotenberg folgt chassidischen Autoren und spricht von Zimzum nicht nur im Bereich der Kosmologie, sondern ebenfalls auf dem Gebiet des menschlichen Verhaltens. Zimzum erweist sich als eine Voraussetzung für gut funktionierende Lebenseinheiten; man denke zum Beispiel an die Ehe oder an politische Bündnisse.

Überlegungen des deutschen Soziologen Max Weber folgend, unterstreicht Rotenberg die Tatsache, dass unsere Interpretation der sozialen Wirklichkeit von religiösen Auffassungen bestimmt ist. Solche Zusammenhänge aufzudecken, ist nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern auch von großer Bedeutung für die Gestaltung eines friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Ausdrücklich warnt Rotenberg vor der Gefahr einer fundamentalistischen Diktatur, die von einem echten Dialog und von Zimzum nichts wissen will.

Osteuropa Das chassidische Denken schätzt Rotenberg deshalb besonders hoch ein, weil es ein prägnantes Beispiel für das bietet, was er ein »prognostisches Lernen« nennt. Der im 18. Jahrhundert in Osteuropa entstandene Chassidismus habe sich nicht mit einem »diagnostischen Lernen« begnügt, das nur wissen will, was der Text besagt, sondern er habe sich bemüht, verborgene Bedeutungen aufzudecken, um das für die Zeitgenossen Nützliche abzuleiten.

Die Unterscheidung zwischen einer diagnostischen und einer prognostischen Analyse erinnert an eine berühmte These des kommunistischen Denkers Karl Marx: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.« Im Gegensatz zu Marx ist Rotenberg ein Theoretiker, der im Rahmen der jüdischen Tradition denkt; er interpretiert religiöse Quellen. Rotenberg regt an, das prognostische Lernen zu erneuern.

Ob diese geradezu revolutionäre Forderung im heutigen religiösen Judentum Gehör findet, bleibt abzuwarten. Laut Rotenberg kommt es darauf an, sich den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen. Wir leben in einer Hightech-Welt, die zahlreiche Hilfsmittel hervorgebracht hat, von denen alle Menschen profitieren.

Dem überaus erfolgreichen »High-Techismus« wurde jedoch keine geistige Dimension beigefügt. Dieses Versäumnis könnten, so fürchtet Rotenberg, fundamentalistische Kräfte ausnutzen, um ihre Ziele durchzusetzen. Im neuen Interview-Buch, das er als sein »geistiges Testament« bezeichnet, werden eine Reihe wichtiger Fragen angeschnitten, auf die eine Psychologie im Geiste des Chassidismus Antworten entwickeln könnte.

Mordechai Rotenberg and Baruch Kahana: »The Stiebel and The Start up. Six Conversations on Hasidism, Jewish Psychology and Today’s Challenges« (hebräisch). Miskal – Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books, Rischon LeZion 2018, 221 S., 98 NIS