Das mit den Versprechen ist so eine Sache. Keine Religion kommt ohne Zusagen aus. Das können irdische oder himmlische Verlockungen sein, aber von völlig selbstlosen Gläubigen ist noch kein Religionsgründer ausgegangen.

Unsere heutige Doppelparascha steigt mit einer Aufforderung ein, die beispiellos ist: Gott verlangt von den Israeliten, ihre Felder ein Jahr lang brach zu legen: Schmitta, das siebte Jahr. Die Bauern in Israel dürfen keine Saat ausstreuen, sondern müssen zusehen, was mit ihren Ackerflächen passiert.

Ein Jahr lang erwirtschaftet der Bauer keinen Ertrag. Das ist wohl die maximale Forderung. Neben der wirtschaftlichen Situation kommt die psychologische Zwickmühle hinzu: Sechs Jahre lang hatte der Bauer keinen Tag frei, außer am Schabbat. Vom frühen Morgen bis in die Dämmerung hat er sich um Hof und Weide gekümmert. Nun ist er ein ganzes Jahr lang zum Nichtstun gezwungen.

ERNTE Gott versucht, die Geprüften mit einem Versprechen zu motivieren, das an keiner Stelle in der Tora wiederkommt: »Weziwiti etBirchati« – »Und ich werde meinen Segen befehlen« (3. Buch Mose 25,21). »Sorgt euch nicht«, spricht Gott zu den Bauern, »ihr werdet im sechsten Jahr eine Ernte einbringen, die für drei Jahre ausreicht.«

Einige Sätze später ist der Leser vollends irritiert. Da geht es um den schlimmsten Fall: Man kann keine Kredite mehr bedienen und muss sich als Sklave anbieten. Der Chason Isch (1878–1953) versucht, die Dinge zu relativieren. »Und ich werde meinen Segen befehlen« sei als genereller Segen für das jüdische Volk zu verstehen. Dass einzelne Bauern, die das siebte Jahr halten, in eine Notlage geraten können, sei kein Widerspruch zum biblischen Versprechen, so der Gelehrte.

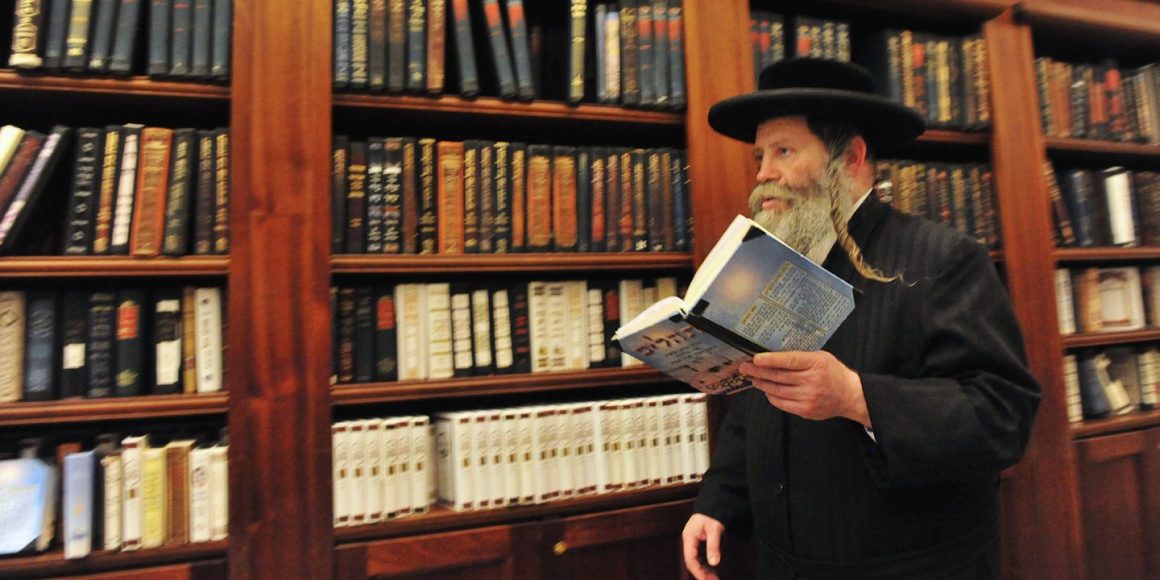

Wer sein Feld also ein Jahr ruhen lässt, der tut dies für die Allgemeinheit. Das erklärt den Einsatz der Charedim in Israel, die versuchen, so viele Bauern wie möglich zu überzeugen, die Schmitta zu halten – es geht schließlich ums große Ganze.

gebote Das jüdische Volk ist mit dem Einhalten der Tora nicht schlecht gefahren, allein unter wirtschaftlichem Aspekt. Wenn man alle Gebote zusammenzählt, die fromme Juden im Lauf des Jahres halten sollen, muss man an »Weziwiti etBirchati« glauben. Es sind dies jeder siebte Tag, an dem man nicht arbeiten darf, die vielen Feiertage, die drei täglichen Gebete, die von der Arbeit abhalten, und eine Menge Vorschriften für Landwirte. Dass sich das Jüdische unter diesen Umständen über mehrere Jahrtausende erhalten hat, grenzt an ein Wunder!

Auch Bechukotaj, die zweite Parascha dieser Woche, handelt von Versprechen. »Wenn ihr in Meinen Satzungen wandelt (…), wird der Boden Ertrag geben, und an den Bäumen werden die Früchte reifen« (so steht es im 3. Buch Mose 26, 3–4).

Raschi macht das Heilsversprechen vom Torastudium abhängig. Ein Blick nach Israel lässt bei dieser Aussage Zweifel aufkommen. Sehen wir nicht, dass dort viele Charedim in tiefster Armut leben? Nur jeder Zweite arbeitet. Wenn es nach dem einfachen Wortlaut der Tora geht, müsste es anders sein.

widerspruch Man kann den scheinbaren Widerspruch natürlich so lösen, dass man tatsächlich auf die Schrift verweist: Der Boden gibt Segen, an den Bäumen wachsen Äpfel. Nur, wer sie nicht pflückt, hat nichts davon. Und: Wer nicht arbeitet, erfährt nichts von den Segnungen.

Jedes Jahr wird in Israel die Forderung stärker, dass auch die Charedim Teil der Arbeitswelt sein sollen. Wer nichts für das Gemeinwohl tut, solle auch nichts von den Früchten erhalten, heißt es. Der Graben zwischen Säkularen und Religiösen wird zunehmend tiefer, nicht nur in Israel, sondern auch in der Diaspora, wo der Bildungsstand der beiden Blöcke immer weiter auseinanderklafft.

Es sei hier eine Erklärung gewagt, die vielen Leserinnen und Lesern wahrscheinlich nicht gefallen wird. Trotzdem: Wenn der Chason Isch davon spricht, das Einhalten des siebten Jahres komme allen Juden zugute, dann ist dies auch auf das Torastudium zu übertragen. Segnungen im jüdischen Volk gibt es nicht in der Einzelpackung.

Wer Gutes tut, der tut dies auch für seinen Glaubensbruder und seine Glaubensschwester, das ist der jüdische Gedanke, der sich in der Vergangenheit immer wieder manifestiert hat. Wenn Charedim den ganzen Tag Tora lernen, profitieren wir davon, auch wenn wir damit nicht einverstanden sein sollten.

sicherheiten Das beste Beispiel ist Israel, das nun schon seit 75 Jahren allen Krisen trotzt. Der Anteil der Charedim an der Gesamtbevölkerung steigt und steigt. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt Israel an 15. Stelle, vor Kanada und Belgien. Viele sagen, ohne die Charedim läge Israel unter den Top Ten. Nein, wahrscheinlich nicht: Das jüdische Volk wandelt auf anderen Wegen, da gelten andere Sicherheiten.

»Im Bechukotaj telechu«, so fängt unsere zweite Parascha an. Auf Deutsch: »Wenn ihr in Meinen Satzungen wandelt«. Die Rede ist von der Allgemeinheit. Das gilt für alle. Nie gab es in der jüdischen Geschichte nur Charedim.

Doch wenn sich einige für Gott und die Gebote aufopfern, dann profitieren auch wir anderen davon. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir versuchen, die Charedim zu unterstützen oder zumindest nicht anzufeinden, von den Ultraorthodoxen sei aber auch erwartet, Toleranz, Dankbarkeit und etwas Demut zu zeigen.

Wenn dieser (paradiesische) Zustand erreicht wird, dann erfüllt sich auch der letzte Satz unserer Doppelparascha, der zugleich der letzte Satz des dritten Buches der Tora ist: »Dies sind die Gebote, die Gott Mosche und den Kindern Israels am Berg Sinai aufgetragen hat.«

Der Autor ist Journalist in Zürich und hat an Jeschiwot in Gateshead und Manchester studiert.

inhalt

Der Wochenabschnitt Behar führt das Erlass- und das Joweljahr ein. Das Erlassjahr – es wird auch Schabbatjahr genannt – soll alle sieben Jahre sein, das Joweljahr alle 50 Jahre. Die Tora fordert, dass der Boden des Landes Israel einmal alle sieben Jahre landwirtschaftlich nicht genutzt werden darf, sondern brachliegen muss. Dies geschehe »dem Ewigen zu Ehren«. Im Joweljahr soll alles verkaufte Land an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden, die es erhielten, als das Land nach der Eroberung verteilt wurde (Jehoschua 13, 7–21). Außerdem müssen im Joweljahr alle hebräischen Sklaven freigelassen werden.

3. Buch Mose 25,1 – 26,2

Die Verheißung des Segens für diejenigen, die den Geboten folgen, ist das Thema des Wochenabschnitts Bechukotaj. Dem Segen steht jedoch auch ein Fluch für diejenigen gegenüber, die die Gebote nicht halten. Im letzten Teil der Parascha geht es um Gaben an das Heiligtum. Sie können mit einem Gelübde verbunden sein (»Wenn der Ewige dies und jenes für mich tut, werde ich Ihm das und das geben.«) oder aus Dankbarkeit geleistet werden.

3. Buch Mose 26,3 – 27,34