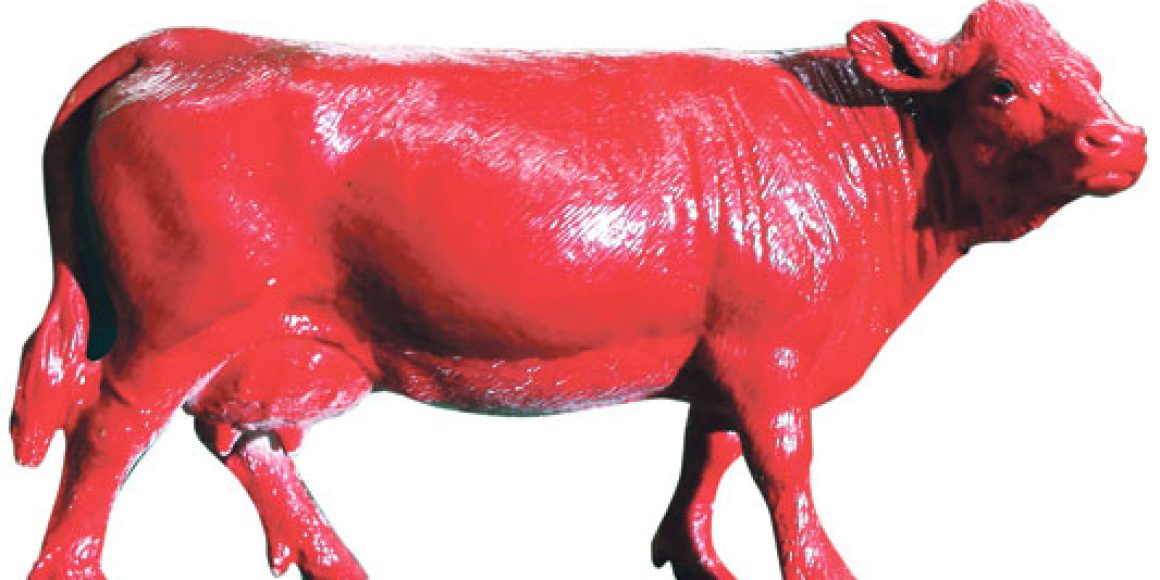

Das erste Thema des Wochenabschnitts Chukkat ist die berühmte Para Aduma, die Rote Kuh. Sie ist ein gutes Beispiel für einen Chok, eine Mizwa, die sich mit menschlichem Verstand allein kaum ausreichend erklären lässt. Wir sollen sie erfüllen, obwohl – und weil! – wir sie nicht ganz verstehen.

Über kaum eine andere Mizwa wurde so viel spekuliert wie über die der Roten Kuh. Chok heißt zwar, dass wir die Mizwa nicht ganz verstehen können, aber auch, dass es eine fruchtbare Handlung ist, tiefer zu suchen.

So fragten sich zahlreiche Kommentatoren, warum der Mensch beim Kontakt mit Leichen und Gräbern tameh (rituell unrein) wird, warum diese Unreinheit beim Kontakt mit menschlichen Überresten besonders gravierend ist, warum für die Reinigung ausgerechnet eine Kuh verwendet werden soll, warum das Reinigungsritual von einem Kohen (Priester) durchgeführt werden soll, und dieser, der ja den Unreinen rein macht, dadurch selbst unrein wird.

Über diese und zahlreiche andere Fragen wurde viel geschrieben. Aber es stellt sich uns die Frage, wieso das Thema der Roten Kuh sich überhaupt im 4. Buch Mose befindet.

Themen Die fünf Bücher der Tora haben je ein Thema. Das erste Buch, Bereschit, befasst sich mit der Vorgeschichte des jüdischen Volkes, mit der Geschichte seiner Auserwählung. Das zweite Buch, Schemot, ist die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, der Offenbarung am Berg Sinai und ihrer Verewigung durch den Bau des Stiftzeltes, mit dem die g’ttliche Präsenz nun für immer in der Mitte des Volkes bleiben soll.

Das dritte Buch, Wajikra, ist das Gesetzbuch. Es enthält Vorschriften darüber, wie das jüdische Volk eine Mamlechet Kohanim, eine Nation von Priestern, werden soll. Dazu schließt dieses Buch auch fast alle Tempelgesetze ein sowie die der rituellen Reinheit und Unreinheit.

Im vierten Buch, Bamidbar, lernen wir, wie das Volk sich auf den Einzug ins verheißene Land vorbereitete und es dann doch noch nicht gelang, es zu betreten, sondern 40 Jahre in der Wüste bleiben musste und erst dann bis zur Grenze kam.

Im fünften Buch, Dewarim, wiederholte Mosche bedeutende Abschnitte des zweiten Buches, um damit die neue Generation, die den Auszug nicht miterlebt hatte, anzuspornen. Dann folgen die Verordnungen darüber, wie die jüdische Gesellschaft mit Regierung und Justiz aufgebaut werden soll.

Prinzip Wo in dieser thematischen Beschreibung der fünf Bücher Mose passt die Para Aduma am besten? Eigentlich im dritten Buch, denn dort werden fast alle Reinheitsgesetze genannt. Warum finden wir sie dann im 4. Buch? Wieso passt das Thema der Roten Kuh dort hinein?

Um dies beantworten zu können, muss man die viel grundlegendere Frage stellen, nach welchem Prinzip die Abschnitte in der Tora geordnet sind. Und man muss klären, ob die Tora Geschichte ist oder Gesetz.

Sie ist nicht a priori Geschichte, denn sie erzählt sehr selektiv. Sie führt nur solche Begebenheiten an, die für ihre ideologischen Ziele relevant sind. So erfahren wir zum Beispiel nicht, was Mosche, die bedeutendste Figur der Tora, in seiner Kindheit im Palast der Pharaonentochter tat.

Wir erfahren auch nicht, ob er mit dem Thronfolger befreundet war, wann er herausfand, dass er Hebräer ist, wie die Beziehung zwischen der Tochter des Pharaos und ihrem Vater war, wie sich das Verhältnis veränderte, als sie Mosche adoptierte und wie sie zur Versklavung Israels stand. Diese und viele andere historisch bedeutende Fragen werden in der Tora nicht gestellt, weil sie für die Förderung der ideologischen Ziele der Tora nicht wichtig sind. Tora ist aber auch nicht wirklich Gesetz, denn ihr fehlen viele Einzelheiten. Versuchen Sie einmal, in der Tora nachzuschauen, was am Schabbat erlaubt ist und was nicht.

didaktik Nach der Erklärung von Raw Menachem Leibtag aus Gush Etzion ist Tora genau das, was das Wort bedeutet: Lehre. Das heißt, sie ist weder Geschichte noch Gesetz, sondern die Lehre, die all das zusammenbringt, um den Menschen zu motivieren und zu lehren, wie er sein Leben im Dienst G’ttes und als Partner G’ttes in der Schöpfung führen soll. Das Gesetz haben wir mündlich gelernt, und es ist letztendlich im Schulchan Aruch festgehalten worden. In der Tora ist das Gesetz nicht, um es uns zu lehren, sondern als Teil der didaktischen Erzählung.

Was hat das mit unserer Frage zu tun? Nun, thematisch sollte die Mizwa von der Roten Kuh eigentlich im 3. Buch Mose vorkommen, vermutlich im Abschnitt Tasria oder Mezora, wo die verschiedenen Arten der Unreinheit beschrieben werden. Doch finden wir sie im 4. Buch, ausgerechnet zwischen den nahe beieinander stehenden Erzählungen nach der Sünde mit den Kundschaftern und der Zeit, als das Volk Israel bei Arwot Moaw die Grenze Kenaans erreichte.

Anders gesagt, sind die Wochenabschnitte Korach und Chukkat alles, was wir über die 40 Jahre wissen, die unsere Vorväter in der Wüste zubrachten. Es gibt nicht viel zu erzählen, weil sie in jenen 40 Jahren nichts Bedeutendes taten. Außer, dass am Anfang viel Uneinigkeit und Streit herrschten (Korach), und dass die Generation, die den Auszug miterlebte, langsam ausstirbt.

Tod Plötzlich wird klar, was die Rote Kuh hier zu suchen hat: Mit dieser Halacha vermittelt die Tora implizit, aber in aller Deutlichkeit, was in jener Zeit geschah: Menschen starben, wurden beerdigt, die Para Aduma war leider sehr relevant im Alltag. Hier sehen wir deutlich das Gesetz als Teil oder im Dienst der didaktischen Erzählung.

Für uns bleibt damit auch eine zusätzliche Frage zur Gegenwart: Wir sollten für uns klären, was in unserem Leben tatsächlich von dauerhafter Bedeutung ist und was sich in die didaktische Geschichte des Judentums aufnehmen lassen wird.

Auch stellt sich die Frage, wo unser Leben ist. Wird es eines Tages so aussehen, als hätte es nicht stattgefunden, weil es überhaupt keinen Beitrag zur Entfaltung der g’ttlichen Ziele für die Menschheit geliefert hat?

Der Autor ist Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde München.

Inhalt

Der Wochenabschnitt Chukkat berichtet von der Asche der Roten Kuh. Sie beseitigt die Unreinheit bei Menschen, die mit Toten in Berührung gekommen sind. In der »Wildnis von Zin« stirbt Mirjam und wird dort begraben. Im Volk herrscht

Unzufriedenheit, man wünscht sich Wasser. Mosche öffnet daraufhin eine Quelle aus einem Stein – aber nicht auf die Art und Weise, wie der Ewige es geboten hat. Mosche und Aharon erfahren, dass sie deshalb das verheißene Land nicht betreten dürfen. Erneut ist das Volk unzufrieden: Sie sind des Mannas überdrüssig, und es fehlt wieder an Wasser. Doch nach der Bestrafung bereut das Volk, und es zieht gegen die Amoriter und die Bewohner Baschans in den Krieg und erobert das Land.

4. Buch Mose 19,1 – 22,1