Der Himmel fasziniert die Menschheit seit Anbeginn. Die jüdischen Schriften begegnen dieser Faszination mit einem ausgleichenden Pragmatismus. Die Sterne und die Himmelskörper haben Funktionen – das wurde früh erkannt. So heißt es schon in der Schöpfungsgeschichte: »Und Gʼtt sprach: Es seien Lichtkörper an der Ausdehnung des Himmels, zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen Zeichen sein, zu Zeiten, Tagen und Jahren« (1. Buch Mose 1,14).

Sonne und Mond sind hier »Helfer« für die Anzeige von Tag und Nacht. In der Tora selbst wird ansonsten nur auf die Sterne im Allgemeinen Bezug genommen. Awraham wird versprochen, seine Nachkommen sollen zahlreich wie Sterne am Himmel sein (1. Buch Mose 22,17). Dass die Sterne im Buch Ijow gemeinsam singen, wurde lange nicht nur als Metapher verstanden: »Unter dem allgemeinen Jubel der Morgensterne und dem Jauchzen aller Gottesgeschöpfe?« (38,7).

Maimonides, der Rambam (1138−1204), schreibt dementsprechend in seinem Werk Jesodej haTora: »Man denkt sich alle diese Himmelskörper und Sphären als beseelte, mit Verstand begabte Wesen, und dass sie lebend anerkennen den Schöpfer, durch dessen Wink die Welt entsprang, und dass jeder, gemäß seiner Stellung, gemäß seiner Sphäre seinen Schöpfer lobsinge und preise unter dem Chor der Engel« (3,9).

Venus wurde als Ischtar angebetet

Bis auf zwei Ausnahmen werden sonst keine speziellen Planeten im Tanach genannt. Im Buch Amos (5,26) wird wohl der Saturn erwähnt: »Und du sollst deinen König mitnehmen. Sikkut und Kijjun, die Bilder, die ihr für euch selbst gemacht habt.« Kijjun steht vermutlich für den Saturn, denn im Assyrischen wird mit »Kajamanu« dieser Planet bezeichnet. Im Buch Jirmejahu (7,18) ist von der Königin des Himmels (Melechet Schamajim) die Rede, für die Kuchen vorbereitet wurde. Damit ist Venus gemeint, die als Ischtar angebetet wurde.

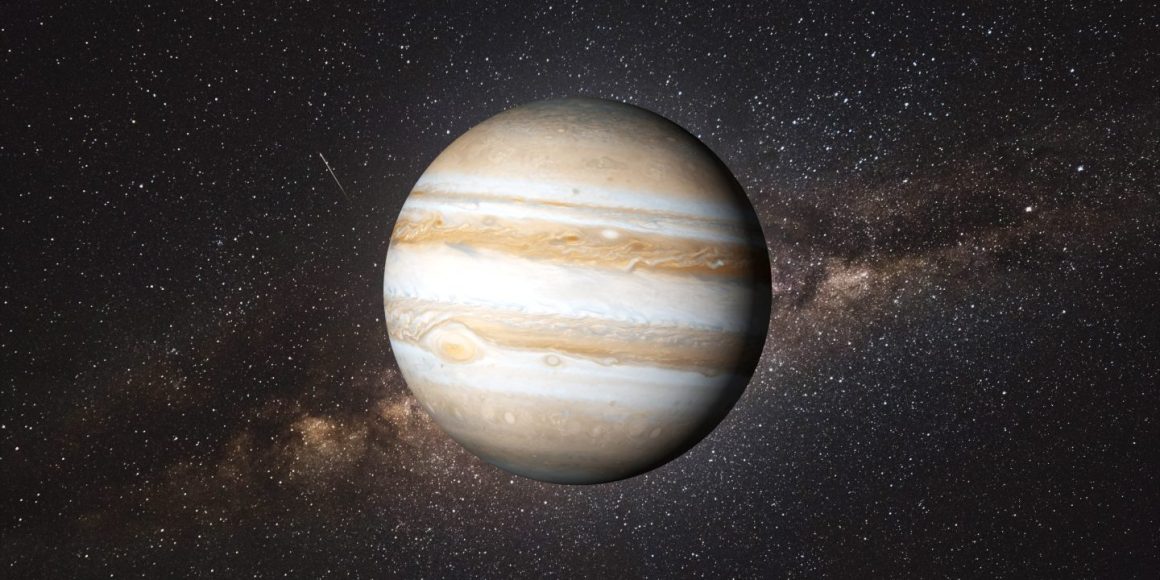

Der Talmud geht davon aus, dass allen die Welt der Sterne bekannt ist. Er greift also auf das Wissen der damaligen Zeit zurück. Es gab offenbar keine spezifisch jüdische »Himmelskunde«. Dementsprechend kennt auch der Talmud, wie die Babylonier, in deren Einflussbereich der Babylonische Talmud entstand, sieben Planeten, von denen zwei eigentlich keine Planeten sind: Mond, Sonne, Jupiter, Venus (in Babylon als Ischtar bekannt), Saturn, Merkur und Mars.

Die Pirkej deRabbi Elieser, die traditionell Rabbi Elieser ben Hyrkanos zugeschrieben werden, greifen dies auf: »Alle Sterne dienen den sieben Planeten. Ihre Namen sind: Sonne, Venus, Merkur, Mond, Saturn, Jupiter und Mars« (Kap. 6).

Wer unter dem Jupiter geboren wurde, der hier »Zedek« heißt, werde ein gerechter Mann

Im Traktat Schabbat (156a) zählt Rabbi Chanina auf, welchen Einfluss es habe, »unter ihnen geboren worden zu sein«. Wer etwa unter der Venus geboren wurde, werde reich und buhlerisch. Wer hingegen unter dem Jupiter geboren wurde, der hier »Zedek« heißt, werde ein gerechter Mann.

Dennoch heißt es im gleichen Traktat (156a): »Rabbi Jochanan sagte: Für das jüdische Volk gibt es kein Sternbild, das es beeinflusst. Das jüdische Volk unterliegt nicht dem Einfluss der Astrologie.«

Auch hier greift dann der Pragmatismus unserer Weisen. So sagt Rabbi Elieser ben Chisma in den Sprüchen der Väter: »Die Lehren der Vogelnester und die Nidda-Anfänge: Sie sind Hauptteile der Halachot; Astronomie und Geometrie sind Zubrot zur Weisheit« (3,18).

Der Talmud erzählt, dass Rabbi Jochanan ben Zakkaj die Bahnen der Himmelskörper berechnen konnte (Sukka 28a). Wer dazu in der Lage war, sollte dies unbedingt tun, heißt es weiter: »Rabbi Schimon ben Pazi sagte, dass Rabbi Jehoschua ben Levi im Namen von Bar Kappara sagte: Wer die astronomischen Jahreszeiten und die Bewegung der Sternbilder zu berechnen weiß und es nicht tut, über den sagt der Vers: ›Sie achten nicht auf das Werk Gʼttes, und sie sehen Sein Werk nicht‹ (Jeschajahu 5,12).«

In Zeiten, als es noch Völker gab, die Sterne oder Planeten anbeteten, handelten unsere Weisen revolutionär: Sie interessierten sich für die Himmelskörper, aber in dem Sinne, als sie sich fragten, was man aus ihnen ableiten kann.