Es ist dunkel im Jüdischen Museum in Wien. Hinter einem Durchbruch der schwarzen Wand strahlt die Neon-Installation »Image of God« von Belu-Simion Fainaru: Gott als Wort, Gott als Zeichen – und doch am Ende nichts als gleißendes (Gegen-)Licht. An der Wand gegenüber ist, weiß auf schwarz, zu lesen: »Da ist ein Riss, ein Riss in allem. Das ist der Spalt, durch den das Licht einfällt.« Ein Text von Leonard Cohen: Auch er suchte zeitweise Erleuchtung durch die Kabbala.

So beginnt die Ausstellung über die jüdische Mystik, diese Welt der Wunder, des Zaubers, der Kontemplation, des Rausches, eine Welt, in der es um die Überwindung des Egos geht. Eine Wanderung durch die einst geheime Wissenschaft, notiert im Buch Zohar, von den frühen spanischen Kabbalisten über die christliche Kabbala bis zu ihrer Hollywood-Popularisierung durch David Bowie, Britney Spears oder Madonna.

Die Ausstellung ist eine Wanderung durch die einst geheime Wissenschaft – David Bowie, Britney Spears und Madonna inklusive.

Seit Jahrhunderten haben sich Rabbiner, Theoretiker und Historiker die Finger wund geschrieben über die Kabbala und den »Baum der zehn Sefirot« in atomische Unterkategorien aufgespalten. Umso erfrischender das Konzept der Ausstellungsmacher Domagoj Akrap, Klaus Davidowicz und Mirjam Knotter, die mit Minimaltexten auskommen.

MAINSTREAM Stattdessen setzen sie auf wohl illuminierte Assoziationsräume, auf das Miteinander des Tradierten und des Gegenwärtigen, auf das Aufeinanderprallen von Gegensätzen, auf Reibung, die durch die Klitterung der Kabbala-Mythen im Laufe der Zeit eingesetzt hat, durch das Miteinander von Minderheiten-Kult und Mainstream-Mode. Von uralten Handschriften und Pop-Gegenständen wie dem Baseball-Schläger des »Bear Jew« aus Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds, auf dem mit Edding Namen wie »Lew Isakowitch« geschrieben sind: eine Ausstellung zum Abtauchen, zum Augenreiben, zum Wundern – und zum Mitdenken.

»Wir sind vom Visuellen ausgegangen«, sagt Davidowicz, »vom Erfahrbaren, vom Sinnlichen, und wir sind vollkommen ohne Dogmatismus an die Sache herangegangen. Uns ging es darum, zu zeigen, wie groß die Welt der Kabbala ist, wie sie sich von einem Geheimkult in unseren Alltag eingeschrieben hat.

Dabei geht es uns nicht darum, zu werten, sondern Geschichte und Status quo zu zeigen.« Davidowicz sagt, dass er viele Anspielungen auf die Kabbala früher selbst nicht erkannt habe, etwa in Umberto Ecos Roman Das Foucaultsche Pendel. Nun geht es ihm und den anderen Ausstellungsmachern darum, Querverweise in Hoch- und Populärkultur aufzuzeigen. Etwa die frühe Sozialisation Franz Kafkas durch die Begegnungen mit jüdischer Mystik in seiner Kindheit in Prag.

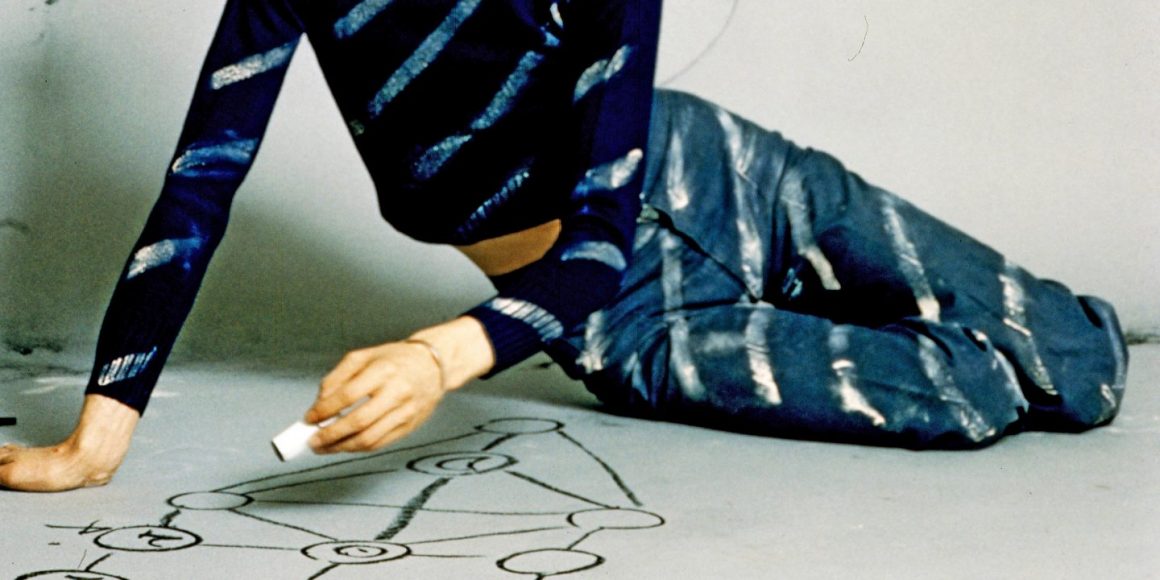

ALEFBET Die Ausstellung verbindet die Populärkultur nicht nur an der Oberfläche mit historischen Lehren der Kabbala. In einem Raum, in dem sich alles um die Buchstaben dreht, werden die spielerischen Videos der Künstlerin Victoria Hanna gezeigt, die sich vokal und ikonografisch mit den 22 Buchstaben des »Alef-Bet« auseinandersetzt. Daneben dreht sich eine schwarz-weiße Buchstabenscheibe des Künstlers Belu-Simion Fainaru in meditativer Schönheit. All das wird alten Medaillons und Armreifen mit den 72 Namen Gottes gegenübergestellt.

Zuweilen gerät die Ausstellung mit ihren dunklen Räumen, den illuminierten Exponaten, den Bildschirmen und komprimierten Texttafeln, in denen sich der Schatten des Betrachters immer wieder in Regenbogenfarben einschreibt, eher zu einer sinnlichen Erfahrung denn zur puren Wissensanhäufung. Der Rundgang scheint wie der Baum der Sefirot selbst: prägnante Kapitel, die sich mit jedem Blick in immer kleinere Details, Gleichnisse oder auch in Widersprüche auffächern.

Der Schau gelingt es, die Vielfältigkeit der Kabbala erfahrbar werden zu lassen, ohne ins beliebig Mystische oder in Willkürlichkeit abzudriften. Die Querverweise zeigen auf verblüffende Art das »Weiterleben« und die Veralltäglichung der Kabbala. So weisen die roten Bänder aus dem Kabbalah Center in New York, die durch Madonna bekannt geworden sind, auf die gleiche Idee hin wie die daneben ausgestellten Tabakdosen: »Devekut«, das »Anhaften an Gott«, das nach der Kabbala mit nahezu allen Gegenständen möglich ist.

»HOLLYWOOD-KABBALA« Überall blitzt die sogenannte Hollywood-Kabbala in der Ausstellung durch, ohne aber von den Ursprüngen der jüdischen Mystik, ihren unterschiedlichen Stadien, ihrer Verwissenschaftlichung und ihrer Erforschung abzulenken.

Die Querverweise sind oft erhellend: So wird der Film Black Swan ebenso wie Madonnas James-Bond-Song »Die Another Day« als Parabel für die Überwindung des Egos verstanden. Bei Madonna gleich doppeldeutig, indem sie ihren Songtext an einen anderen bekannten Kabbala-Jünger adressiert: »Sigmund Freud, analyse this, I’m gonna break the cycle, I’m gonna shake up the system, I’m gonna destroy my ego.«

Der Schau gelingt es, die Vielfältigkeit der Kabbala erfahrbar werden zu lassen, ohne ins beliebig Mystische oder in Willkürlichkeit abzudriften.

Überhaupt scheint die Kabbala ein heimliches Leitmotiv der Popmusik zu sein: von den Beatles (sie zeigen auf ihrem Sgt. Pepper-Album unter anderem das Bild des Okkultisten Aleister Crowley) über David Bowie (er hat bereits für Station to Station als abgemagerter Sinnsucher mit dem Baum der Sefirot posiert und trug das gleiche Kostüm auch im Video seines Songs »Lazarus«) bis zu Madonna – sie hat die Kabbala endgültig zur Mode erhoben (die lebensgroße Madame-Tussauds-Figur im Zentrum der Ausstellung wirkt dennoch etwas albern).

Erhellend ist die Erklärung der Ausstellungsmacher, warum es Ende der 60er-Jahre zur Popularisierung der Kabbala kam: Als Philip Berg 1969 das erste Kabbalah Center in den USA gründete, war dieses auch eine Reaktion auf die New-Age-Bewegung. Berg wollte, dass die Kabbala jeden erleuchtet, und verstand sie auch als Kampfansage an die Laster seiner Zeit, an LSD und andere Drogen.