Herr Rabbiner Balla, mehrere Frauen in den USA beschuldigen den 1994 verstorbenen Komponisten und Rabbiner Shlomo Carlebach, sie sexuell missbraucht zu haben. Seine Tochter Neshama Carlebach sagt, sie sei als Kind von einem Rabbi und Freund ihres Vaters missbraucht worden. Wie gehen Sie mit diesem Thema um?

Ich habe mich auf Facebook vor einigen Wochen zu der Hashtag MeToo-Kampagne geäußert und geschrieben: Ich werde mein Bestes tun, um meinem Sohn und meiner Umgebung ein persönliches Beispiel dafür zu geben, dass die jüdische Tradition Frauen schätzt, ehrt und respektiert. Menschen im Namen der Religion zu missbrauchen, ist mehr als falsch. Und es schmerzt mich jedes Mal, wenn der Hashtag #MeToo auf meiner Facebook-Seite erscheint. Ich habe große Empathie für Frauen, die Opfer sexueller Gewalt sind. Wir als Rabbiner müssen heute das Ausmaß der Problematik erkennen und klar benennen.

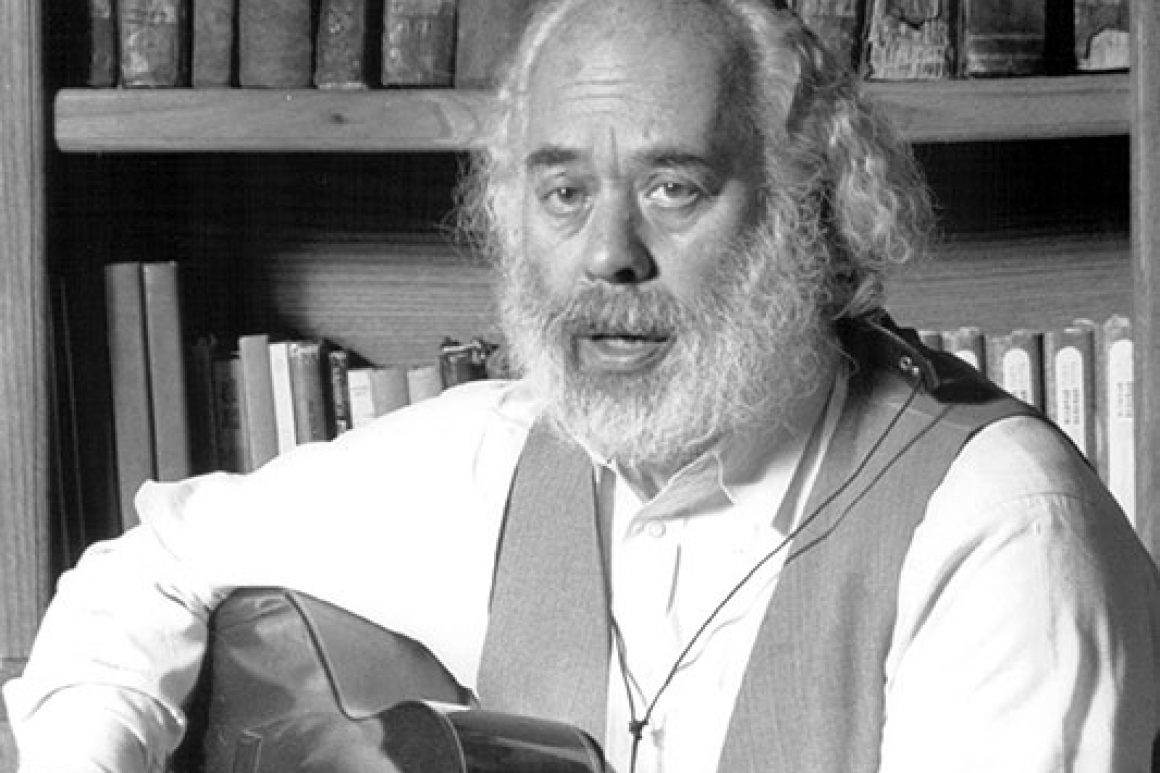

In einigen Synagogen in den USA wird jetzt überlegt, keine Carlebach-Melodien mehr zu verwenden. Sie haben in Leipzig das Institut für traditionelle Liturgie des Rabbinerseminars zu Berlin mitgegründet. Wie wird diese Problematik bei Ihnen diskutiert?

Bei der Ausbildung von Vorbetern spielt Rabbiner Carlebach keine große Rolle, denn wir lehren vor allem Nussach, also Melodien und Modalitäten der Musik im Gottesdienst. Aber für unsere alltägliche Arbeit als Rabbiner und Kantoren hat Carlebachs Musik definitiv eine Bedeutung. Denn seine Melodien, die wir insbesondere bei Kabbalat-Schabbat-Feiern verwenden, haben eine riesengroße Kraft – sie können Menschen bewegen.

Welche Vertonungen von Carlebach sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten?

»David Melech Israel« natürlich – manchmal benutzen wir diese Melodie in der Synagoge für das Gebet »Lecha Dodi«. Auch die Melodie für Psalm 29 gehört dazu. Es gibt auch eine sehr bekannte Melodie für »WeSchamru«, den Kiddusch am Schabbat, und für die Keduscha im Schacharit-Gottesdienst.

Was ist Ihr persönlicher Zugang zu Shlomo Carlebachs Musik?

Ich habe im Jahr 1999 in Israel einen Carlebach-Minjan miterlebt und dabei erfahren, dass ein Gebet ganz anders verlaufen kann, als ich es bisher gewohnt war. In Ungarn, wo ich herkomme, kannte ich nur die klassische Art des Gottesdienstes, und sie war nicht wirklich immer meine Welt. Manchmal haben die Vorbeter einfach nur die Wörter wiederholt und sie selbst nicht verstanden. Aber ich habe großes Verständnis für Gemeinden, die heute auf Carlebach-Melodien verzichten wollen.

Wie kann das in der Praxis überhaupt funktionieren?

Das ist genau das Problem. Denn diese Melodien sind sehr stark in unsere jüdische Alltagskultur eingeflossen. Wir singen sie etwa beim Jugendschabbaton des Bundes traditioneller Juden. Und man kann in einer Synagoge, in der sich bestimmte Melodien »eingebürgert« haben, nicht alles auf den Kopf stellen – das machen die Beter nicht mit.

Ist die Situation in den USA einfacher?

In den USA stellt sich die Frage noch einmal ganz anders als in Deutschland, denn dort verwendet man noch viel mehr Carlebach-Melodien im Gottesdienst als bei uns. Aber man kennt allgemein eine größere Auswahl, und viele Gemeindemitglieder sind es dort gewohnt, dass unterschiedliche Melodien verwendet werden können. Ich habe einen Freund, der Rabbiner in den USA ist. Er sagt: Wir können bestimmte Melodien nicht streichen, sonst müssten wir die gesamte Kultur der vergangenen 2000 Jahre, die zum großen Teil auf Gewalt beruht, aus unserem Leben verbannen. Ich teile seine Meinung. Wir können schließlich auch nicht alle Filme, die Harvey Weinstein produziert hat, auf den Index stellen.

Aber was sollte man dann tun?

Meine persönliche Entscheidung ist: Ich habe bisher keinen »Carlebach-Schabbat« abgehalten, und ich werde das auch in Zukunft auf keinen Fall tun. Wir sollten unser Bestes tun, um Shlomo Carlebach nicht auch noch zusätzlichen Ruhm zu verschaffen. Wir können seine Melodien nicht eliminieren, müssen aber auch nicht hervorheben, von wem sie stammen. Bis heute gibt es in vielen Gemeinden Frauen, die Übergriffe von Shlomo Carlebach überlebt haben. Deshalb finde ich es sehr mutig von seiner Tochter Neshama, dass sie jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Sie steht schließlich in einem großen Konflikt: Sie liebte ihren Vater, und gleichzeitig ist ihr bewusst, was er anderen Frauen angetan hat.

Sollte man das Thema also offensiv angehen – das heißt, bewusst über Carlebachs Werk, aber auch über sein Fehlverhalten sprechen? Vielleicht beim nächsten Jugendkongress der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland?

Ja, wir müssen als Rabbiner diese Themen klar und offen diskutieren und benennen, gerade in der Jugendarbeit. Und es muss klar sein: Sexueller Missbrauch und sexuelle Gewalt haben im Judentum keinen Platz.

Mit dem Rabbiner der Israelitischen Religionsgemeinschaft zu Leipzig und Vorstandsmitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz sprach Ayala Goldmann.