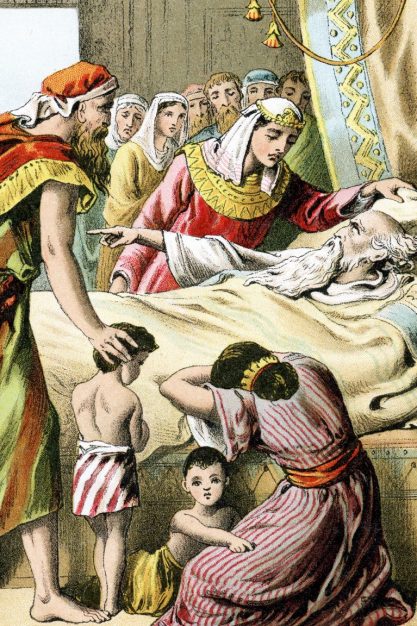

An diesem Schabbat schließen wir die Lesung des ersten Buches der Tora ab. Jakow, der letzte der Erzväter der Israeliten, segnet auf dem Totenbett seine Kinder. Sie werden entsprechend ihren Eigenschaften und Taten gelobt oder getadelt.

So auch Schimon und Levi. Die beiden brachten die ganze Sippe durch ihre Gewalttätigkeit in Schechem in Gefahr, als sie aus Rache für die Vergewaltigung ihrer Schwester Dina alle männlichen Einwohner der Stadt töteten. Jakow hat dies nicht vergessen. In seinem Segen spricht er sich gegen jegliche Gewalt aus.

Die Segenssprüche für Jakows Söhne und ihre Nachfahren am Ende dieses biblischen Buches dienen als Stütze zur Erinnerung an vergangene Ereignisse und sorgen für ein bleibendes Gedenken.

verdrängen Heute wird oft von »Erinnerungskultur« gesprochen. In unserem Leben scheint jedoch das Vergessen oder Verdrängen eine ebenso große Rolle zu spielen. Mir scheint, dass eine alte talmudische Parabel uns dies verdeutlichen will.

Es wird behauptet, das intensive Lernen stelle nur eine anstrengende Rückbesinnung auf all das dar, was wir bereits vergessen haben. Im Talmud wird erzählt, dass der Fötus im Mutterleib noch die ganze Tora kennt und die ganze Welt überblickt, von einem Ende bis zum anderen. Doch im Augenblick der Geburt berührt ihn ein G’ttesbote an den Lippen, und das Kind vergisst all sein Wissen und muss alles auf dieser Welt von Neuem erlernen.

Die Tora kennt die Furcht der Menschen vor dem Vergessen. Es scheint, als ob in der Tora das Vergessen nicht nur als Gegensatz zur Erinnerung beschrieben wird, sondern bereits eine Verfehlung darstellt, aus der weitere Vergehen erwachsen.

So lesen wir im 5. Buch Mose: »Hüte dich, dass du den Ewigen, deinen G’tt, nicht vergisst, dass du Seine Gebote und Rechtssatzungen, die Ich dir heute gebiete, wahrst, (sonst könnte) dein Herz hochmütig werden, und du vergäßest den Ewigen, deinen G’tt, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, geführt hat« (8,11).

Die Tora kennt die Furcht der Menschen vor dem Vergessen.

Die Mahnung der Tora endet dramatisch: »Wenn du aber den Ewigen, deinen G’tt, vergisst und anderen Göttern nachwandelst und ihnen dienst, so bezeuge ich es heute gegen euch, dass ihr zugrunde gehen werdet« (8,19).

Die Überlegung, dass ein ganzes Volk nicht nur ermahnt wird, die Erinnerung zu bewahren, sondern auch bedingungslos die Verantwortung für das Vergessen zu tragen, scheint für die Tora selbstverständlich zu sein. Dahinter steckt der Begriff des »kollektiven Vergessens«, das ebenso problembeladen sein kann wie die »kollektive Erinnerung«. Dies bedeutet aber für mich, dass es keine Erinnerungskultur geben kann ohne eine Praxis des Vergessens.

Der jüdische Gelehrte und Historiker Josef Chajim Yerushalmi (1932–2009) behauptete, dass, streng gesehen, die Völker nur in der Lage sind, die Gegenwart zu vergessen, aber niemals die Vergangenheit. Das heißt, dass die Einzelnen, die ein Volk bilden, die Ereignisse vergessen können, die in ihrem Leben stattgefunden haben – doch ist es unmöglich, dass sie jene Geschehnisse vergessen, die in der Vergangenheit vor ihrer Zeit passierten.

vergessen Wenn wir behaupten, setzt Yerushalmi seine Gedanken fort, dass sich ein Volk »erinnert«, dann meinen wir in Wirklichkeit, dass die Vergangenheit es aktiv dem gegenwärtigen Geschlecht weitergegeben hat. Und das jetzige Geschlecht hat sich diese Vergangenheit als etwas Inhaltsvolles zu eigen gemacht.

Und umgekehrt lässt sich behaupten, dass ein Volk nur dann zu vergessen in der Lage ist, wenn jenes Geschlecht, das gegenwärtig noch die Vergangenheit »besitzt«, diese den nachfolgenden Genera-tionen nicht überreicht oder aber die kommenden Generationen diese Geschichte ablehnen. Yerushalmis Prinzip besagt: Ein Volk kann nicht etwas vergessen, was es nie bewusst übernommen hatte.

All die Ermahnungen, die das jüdische Volk zur Erinnerung verpflichten und vor dem Vergessen warnen, wären sinnlos gewesen, wenn sie mit den Riten und geschichtlichen Erzählungen nicht zur Lehre, zur Tora, kanonisiert worden wären.

ruhestätte Im letzten Dialog zwischen Josef und Jakow sticht ein Satz wie ein Fremdkörper heraus. Scheinbar aus dem Kontext gerissen, sagt Jakow: »Als ich aus Aram kam, starb mir Rachel (deine Mutter) im Land Kenaan ..., und ich beerdigte sie auf dem Weg nach Efrat, die Stadt heißt nun Bet-Lechem« (1. Buch Mose 48,7).

Über den Sinn dieses Verses rätseln unsere Weisen. Manche meinen, Jakow habe damit den Vorwürfen Josefs zuvorkommen wollen, denn auch er, Jakow, möchte in Kenaan beerdigt werden (49, 29–30). Josef hätte ihm sagen können: Du legst mir aber mit deiner Verpflichtung, dich nach deinem Tod in Kenaan zu beerdigen, eine schwere Bürde auf, Vater. Du selbst hast dich meiner Mutter gegenüber nicht so pietätvoll verhalten. Du hast sie nicht einmal in Bethlehem beerdigt, sondern nur in einer Grabstätte auf dem Weg dorthin.

Im Talmud wird erzählt, dass der Fötus im Mutterleib noch die ganze Tora kennt und die ganze Welt überblickt.

Nach einer weit verbreiteten exegetischen Legende soll die Israeliten ihr Weg, als sie nach der Zerstörung des Ersten Tempels durch die babylonischen Eroberer in die Verbannung getrieben wurden, an Rachels Grab vorbeigeführt haben. Die Exilanten meinten zu wissen, dass die Mutter Israels für ihre Kinder und für deren Rückkehr betete.

Der Midrasch, die exegetische Literatur, zitiert die Worte des Propheten Jeremia, der an dieser Tradition festhielt: »Rachel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. (…) Der Ewige sprach: Lass dein Schreien und Weinen. (…) Sie werden wiederkommen aus dem Land des Feindes« (31, 15–16).

Rachels Grab auf dem Weg nach Bethlehem ist für das jüdische Volk bis heute eine heilige Stätte der Andacht und des Gedenkens.

Der Autor ist emeritierter Landesrabbiner von Württemberg.

inhalt

Der Wochenabschnitt Wajechi erzählt davon, wie Jakow die Enkel Efrajim und Menasche segnet. Seine Söhne versammeln sich um sein Sterbebett, und er wendet sich an jeden mit letzten Segensworten. Jakow stirbt und wird seinem Wunsch entsprechend in der Höhle Machpela in Hebron beigesetzt. Josef verspricht seinen Brüdern, nun für sie zu sorgen. Später dann, bevor auch Josef stirbt, erinnert er seine Brüder daran, dass der Ewige sie in das versprochene Land zurückführen wird.

1. Buch Mose 47,28 – 50,26