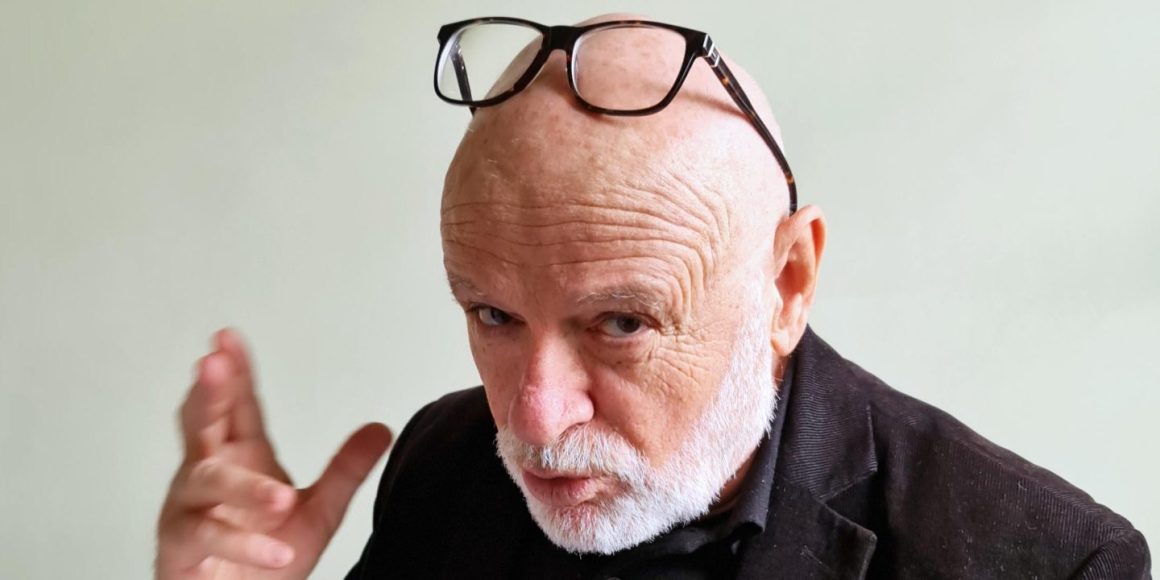

Als die Geflüchteten aus der Ukraine kamen, kümmerten sich Helferinnen und Helfer um Unterkünfte, Arzttermine Schulplätze, Therapien - und vieles mehr. So erzählt es Küf Kaufmann, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig.

Viele Mitglieder der Gemeinde haben Verwandte und Bekannte in der Ukraine und auch in Russland, so dass ihnen der Krieg nah ist. »Deshalb reagiert unser Herz sofort auf den Hilferuf der Schutzsuchenden, und unser Verstand befiehlt uns: ‚Handle!‘ «, betont Kaufmann.

Er ist einer derjenigen, die in dem neuen Buch »Flucht und Engagement. Jüdische und muslimische Perspektiven« zu Wort kommen - zu eben jenen Themen. Der Band ist Auftakt zur wissenschaftlichen Arbeit der neuen jüdisch-muslimischen Denkfabrik »Schalom Aleikum« des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Damit soll in diesem Rahmen auch der interreligiöse und gesellschaftliche Dialog fortgesetzt werden, wie Denkfabriksleiter Dmitrij Belkin und Zentralratsgeschäftsführer Daniel Botmann in ihrem Beitrag schreiben. Das Buch wurde Anfang Dezember in Berlin vorgestellt.

Wer etwas erfahren möchte über die Hilfen von Juden und Muslimen für Geflüchtete - nicht nur aus der Ukraine - oder ihr Engagement in Krisenzeiten allgemein, kann in dem Buch Beispiele finden. So berichtet der Geschäftsführer der Wohlfahrtsstelle Malikitische Gemeinde in Düsseldorf, Rachid Amjahad, über Hilfen von muslimischer Seite: »Die Flüchtlingsarbeit hat bei uns schon mit der Entstehung der ersten Gemeinden in den 1970er Jahren angefangen, da die meisten Muslime aus Ländern stammen, in denen es nicht gerade blühende Demokratien gibt.«

Amjahad hebt eine gute Zusammenarbeit mit Behörden und auch mit christlichen Wohlfahrtsverbänden hervor. Gleichwohl verschweigt er die Probleme nicht, die zum Beispiel durch fehlende Gelder oder Personal entstehen. Mit dem Flüchtlingszuzug ab 2015 seien in Gemeinden Mahlzeiten angeboten worden sowie Deutschkurse, Hilfen bei der Wohnungssuche und Psychotherapien. Auch habe man sich um muslimische Bestattungen gekümmert.

Und: »Wir bieten Veranstaltungen zu Antisemitismus an und klären über Falschnachrichten auf.« Amjahad betont, dass Geflüchtete spezielle Zugänge dazu bräuchten - denn viele sagten: »Wir waren nicht die Täter. Die Täter waren die Deutschen.«

Bei der Aufklärungsarbeit schöpfe die Wohlfahrtsstelle aus der marokkanischen Geschichte der malikitischen Rechtsschule: »Wir gehen dabei bewusst auf das marokkanische Judentum ein, dass eine 2500-jährige Geschichte hat. Dabei betonen wir sowohl das gute Zusammenleben zwischen Muslimen und Juden, erwähnen aber auch Ausschreitungen und Pogrome der muslimischen Bevölkerung gegen Juden.«

Im wissenschaftlichen Teil leiten Fachleute die Bereitschaft für gesellschaftliches Engagement aus der jeweiligen Religion her. Für das Judentum wird auf Tikkun Olam - die Welt aktiv zum Besseren gestalten - und Zedaka - Gutes tun - sowie Gebote in der Tora verwiesen. Amjahad von der Wohlfahrtsstelle Malikitische Gemeinde nennt als wichtigen Grund für Engagement die Gottgefälligkeit. Sie besage, »dass die guten Taten am Ende des Lebens schwerer wiegen als die schlechten Taten, um mit dem Paradies belohnt zu werden«.

Das Buch möchte bisher wenig bekanntes Engagement vorstellen. Verwiesen wird zum Beispiel auf den Religionsmonitor 2017: »Während Muslime in bisherigen Studien durch ein unterdurchschnittliches freiwilliges Engagement aufgefallen sind, bringen sie sich in der Geflüchtetenhilfe in weit überdurchschnittlichem Maße ein. So liegt der Anteil der aktiven Geflüchtetenhelfer:innen unter den muslimischen Befragten bei 44 Prozent, das sind mehr als doppelt so viele wie unter den Christen (21 Prozent) und Konfessionslosen (17 Prozent).«

In einem Resümee heißt es, dass jüdische und muslimische Gemeinschaften enorme Kraft in ihrem Engagement eingebracht haben. Fest steht: Sie tragen damit viel zur Integration von Geflüchteten bei.

Denkfabrik Schalom Aleikum Buchreihe, Band I: Flucht und Engagement. Jüdische und muslimische Perspektiven, Hentrich & Hentrich Verlag, Berlin/Leipzig, 2022, 142 S., ISBN 978-3-95565-581-5