Mit seinem berühmten Namensvetter Samson Raphael Hirsch (1808–1888), dem Begründer der deutschen Neo-Orthodoxie, ist er nicht zu verwechseln. Der ebenfalls im 19. Jahrhundert wirkende Rabbiner Samuel Hirsch (1815–1889), über den jetzt eine »Jüdische Miniatur« erschienen ist, war einer der Pioniere des liberalen Judentums in Deutschland – und eine »radikale« Stimme in der Frühzeit der jüdischen Reformbewegung. Nach seiner Übersiedelung nach Philadelphia im Jahr 1866 hatte seine Stimme auch im erstarkenden amerikanischen Reformjudentum großes Gewicht.

Das auf Deutsch und Englisch erschienene Büchlein von Elmar P. Ittenbach – Lehrer für Deutsch, Englisch und katholische Religion, der wie Samuel Hirsch aus dem Dorf Thalfang in Rheinland-Pfalz stammt – ist eine knappe und gut lesbare Einführung in das spannende Leben und Denken eines Rabbiners, vor dessen Herausforderungen und Problemen auch heute noch viele jüdische Geistliche in der Diaspora stehen, und nicht nur sie allein.

Bis heute bekannt ist Samuel Hirsch dafür, dass er die Trauung von »gemischten« Paaren durch einen Rabbiner unter bestimmten Umständen zulassen wollte, auch wenn der nichtjüdische Partner nicht zum Judentum konvertiert war. Mit diesem Anliegen konnte sich Hirsch allerdings auch in seiner eigenen Reformgemeinde »Keneseth Israel« in Philadelphia nicht durchsetzen.

»Sabbathfrage« Viel beachtet bleibt auch sein Standpunkt zur »Sabbathfrage«: Er setzte sich bereits 1846 in einer Grundsatzschrift für eine Verlegung des jüdischen Ruhetages auf den Sonntag ein und versuchte ab 1871 nach dem Vorbild anderer Reformgemeinden, auch in seiner Synagoge Sonntagsgottesdienste einzuführen.

Elmar P. Ittenbachs Miniatur ist gegliedert in zwei Abschnitte: »Samuel Hirschs außergewöhnlicher Lebenslauf« und »Samuel Hirschs wegweisende Schriften«. Im ersten Teil zeichnet der Autor Hirschs Weg vom Sohn eines Viehhändlers zum Dr. phil., Rabbiner und Gelehrten nach.

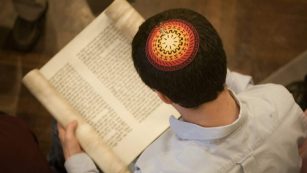

Jeschiwa Mit der Barmizwa beendete der hochbegabte Junge seine kurze Schullaufbahn in Thalfang und besuchte, so Ittenbach, ab seinem 13. Lebensjahr die Jeschiwa des »erzkonservativen« Aron Worms in Metz. Samuel Hirschs Sohn Emil Gustav schrieb später, sein Vater habe sich alles weltliche Wissen alleine angeeignet, »denn in der Talmudschule wäre selbst das Lesen eines deutschen Buches hart bestraft worden«. Mit ministerieller Sondererlaubnis wurde Hirsch zum Philosophiestudium zugelassen und bereits mit 26 Jahren promoviert.

Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, bewarb sich Hirsch um eine Rabbinerstelle in Dessau. 1839 wurde er zum Landesrabbiner von Anhalt-Dessau gewählt (und drei Tage später ordiniert), doch zwei Jahre später war der junge Rabbi wieder ohne Job: Man hielt ihn für zu liberal und forderte seine Abwahl mit der Begründung, er sei »einer der fleißigsten Besucher von Schankwirthschaften«.

Loge 1843 wurde Hirsch vom niederländischen König Wilhelm II. zum Oberrabbiner von Luxemburg berufen. Dort schloss sich der Rabbiner einer Freimaurerloge an, kämpfte für die Emanzipation der Juden, heiratete und wurde Vater (einer seiner drei Söhne starb im Alter von vier Monaten).

1866 bot ihm die Reformgemeinde in Philadelphia eine lebenslange Rabbinerstelle mit gutem Gehalt an. Drei Jahre später wurde Hirsch zum Präsidenten der ersten amerikanischen Rabbinerkonferenz gewählt. Anfang der 1880er-Jahre engagierte er sich für mittellose Einwanderer aus Russland, die vor zaristischen Pogromen geflohen waren. Zusammen mit David Einhorn begründete Hirsch eine Art »Rabbinerdynastie« des US-Reformjudentums. Mit 72 Jahren gab er das Rabbineramt auf und starb zwei Jahre später in Chicago.

philosophie In seinen Schriften, die Ittenbach kurz zusammenfasst, entwickelte Hirsch mit Hegelscher Dialektik eine komplexe Religionsphilosophie. In seiner Antwort auf »Die Judenfrage« des Hegel-Schülers Bruno Bauer widersprach er dessen These, Juden müssten sich taufen lassen, um sich zu emanzipieren. Samuel Hirsch wollte kein »Umstürzler« sein, sondern das Judentum zukunftsfähig machen, schreibt Ittenbach. Sein kleines Buch regt zu einer gründlichen Auseinandersetzung mit den Ideen liberaler deutscher Rabbiner jenseits von Abraham Geiger an.