Der Buchdruck war ein Segen für das Volk des Buches. Aber er blieb nicht ohne Nachteil für die Vielfältigkeit der Gemeinden. Denn gedruckte Siddurim und Toraausgaben bildeten meist den Minhag (Brauch) des Ortes ab, an dem sie entstanden. So wies etwa der Rödelheimer Siddur noch auf die Bräuche der damaligen Nachbarstadt Frankfurt am Main hin – auf die Bräuche anderer Gemeinden wurde darin natürlich nicht eingegangen.

Das Internet und die große Verbreitung kostengünstiger Bücher verstärkt diesen Prozess. Informationen sind leicht verfügbar, passen aber nicht immer zu lokalen Gegebenheiten. So verschwinden immer mehr lokale Minhagim – nicht nur, weil die Gemeinden kleiner werden, sondern vor allem deshalb, weil günstige und leicht erhältliche Siddurim den Markt dominieren und entsprechend tonangebend sind.

Tradition Der israelische Verlag Koren, der hervorragend gestaltete Bücher für ein großes Publikum herausbringt, hat diesen Prozess der Vereinheitlichung nun erstmals in der Geschichte umgedreht. Er hat – mit den technischen Mitteln eines großen Verlags – einen Siddur für eine kleine Gemeinde herausgebracht. In diesem Sommer erschien ein Siddur für die Portugiesische Gemeinde von Amsterdam. Sie blickt auf eine 400-jährige Tradition zurück, hat aber heute nur noch etwa 600 Mitglieder. Ihre große Synagoge, die sogenannte Snoge, ist eine Touristenattraktion.

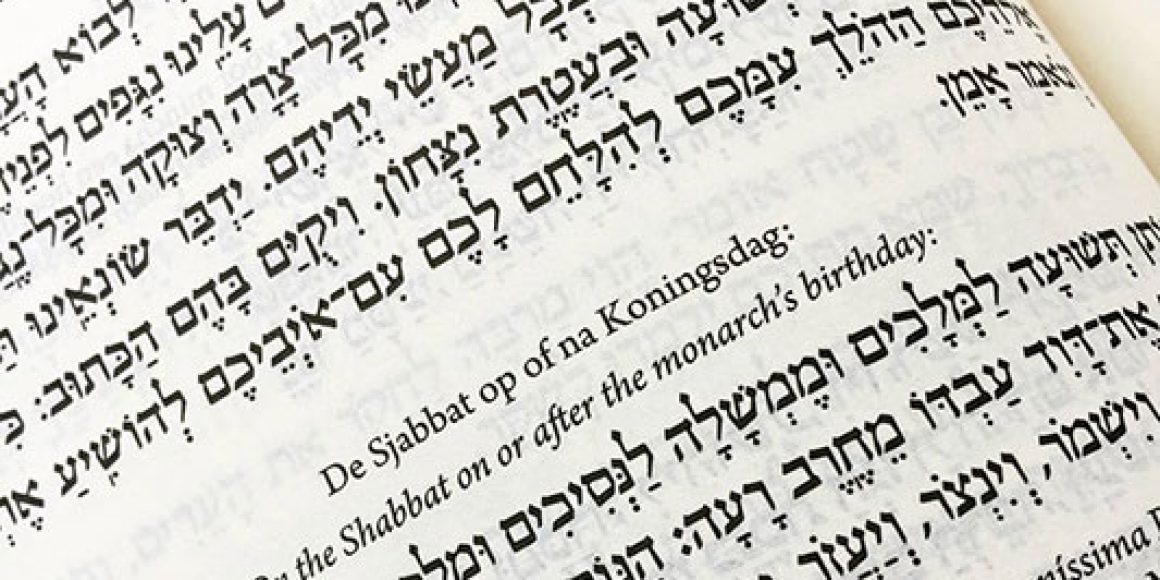

Die Gemeinde hat nun einen schönen »Siddur-Chumasch« für den »Saba«, also ein Gebetbuch und eine Toraausgabe in einem Band für den Schabbat. Sowohl die korrekte Wiedergabe der Gebete als auch die Einteilung der Toraabschnitte waren der Gemeinde wichtig, denn nicht in allen Traditionen ist diese Einteilung gleich. Hinzu kommen einige Abschnitte mit speziellen Kantillationszeichen.

Zudem sind die Haftarot, die Prophetenlesungen, für jeden Schabbat abgedruckt. Auch diese unterscheiden sich zuweilen von denen anderer Gemeinden. Begleitet wird das Ganze von Anweisungen in englischer und niederländischer Sprache. Einige Gebete sind auf Portugiesisch abgedruckt, weil sie in der Snoge heute in dieser Sprache gesagt werden. Dazu gehört auch das Gebet für den König der Niederlande.

Interessant ist dieser Siddur nicht nur wegen seiner Tradition, in der etwa während Kabbalat Schabbat nur »Lecha Dodi« gesagt wird oder vor der Toralesung alle damit verbundenen Aufgaben verteilt werden. Bemerkenswert ist auch die Geschichte dahinter, denn diese Ausgabe entstand aus der Gemeinde heraus.

Idee Initiiert hat das Projekt ein Beter, der als aschkenasischer Jude mit der Gemeinde in Berührung kam: Efraim Rosenberg. Der heute 45-Jährige ist Molekularbiologe am Niederländischen Krebsinstitut und lebt in Amstelveen, einem Vorort von Amsterdam, wohin sich das jüdische Leben der Stadt vor einiger Zeit verlagert hat. Auch dort unterhält die Gemeinde eine kleine Synagoge.

Ursprünglich wollte Rosenberg zu Hause am Computer einen Siddur zusammenstellen, den sein Vater an den Feiertagen verwenden könnte, ohne viel in den verschiedenen Texten blättern zu müssen. Die Texte lagen nämlich nur verteilt als Kopien aus Büchern vor, die in der Vorkriegszeit erschienen sind. Vor allem die Besonderheiten bei den Toralesungen führten häufig zu Verwirrung, weil man sich auch hier auf Kopien verlassen musste. Diese basierten auf einer Ausgabe von 1767.

Schnell entstand daraus, in Abstimmung mit anderen Betern, eine detaillierte Zusammenstellung der Gebete und Texte, die man in den Synagogen der Gemeinde in Amsterdam und Amstelveen spricht.

Hilfe kam auch von Bram Palache, dem Vorsitzenden der Portugiesischen Gemeinde, der für die Gebete zuständig ist. Erstmals wurden die Texte auf einer Barmizwa in einer Auflage von 40 Stück mit eigenem Layout getestet. Für eine richtige Auflage suchte die Gemeinde dann nach einem Verlag, der schöne Bücher produziert und nicht nur die Vorlage abdruckt. Auf diese Weise entstand die Zusammenarbeit mit Koren.

Das Ergebnis ist inhaltlich und gestalterisch großartig und könnte theoretisch auch von portugiesischen Gemeinden in London und in den USA genutzt werden. Vielleicht inspiriert es auch andere Gemeinden, auf diese Art den eigenen Minhag zu bewahren.

»Koren Amsterdam Shabbat Humash«. Koren, Jerusalem 2017. 721 S., 29,95 $