Digitalisierung ist in aller Munde. Wer erfolgreich und modern sein möchte, muss sich damit befassen, sonst verpasst er den Anschluss. Doch gilt das, was für Arbeitsplatz, Behörden und Medien zutrifft, auch unbedingt für eine Religion? Würde die Digitalisierung dem Judentum helfen, moderner, attraktiver und praktischer zu werden? Und falls ja, was sind die Grenzen einer solchen Modernisierung?

Das Judentum gilt als sehr konservativ. Die Tora, die vor fast 3000 Jahren von G’tt gegeben wurde, regelt alle Bereiche des Lebens. Und auch die Bräuche, die mit der Zeit entstanden sind, dürfen weder verworfen noch geändert werden.

Innovationen Jedoch sind sinnvolle technische Innovationen, die dem jüdischen Religionsgesetz – der Halacha – nicht entgegenstehen und in unserem Leben nützlich sein können, im Judentum gern willkommen.

Künstliche Befruchtung, eine Webcam bei der Kaschrut-Überwachung statt eines menschlichen Aufpassers (Maschgiach), Fleisch aus dem Labor, DNA-Analyse als halachischer Beweis – das sind nur einige innovative Erfindungen, die auch von sehr orthodoxen Juden genutzt werden oder demnächst zum Einsatz kommen werden.

Es gibt in Israel sogar ein Institut für Halacha und Wissenschaft, »Zomet«, das zahlreiche technische Innovationen für das religiöse Leben entwickelt hat. Und Rabbiner Menachem Perl, Direktor des Zomet-Instituts, hat jüngst die Ansicht geäußert, auch das Verfahren zum Schreiben einer Torarolle sei reif für eine technische Revolution.

Sinnvolle technische Innovationen sind willkommen. Ich bin aber der Meinung, dass nicht alles im Judentum digitalisiert werden kann.

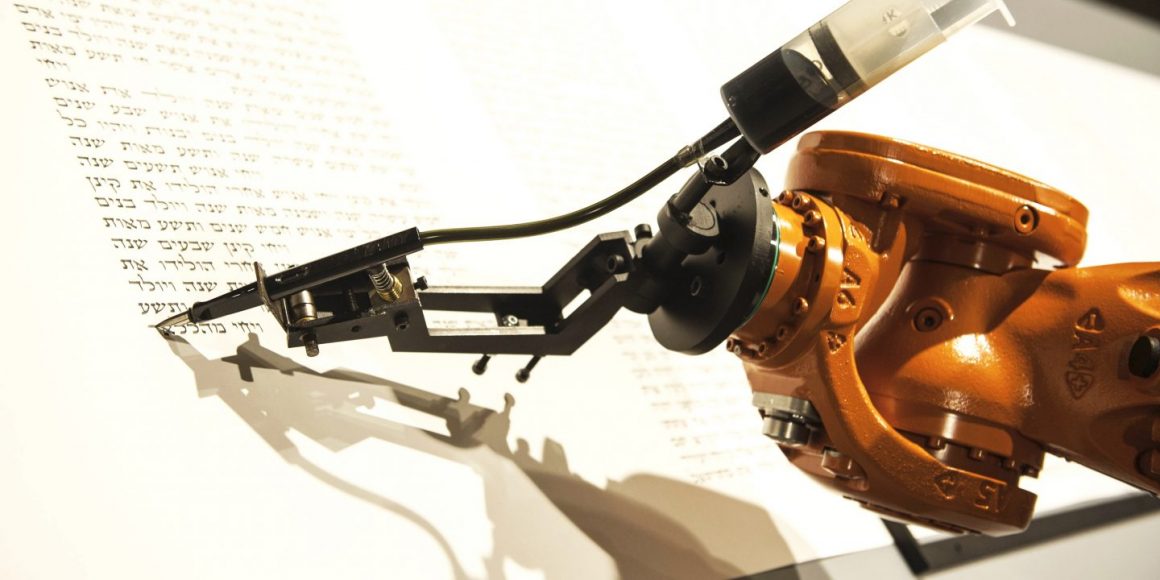

»Bios(Torah)« Doch ich bin der Meinung, dass nicht alles im Judentum digitalisiert werden kann. Die Diskussion über den Roboter als Ersatz für den Sofer ist keineswegs neu: Vor viereinhalb Jahren sorgte eine Installation der Künstlergruppe »robotlab« im Jüdischen Museum Berlin für Aufsehen. Ein Roboter wurde aufgestellt, der eine Torarolle schreiben konnte.

Und zwar absolut richtig und authentisch, mit klassischer schwarzer Tinte, als ob sie von einem professionellen Sofer geschrieben würde. Die Installation hieß »Bios(Torah)«, was für »Basic Input Output System« steht. Der Name wurde sehr symbolisch gewählt: »Bios« bedeutet auf Griechisch »Leben«, und die Tora ist auch »Chajenu veOrech jamenu« (unser Leben und die Länge unsere Tage). Sehr interessant, sehr symbolisch – aber darf ein Sofer denn tatsächlich durch einen Roboter ersetzt werden?

Der Hauptvorteil des Roboters gegenüber dem Sofer ist zweifelsohne nicht nur fehlerfreie Arbeit, sondern auch die Geschwindigkeit. Um eine Torarolle (Sefer Tora), die 304.805 Buchstaben beinhaltet, zu schreiben, braucht ein erfahrener Sofer fast ein Jahr. Der »Bios(Torah)«-Roboter, der auf menschliche Geschwindigkeit eingestellt wurde, hat die ganze Tora in nur drei Monaten geschrieben. Wenn dieses Verfahren halachisch koscher wäre, wäre der praktische Nutzen sehr groß.

Nicht viele wissen es, aber das letzte von 613 Geboten der Tora besteht darin, dass jeder für sich selbst eine Sefer Tora schreiben soll. Der Sinn dieses Gebotes ist offensichtlich: Jeder Jude ist verpflichtet, die Tora zu lernen, und dafür braucht man eine Torarolle. Jedoch ist es laut dem jüdischen Religionsgesetz sogar dann ein wichtiges Gebot, eine neue Sefer Tora für sich selbst zu schreiben, wenn man eine Torarolle geerbt hat.

Das letzte der 613 Gebote ist, eine Torarolle für sich selbst zu schreiben. Es ist gar nicht so einfach, dieses Gebot zu erfüllen.

Fehler Es ist aber gar nicht so einfach, dieses Gebot zu erfüllen. Es gibt zahlreiche Vorschriften, wie man eine Torarolle schreibt, und ein einziger Fehler macht die ganze Rolle unbrauchbar. Deshalb dürfen heutzutage nur extra dafür ausgebildete Sofrim die Torarollen schreiben.

Theoretisch kann jedermann einen Sofer beauftragen, eine Torarolle zu schreiben. Jedoch kostet eine solche Rolle etwa 30.000 bis 40.000 Euro, was sich nur wenige leisten können. Da wäre der Roboter eine bedeutende Hilfe: Viele Menschen könnten sich ihren Wunsch nach einer eigenen Sefer Tora erfüllen.

Jedoch bin ich mir sicher, dass es nie dazu kommen wird. Schon die Autoren der Installation »Bios(Torah)« wussten, dass eine nicht von Menschen geschriebene Tora nicht koscher ist. Um eine koschere Tora zu schreiben, braucht man »Kawana« (ausdrückliche Absicht und Hingabe). Und sogar, wenn man den Roboter mit dieser Kawana einschaltet (wie es von manchen beim Backen von Mazze in einem maschinellen Ofen praktiziert wird), reicht das nicht aus.

Denn vor dem Schreiben eines jeden einzelnen G’ttesnamens in der Tora soll der Sofer diese Absicht ausdrücklich ankündigen. Rabbiner Perl ist zwar der Ansicht, der Einsatz neuer Technologie beim Schreiben einer Torarolle tue der Heiligkeit der Bücher keinen Abbruch. Ein maschinelles Verfahren müsse allerdings von einem Sofer (Schreiber) überwacht werden, und jeder Name G’ttes müsse durch den Sofer eigenhändig geschrieben werden. Jedoch auch unter diesen Bedingungen werden die meisten Rabbiner und potenzielle Toranutzer solche »Erzeugnisse« nicht nutzen wollen.

Auch ein G’ttesdienst erfolgt nicht automatisch. Wichtig ist »Kawana«, ausdrückliche Absicht und Hingabe.

Mikwe Es gibt aber auch andere wichtige Details, die nur ein menschlicher Sofer garantieren kann. Viele Sofrim tauchen vor dem Schreiben in die Mikwe ein, andere sagen jedes Wort laut. Auch wenn das nicht entscheidende Faktoren sind, sind sie vielen Gemeindemitgliedern wichtig.

Deshalb werden wir auch in Zukunft nur von Menschen geschriebene Sifrei Tora in den Synagogen benutzen, und deshalb bleibt die von dem Roboter in Berlin geschriebene Torarolle ein schönes Kunststück und kann höchstens in Museen ihr Platz finden.

Daraus können wir einiges lernen: Nicht alles im Leben kann digitalisiert und robotisiert werden. Unser Judentum lebt von Gefühlen und Verstand. Ein G’ttesdienst kann nicht »automatisch« erfolgen. Eine von Menschen geschriebene Tora sagt uns: Nicht nur bei den Gebeten, sondern auch beim Toralernen brauchen wir Kawana. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass die Tora, die wir lernen, g’ttliche Weisheit ist und nicht ein akademisches Fach. Technologien sind wichtig und hilfreich, können aber unsere Spiritualität nicht ersetzen!

Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Gemeinden zu Halle und Dessau und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD).