Da brachen die sieben Hungerjahre an, wie Josef vorausgesagt hatte. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern; aber in ganz Ägyptenland war Brot» (1. Buch Mose 41,54).

Jahre zuvor hatte Josef vor Pharao gestanden. Er hatte verkündet, dass es nach sieben üppigen Jahren sieben Jahre Hunger geben werde. Dann hatte er einen Stabilitätsplan entworfen – den Grundriss für das erste soziale Sicherheitsnetz der Geschichte: Hartz IV für die hungrigen Ägypter.

Der Pharao war beeindruckt, übertrug dem neu ernannten Vizekönig die Verantwortung für die Volkswirtschaft und setzte damit dessen Plan in die Tat um.

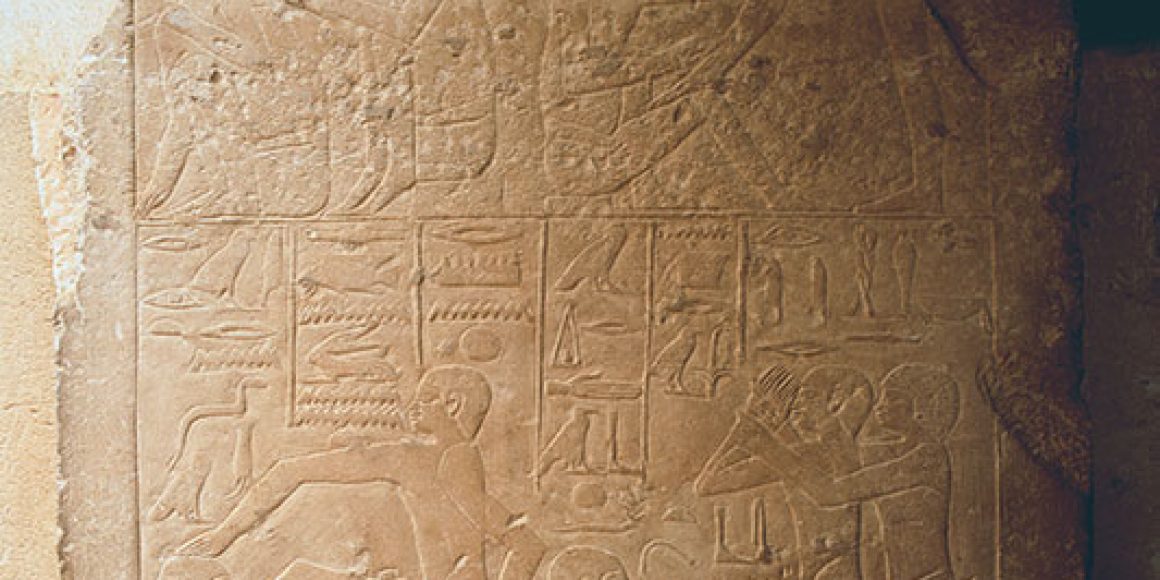

Josef sammelte den Ertrag der Felder in den sieben fetten Jahren, in denen in Ägypten Überfluss herrschte, und ließ ihn in die Städte bringen (41,48). Diese Wirtschaftspolitik konnte kein Geheimnis bleiben, denn für solche Riesenmengen musste man in jedem Bezirk große Speicher bauen (41,49).

Und was tat das Volk währenddessen? Verließ es sich auf den Staat in der Annahme, man werde schon genug Nahrung lagern? In einer Gesellschaft, die noch nicht einmal ein Wort kannte für ein soziales Sicherheitsnetz, wäre ein derartiges Vertrauen sehr erstaunlich. Glaubten sie vielleicht nicht an die sieben angekündigten Hungerjahre? Dachten sie, der Staat baute die Speicher umsonst? Oder vergaßen sie während der sieben üppigen Jahre, was Hunger ist? Wir wissen es nicht, aber nach dem Midrasch traf keine der obigen Spekulationen zu.

Hungersnot Wir im Westen haben längst vergessen, was eine Hungersnot ist. Lediglich in Spendensammlungen für Arme in fernen Ländern begegnen wir Hunger, geben ein paar Euro und vergessen das Ganze. Für eine Agrargesellschaft jedoch war das Anlegen von Nahrungsmittelvorräten, die die Menschen womöglich sogar mehrere Jahre lang versorgen konnten, ebenso selbstverständlich wie für uns eine Krankenversicherung.

Nach dem Midrasch hätten die Ägypter auch ohne Josefs Ankündigung Speicher angelegt, denn Hungersnöte kamen immer wieder vor. Sobald wir das verstehen, staunen wir umso mehr über folgenden Vers: «Als Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao nach Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern: ›Geht hin zu Josef; was er euch sagen wird, das tut!‹» (41,55).

Wie später im Text zu lesen ist, spielte sich dieses Szenario nicht während des siebten, sechsten oder fünften Jahres der Hungersnot ab, sondern im ersten. Wieso fragte das Volk nach Brot, wenn es doch sicher selbst genug gespeichert hatte?

Raschi (1040–1105) erklärt diese Schwierigkeit mit dem obigen Midrasch, der uns seltsam erscheint. Denn demnach hätten die Ägypter zwar Getreide aufbewahrt, doch es sei verdorben. Das Getreide hingegen, das in Josefs Lagerhäusern aufbewahrt wurde, hätte sich gehalten. Darum kamen sie zu Josef, der bereit war, das Volk zu ernähren.

Jedoch stellte er ihnen eine Bedingung: Sie mussten sich beschneiden lassen. Die Ägypter waren entsetzt und beschwerten sich beim Pharao, in der Hoffnung, er würde Josef widersprechen. Doch Pharao fragte, weshalb die Einzelpersonen kein Getreide aufbewahrt hätten. Als er erfuhr, dass sie sehr wohl Getreide gespeichert hatten, es aber verdorben war, befahl er seinem Volk, Josefs Bedingung zu akzeptieren.

Pflicht Weshalb aber sollte Josef die Ägypter beschneiden wollen? Aus unseren Quellen geht nicht eindeutig hervor, ob nur Juden die Pflicht haben, sich beschneiden zu lassen, oder ob das für alle Nachkommen Awrahams gilt. Waren die anderen Söhne Awrahams – außer Jizchak – lediglich verpflichtet, sich selbst beschneiden zu lassen, nicht aber die nächste Generation? Fest steht: Die Ägypter waren keine Nachkommen Awrahams. Wieso sollten sie sich beschneiden lassen? Außerdem ist die Beschneidung ein Bundeszeichen zwischen G’tt und den Israeliten – deshalb ist uns untersagt, Nichtjuden, die keine Nachkommen Awrahams sind, rituell zu beschneiden.

Der Maharal von Prag, Rabbi Jehuda Löw ben Bezalel (um 1520–1609), setzt sich mit dieser Problematik auseinander und sieht darin die Auswirkung eines Aspekts des Brit-Mila-Gebots. Nach seiner Auffassung symbolisiert die Vorhaut das, was verwest, was nicht dauerhaft ist. Das jüdische Volk, das mit einer ewigen Aufgabe betraut wurde und mit dem G’tt einen ewigen Bund schloss, soll sich von der Symbolik der Verwesung entfernen.

Normalerweise gebe es keinen Grund, die Ägypter zu beschneiden, und es wäre Josef untersagt, dies zu tun. Aber die siebenjährige Hungersnot war ungewöhnlich, und die Unbeschnittenheit der Ägypter hatte plötzlich nicht nur geistige, sondern auch physische Auswirkungen. Nach dem Midrasch fühlte Josef, dass er die Ägypter, damit sie überleben, beschneiden muss. Andernfalls würde das Getreide, das er ihnen gibt, verderben, sobald es in ihre Hände gelangt.

Aus dem Midrasch folgt natürlich, dass der Befehl, sich beschneiden zu lassen, eine Ausnahme war. Die Ägypter würden ihre Nachkommen nach dem Ende der Hungerjahre nicht weiterhin beschneiden müssen.

Quellen Schon der griechische Historiker Herodot (um 490–424 v.d.Z.) berichtet, dass Ägypter sich beschneiden ließen. Verschiedene andere, noch viel ältere historische Dokumente belegen diese Praxis. Doch diese Berichte täuschen. Es ist unklar, ob die Beschneidung bei allen Ägyptern oder nur bei den Priestern durchgeführt wurde, und es ist nicht erwiesen, dass die ägyptische Beschneidung eine Zirkumzision war oder lediglich ein Einschnitt, der die Vorhaut öffnete, aber nicht entfernte.

Wer weiß, vielleicht gelang es Josef, eine Generation ausnahmsweise nach jüdischer Art zu beschneiden, weil die Ägypter mit dem Gedanken der Beschneidung sowieso bereits vertraut waren.

Nicht nur wegen der Beschneidungsdebatte in Deutschland und Europa setzen wir uns regelmäßig mit der Bedeutung der Brit Mila auseinander. Mit einem Beschneidungsverbot wollten einst die Seleukiden das jüdische Volk auslöschen. Doch das Volk weigerte sich und stand dagegen auf. Seither feiern wir die dauerhafte Existenz unseres Volkes und betonen sie ganz besonders an Chanukka. Nach der obigen Erklärung gibt es eine direkte Verbindung zwischen der andauernden Existenz des Volkes Israels und der Mizwa der Brit Mila: Wir erzählen bis heute von unserem Sieg gegen die Seleukiden – während sie selbst längst verwest sind.

Der Autor ist Mitglied des Beirats der Orthodoxen Rabbinerkonferenz.

Inhalt

Paraschat Mikez erzählt von den Träumen des Pharaos, die niemand an seinem Hof deuten kann – außer Josef. Er sagt voraus, dass nach sieben üppigen Jahren sieben Jahre der Dürre kommen werden, und empfiehlt Pharao, Vorräte anzulegen. Der Herrscher betraut ihn mit dieser Aufgabe. Dann heiratet Josef: Er nimmt Asnat, die Tochter des ägyptischen Oberpriesters, zur Frau. Sie bringt die gemeinsamen Söhne Efraim und Menasche zur Welt. Dann kommen wegen der Dürre in Kanaan Josefs Brüder nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Josef wirft ihnen vor, sie seien Kundschafter, und hält Schimon fest, während sie Benjamin holen sollen. Als die Brüder nach Ägypten zurückkehren, klagt er sie des Diebstahls an und hält Benjamin fest.

1. Buch Mose 41,1 – 44,17