Eine Sonderausstellung, die noch bis zum 27. April im Israel-Museum in Jerusalem zu besichtigen ist, erinnert an das vielseitige Werk von Moses Maimonides, der auch als Rambam (Abkürzung von Rabbi Mosche Ben Maimon) bekannt ist. Ohne Zweifel war Maimonides, der 1138 in Cordoba (Spanien) geboren wurde und 1204 in Fostat bei Kairo starb, eine der größten Persönlichkeiten, die das Judentum hervorgebracht hat.

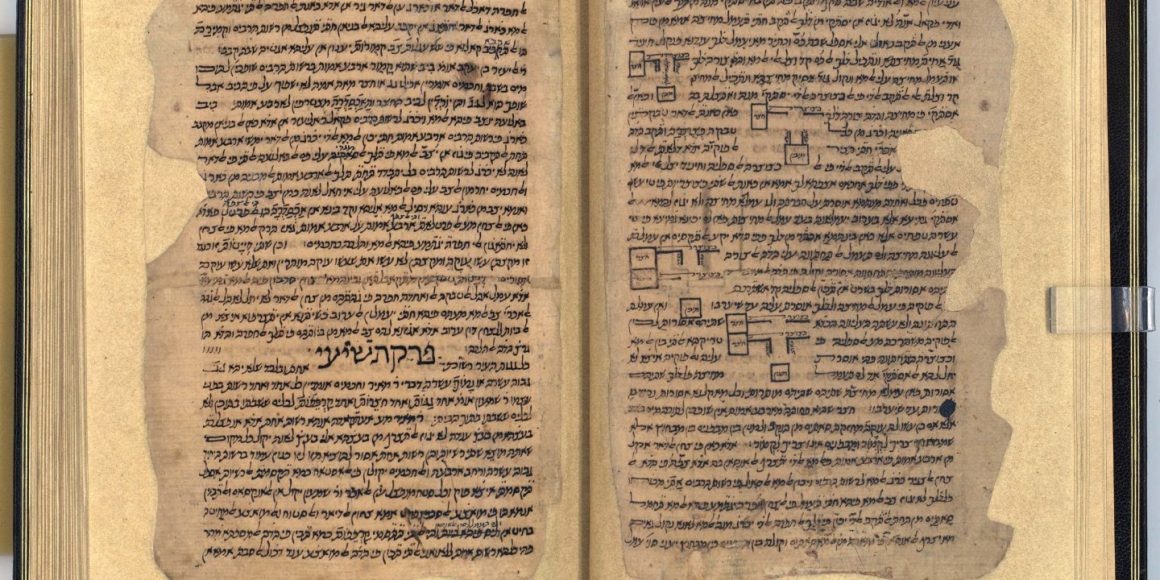

Die kleine, aber hochkarätige Ausstellung zeigt in einem einzigen verdunkelten Raum Texte von Maimonides, die allesamt vor der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert entstanden sind. Zusammengestellt hat man Handschriften aus Bibliotheken im Vatikan, Oxford, in Zürich, London, Budapest, New York, Paris, Kopenhagen und Jerusalem. Bei den illuminierten Büchern haben die Organisatoren jeweils nur eine Seite aufschlagen können, und das ist schade. Aber die Aussteller können natürlich nicht erlauben, dass jeder Besucher in den kostbaren Werken herumblättert. Eindrücke von den aussagekräftigen Kunstwerken vermitteln prägnante Beispiele.

lebensunterhalt In Ägypten verdiente Maimonides seinen Lebensunterhalt als Arzt. Er hat eine Reihe medizinischer Schriften verfasst, unter anderem eine Zusammenfassung von Abhandlungen Galens aus dem zweiten Jahrhundert. Es ist erstaunlich, dass eine Abschrift der medizinischen Werke von Maimonides gezeigt wird. Im Ausstellungskatalog findet sich die Erklärung, dass der Auftraggeber diesem Werk durch die Ausschmückung einen besonderen Rang verleihen wollte. Solche Überlegungen spielten wohl auch bei allen anderen ausgestellten Handschriften eine Rolle.

Vom Mischna-Kommentar des Maimonides, fertiggestellt im Jahre 1168, sind fast alle Manuskripte erhalten geblieben, allerdings in Bibliotheken in verschiedenen Städten. Zwei Bände dieses Frühwerks sind nun nebeneinander in der Ausstellung zu sehen. Eines der Bücher ist auf der Seite aufgeschlagen, die eine schematische Zeichnung des Leuchters im Tempel enthält. Wir erkennen, dass Maimonides die Wichtigkeit einer Illustration zu schätzen wusste. Und dass er kein professioneller Grafiker war; denn sein verdeutlichendes Bild ragt in den Text hinein.

Von dem religionsgesetzlichen Kodex »Mischne Tora« (1180), der heute noch eifrig studiert wird, sind nur einzelne Manuskriptblätter erhalten geblieben. Aber in Oxford befindet sich die Abschrift eines Teils des umfassenden halachischen Werkes, die mit dem Original verglichen wurde – diese Tatsache hat der Autor mit seinem Namenszug bescheinigt. Dieses Autogramm prangt nun in Goldfarbe auf beiden Umschlagseiten des zweisprachigen Katalogs.

abschriften Die Hervorhebungen in den Abschriften des großen halachischen Werkes – seine 14 Bücher enthalten übrigens genau 1000 Kapitel – wurden von Künstlern angefertigt, die nicht unbedingt Juden waren. Nichtjuden haben wohl unter Aufsicht gearbeitet. Aber doch ist es vorgekommen, dass eine bestimmte Darstellung retuschiert werden musste, weil der Auftraggeber mit der christlichen Ikonografie nicht einverstanden war.

Dies geschah bei einer Illustration der Übergabe der Tora in einem Werk, das 1295 in Frankreich entstand. Im Gegensatz zu den Kopisten des hebräischen Textes hatten Zeichner eine gewisse Freiheit. So kamen Bilder zustande, die gewiss nicht von Rambams Text inspiriert waren, sondern von lokalen Gegebenheiten (zum Beispiel ein Maskenball zu Purim in einem italienischen Werk aus dem 15. Jahrhundert).

Erwähnt sei, dass auch einige illuminierte Ausgaben von Maimonides’ philosophischem Werk Führer der Unschlüssigen (1190) vorliegen. Die farbigen Zeichnungen dokumentieren, wie sehr die wohlhabenden Auftraggeber Rambams Philosophie, die nicht unumstritten war, geschätzt haben.

Im prachtvollen Katalog, der zur Jerusalemer Ausstellung erschienen ist, kann man einen sehr instruktiven Aufsatz von Sarit Shalev-Eyni über die illuminierten Manuskripte lesen; ihr Essay ist ins Englische übersetzt worden. Dieses schmale Buch ermöglicht auch denjenigen, die nicht ins Israel-Museum kommen können, die Kleinodien zu bestaunen, die Maimonides-Bewunderer im Mittelalter hergestellt haben. Yizhak Ahren

The Israel Museum (Hrsg.): »Maimonides: A Legacy in Script«. Jerusalem 2018, 112 S., 89 NIS. Weitere Informationen unter www.imj.org.il