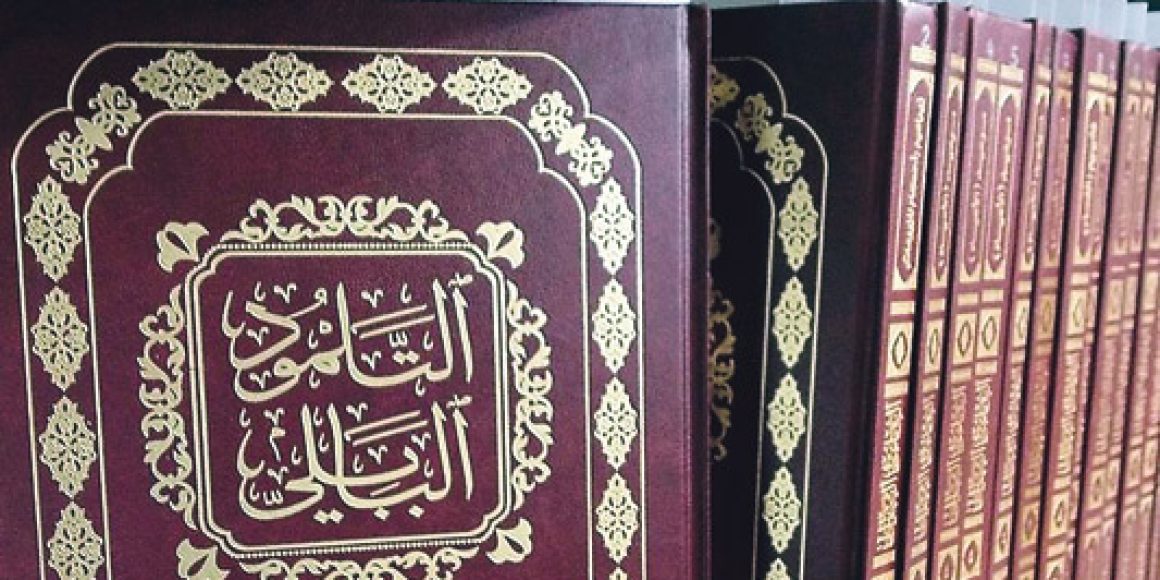

Was manchmal wie eine gute Nachricht erscheint, relativiert sich beim zweiten Blick. Der Talmud wurde jetzt in eine weitere Sprache übersetzt – diesmal ins Arabische. Er wird so vielen arabischsprachigen Personen erschlossen, die sonst keinen Zugang zu ihm hätten. Auf den ersten Blick mag dies wie eine gute Nachricht klingen. Allerdings sollte diese angesichts der vielen schlechten »Übersetzungen«, die es schon in den Jahrhun-

derten zuvor gegeben hatte, hinterfragt werden. Denn viele dieser Schriften wurden benutzt, um die Juden und das Judentum auf sogenanntem wissenschaftlichem Wege zu diffamieren.

Grossprojekt Mohammad Najem, Sprecher des Middle East Studies Center (MESC) in der jordanischen Hauptstadt Amman, erklärte der französischen Nachrichtenagentur Agence France Presse (AFP), die jetzt vorliegende Talmudübersetzung mache das wichtigste religiöse Lehrbuch im Judentum arabischsprachigen Menschen zugänglich. Es handele sich nach Angaben des MESC-Sprechers um eine wörtliche Übertragung der beiden Ursprungssprachen, Hebräisch und Aramäisch.

Insgesamt haben nach Informationen des Studienzentrums 95 Übersetzer und Forscher sechs Jahre an der 20-bändigen arabischen Version des Talmud gearbeitet. Sie umfasst 7.100 Seiten. Erstmals, so betont der MESC-Sprecher, sei es jetzt auch arabischsprachigen Gelehrten und Forschern im Bereich der Islam- und der vergleichenden Religionswissenschaften möglich, zu verstehen, wie Juden den Islam sowie ihre eigene Religion betrachten.

Wissenschaft Fragen nach der Wissenschaftlichkeit und Genauigkeit sind deshalb angeraten. Besonders dann, wenn der Interessierte erfährt, dass die in Jordanien erstellte Übersetzung sich nicht an die klassische Einteilung der Seiten der Gemara hält und die Texte des maßgeblichen Kommentators des Tanachs und des Talmud, Schlomo Jizchaki, Raschi genannt, fehlen. Und misstrauisch macht auch, dass sich der Direktor des MESC, Jawad Ahmad, weigerte, mit der Jerusalem Post über das Übersetzungsprojekt zu sprechen. Ein Institutsmitarbeiter erklärte sogar, Ahmad wolle nicht mit der israelischen Presse reden. Warum, fragt man sich schon vor dem Studium dieser Übersetzung, verweigert sich Ahmad den Fragen und dem Interesse von Journalisten aus Israel?

Ein Grund könnte in den Erklärungen von Mordechai Kedar liegen. Der Direktor des neuen Zentrums für Nahost- und Islamwissenschaften an der Bar-Ilan-Universität ist Experte für arabische Literatur und Nahost-Fragen. Der Talmud, so erläutert Kedar, werde in der muslimischen und arabischen Welt in der Regel sehr negativ dargestellt. Deshalb bezweifele er auch, ob die jetzt vorgelegte Übersetzung »aus der Güte ihres Herzens« erstellt worden sei. »Im Allgemeinen sieht die muslimische Welt den Talmud als eine Art Prototyp für die Protokolle der Weisen von Zion«, sagt Kedar.

Der Unterschied zu den Protokollen sei jedoch, dass die Wahrhaftigkeit des Talmud von den Juden nicht bestritten werde. Demagogen und unseriöse Wissenschaftler, die den Hass von Juden auf Araber, Muslime und Nichtjuden belegen wollen, könnten durch die Benutzung selektiver Zitate versuchen, Beweise dafür zu konstruieren, wie Juden diese verachten und verleumden.

Esther Webman, Expertin für muslimisch-jüdische Beziehungen und arabischen Antisemitismus an der Universität Tel Aviv im »Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies«, teilt diese Meinung weitgehend. Sie sagt: »Der Talmud gilt in der muslimischen Welt als die Hauptquelle der jüdischen Immoralität. Sie (die Übersetzer) betonen Aspekte, die nicht so schmeichelhaft sind und heben sie besonders in ihrer Präsentation hervor. Im Wesentlichen nutzen sie den Talmud als ein Werkzeug, um Juden bestimmter Gewohnheiten und Eigenschaften zu beschuldigen, sodass der Talmud als Inbegriff der jüdischen und der zionistischen Mentalität dargestellt wird. Es sei ein wesentlicher Bestandteil der Expansion des Antisemitismus in der arabischen Welt.«

Belege Die Anti-Defamation League (ADL) hat einen Abschnitt der Einleitung zu dieser Übersetzung veröffentlicht, der die Aussagen von Kedar und Webman bestätigt. »Diese Texte bestätigen die rassistische und feindliche Wahrnehmung gegenüber den Nichtjuden, vor allem denjenigen, die das ›auserwählte Volk‹ bedrohen und im Wege seiner Ambitionen und Hoffnungen stehen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Israel das beste Beispiel für diese rassistische Position ist, sowohl in dem Niveau seiner täglichen Verbrechen gegen die Palästinenser und dem Niveau seiner Ablehnung und Verachtung der internationalen Resolutionen und Gesetze. Denn was für andere Länder in der Welt gilt, gilt nicht für das zeitgenössische Israel, weil es einzigartig ist (...), nach dieser rassistischen Aussage (des Talmud), ist es Juden zu tun erlaubt, was Nichtjuden verboten ist.«

Nach Aussagen von Raquel Ukeles, Kuratorin der arabischen Sammlung von Israels Nationalbibliothek, fokussiert sich das MESC normalerweise auf Politikwissenschaften. Deshalb habe sie die Entscheidung dieser Gruppe, die Gemara zu übersetzen, sehr überrascht. Das Projekt begann angeblich mit einer kleinen Anzahl von Forschern, die vor Beginn anscheinend nicht wussten, welchen Umfang der Talmud hat und wie schwierig es ist, ihn zu verstehen. Nachdem dies klar geworden sei, habe das Zentrum dann die Zahl der Übersetzer auf über 90 erhöht, Muslime und Christen, von denen manche das Aramäische erforschten.

Aufgabe Erstaunlich findet Ukeles auch, dass jordanische Akademiker sich an die gigantische Aufgabe gemacht haben. Sie habe eher erwartet, dass ein Land wie Ägypten, mit einer jüdischen Gemeinde und einer viel längeren Tradition des Übersetzens von Hebräisch ins Arabische, ein solches Projekt übernommen hätte, zumal ägyptische Forscher bereits zwischen 2007 und 2009 Erfahrungen bei der Übersetzung der gesamten Mischna ins Arabische gesammelt hätten.

Warum die arabische Übersetzung des Talmud scheitern musste, belegt ein Gleichnis von Rav Abraham Isaak Kook. Der erste aschkenasische Großrabbiner Palästinas fragte einst, wieso der 8. Tewet, der vierte Monat im hebräischen Kalender, an dem die Übersetzung der Tora ins Griechische beendet wurde, ein dunkler Tag für das jüdische Volk war – genauso dunkel wie die Plage der Dunkelheit in Ägypten. Er erklärte damals, dass sich Laschon, das hebräische Wort für Sprache, von Lischa, kneten, ableite. Genauso wie Brot aus Wasser und Mehl hergestellt werde, vereinige die Sprache das Himmlische und das Irdische.

Die heilige Tora wurde den Menschen in Laschon HaKodesch, der heiligen Sprache, überliefert. Sie kann daher nur in dieser richtig verstanden werden, denn die Vermittlung ist eng mit der Kultur verbunden, die damit einhergeht. Deshalb kann nur ein Jude mit einer reinen Seele die Tora in einer anderen Sprache erklären, aber auch er hat Schwierigkeiten, denn die Vielfältigkeit und die Reichhaltigkeit der Sprachen in aller Welt reicht nicht aus, um den gesamten Inhalt zu vermitteln.

Der Autor ist Rabbiner des Altenzentrums der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main.