Schalom Nagar war 26 Jahre alt, als er mit einem Knopfdruck die Falltür unter dem Galgen von SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann herunterklappen ließ. Israels erste und einzige Hinrichtung eines NS-Kriegsverbrechers: für den Cheflogistiker des Holocausts.

Vor genau 60 Jahren, am 31. Mai 1962, zwei Jahre nach seiner Entführung durch den israelischen Geheimdienst aus Argentinien, war Adolf Eichmann tot. Er war als Leiter des Referats IV B 4 im Reichssicherheitshauptamt zuständig für den Transport der europäischen Juden in die Konzentrationslager.

Sein Henker litt ein Jahr lang an Alpträumen. Fast 50 Jahre lang hat er kaum öffentlich über diesen Tag gesprochen. 2011 drehten die israelischen Filmemacherinnen Netalie Braun und Avigail Sperber über ihn die anrührende Dokumentation »Der Henker«.

BEWACHER Als nach dem Todesurteil im Dezember 1961 Freiwillige für die Hinrichtung gesucht wurden, war Nagar der einzige von 22 Männern der Sonderbewachung für Eichmann, der sich nicht meldete. »Lasst das doch jemanden machen, der selbst im Lager war oder Verwandte verloren hat.« Die Aufgabe wurde dann durch Los vergeben. Es traf ausgerechnet ihn.

Nagar war 1949 mit 15 Jahren allein aus dem Jemen nach Israel ausgewandert. Er war Tischler, Fallschirmjäger, schließlich Wärter im Gefängnis von Ramle bei Tel Aviv. Von Eichmann hatte er nie etwas gehört. Weil die israelischen Sicherheitsbehörden große Angst hatten, einer der Wärter könnte Eichmann umbringen oder verletzen, suchten sie Juden aus orientalischen Ländern für seine Bewachung.

Nagar hat den NS-Verbrecher ein halbes Jahr lang hautnah bewacht. Bevor der berühmte Gefangene aß, musste er sogar vorkosten, um sicherzugehen, dass er nicht vergiftet werden konnte. An die Hinrichtung erinnerte sich Nagar später genau: Es war gegen neun Uhr am Abend. Ein deutscher Pfarrer war bei ihm. Als Henkersmahlzeit bat Eichmann nur um ein letztes Glas Wein. Eine Augenbinde lehnte er ab. »Ich stand ein letztes Mal mit ihm allein im Zimmer und blickte ihm wie immer fest in die Augen. Dann ging ich zum Tisch mit dem Knopf und zog den Vorhang vor. Ich zitterte leicht, als ich den Knopf drückte.« Die Leiche Eichmanns wurde anschließend verbrannt, die Asche ins Mittelmeer gestreut.

»Zu bereuen gibt es da nichts. Eichmann war ein millionenfacher Mörder, und jemand musste ihn hinrichten. Es war meine Aufgabe, was mich aber nicht gerade stolz macht«, sagte Nagar. Erst nach Jahren fand er wieder seine Ruhe. Er wurde religiös, studierte die Heilige Schrift. Siebzehn Jahre später ging er in Frühpension. Er wurde Rabbiner und arbeitete als Schächter, der nach koscherer Vorschrift Hühner schlachtet.

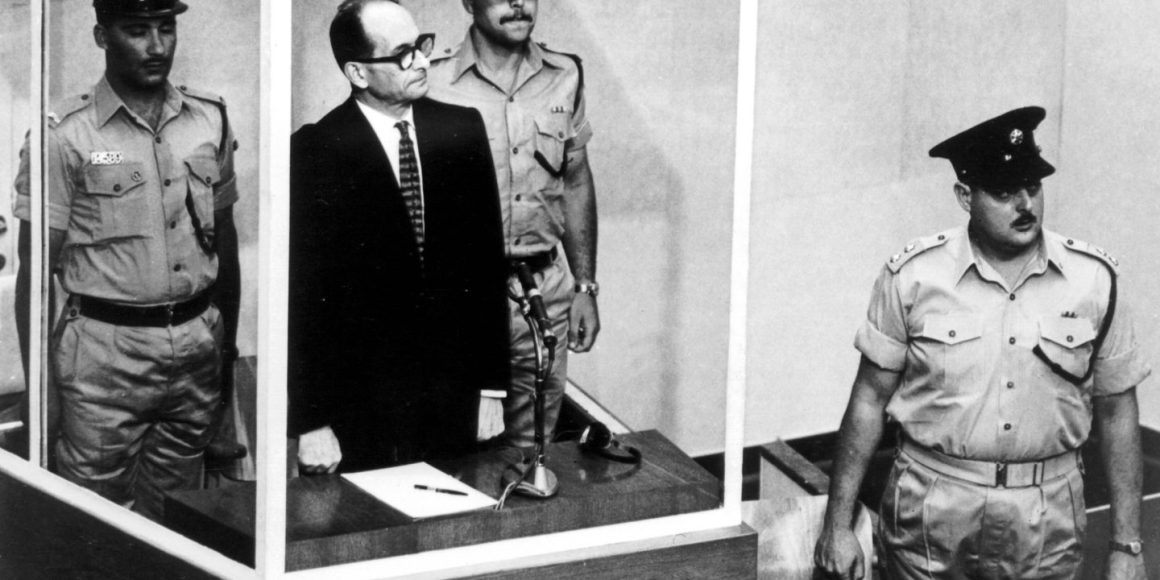

GNADENGESUCH Der in Solingen geborene Eichmann war am 15. Dezember 1961 im eigens dafür umgebauten Theatersaal im Jerusalemer Haus des Volkes zum Tode verurteilt worden. Der Mann, der in einem eigens angefertigten kugelsicheren Glaskasten von zwei Wärtern bewacht wurde, beteuerte immer wieder, nur ein Opfer gewesen zu sein. »Meine Schuld ist mein Gehorsam«, erklärte er.

Und noch in seinem Gnadengesuch an den damaligen Staatschef Jizchak Ben-Zvi schrieb Eichmann, er sei kein »verantwortlicher Führer« gewesen, habe unter Zwang als »Instrument« gedient und fühle sich nicht schuldig. Die Richter könnten sich »nicht in die Zeit und in die Lage versetzen können, in der ich mich während der Kriegsjahre befunden habe«.

Das sah das Gericht anders: »Jeder Eisenbahnzug mit tausend Menschen, den der Angeklagte nach Auschwitz oder an eine andere Stätte der Vernichtung gebracht hat, bedeutet, dass der Angeklagte unmittelbar an tausend vorsätzlich überlegten Mordtaten teilgenommen hat«, erklärte Richter Moshe Landau in der Urteilsbegründung. Eichmanns Schuld sei genau so groß wie die derjenigen, die die Opfer eigenhändig in die Gaskammern geworfen hätten.

Auch in der israelischen Gesellschaft und unter den Juden war indes der Vollzug der Todesstrafe - unter Verweis auf das biblische Tötungsverbot - umstritten. Aus Schweden etwa schrieb die deutsch-jüdische Autorin Nelly Sachs an Staatsgründer David Ben-Gurion: »Lassen Sie kein Todesurteil gegen Eichmann ergehen - auch in Deutschland gab es die Gerechten - um ihretwillen sei es Gnadenzeit.«

Und der jüdische Philosoph Martin Buber warnte gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten, darunter der Religionshistoriker Gershom Scholem, an Staatspräsident Ben-Zvi: »Antisemiten wollen, dass wir in diese Falle tappen.«