1965 Beginn

Am 12. Mai 1965 nehmen die Bundesrepublik Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen auf. Bundeskanzler Ludwig Erhard und Ministerpräsident Levi Eschkol verständigen sich auf den Austausch von Botschaftern. Wirtschaftliche und andere Kontakte gibt es schon länger, auch liefert die Bundesrepublik im Geheimen Waffen, was 1964 bekannt wird – daraufhin wird die Militärhilfe vorübergehend eingestellt. Vorangegangen war ein »Freundschaftsbesuch« des DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht in Ägypten, woraufhin Bonn die Wirtschaftshilfe an Kairo einstellt und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel anstrebt. Die Ankunft des ersten deutschen Botschafters, Rolf Friedemann Pauls, wird in Israel von Protesten begleitet.

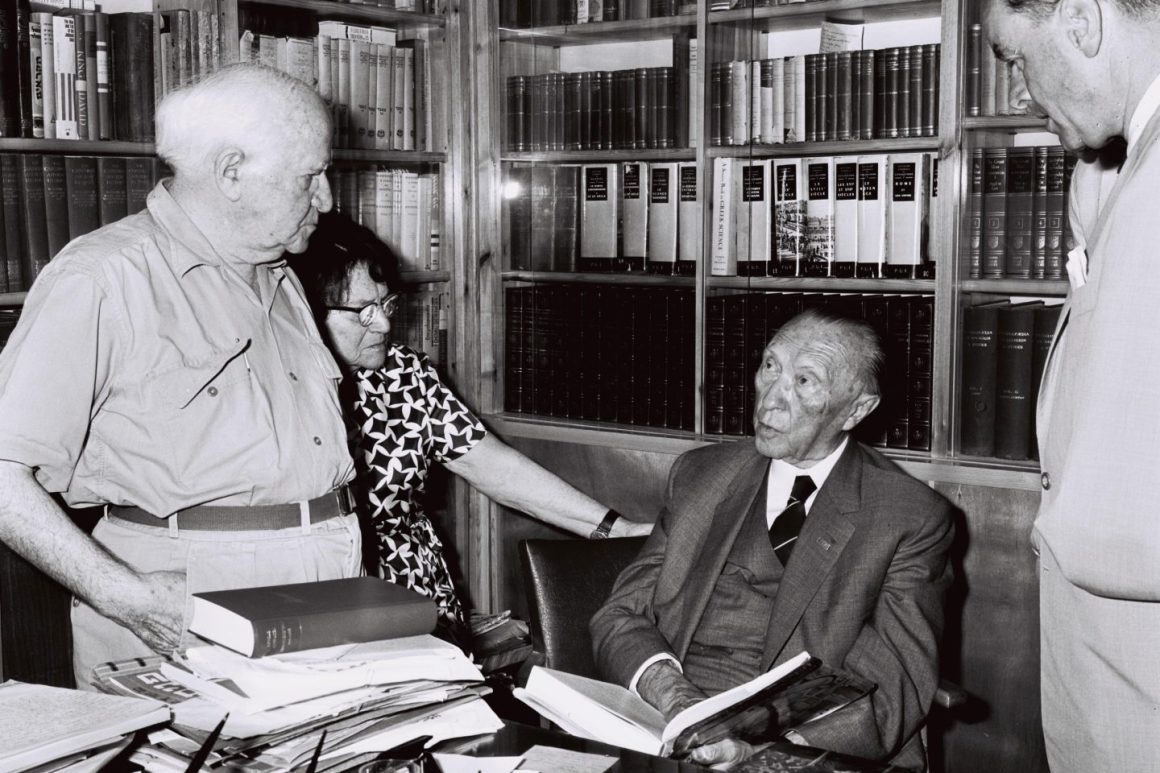

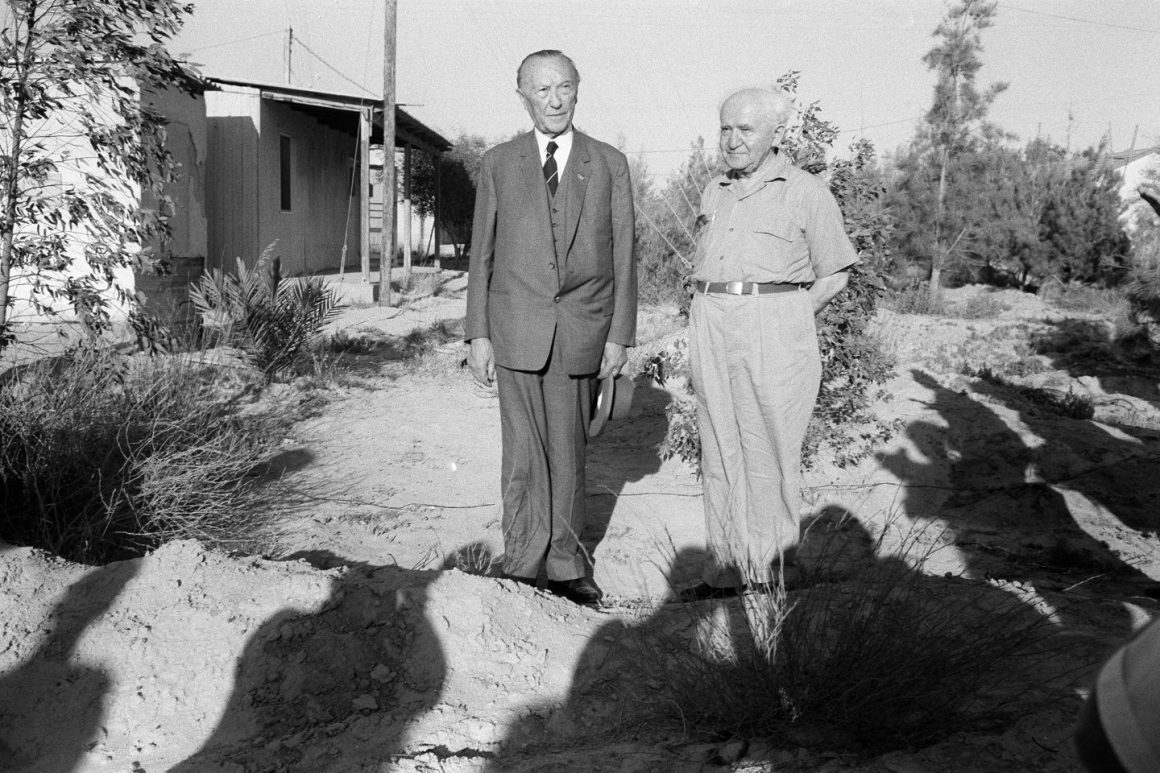

1966 Wüstentreffen

Am 9. Mai 1966 besucht der bereits 90-jährige Ex-Bundeskanzler Konrad Adenauer den ehemaligen Ministerpräsidenten David Ben Gurion, nunmehr 79 Jahre alt, in seinem Altersruhesitz im Kibbuz Sde Boker im Negev. Beide gelten als Wegbereiter der deutsch-israelischen Beziehungen, haben jeder auf seine ganz eigene Weise und aus unterschiedlichen Motiven heraus gegen massive Widerstände dafür gesorgt, dass man den Gesprächsfaden aufnahm und sich annäherte. Am 14. März 1960 begegneten sich im Waldorf Astoria in New York Adenauer und Ben Gurion erstmals persönlich, damals eine Sensation. Offensichtlich stimmte die Chemie zwischen beiden auf Anhieb. Nun sitzen sie in dem bescheidenen Haus in Sde Boker zusammen, sprechen über Demokratie und Antisemitismus. Es sollte ihre letzte Begegnung sein, Adenauer stirbt knapp ein Jahr später, und Ben Gurion erweist ihm eine besondere Ehre, indem er zur Beerdigung in Deutschland erscheint.

1966 Städtepartner

Kaum sind die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel offiziell, beschließen die beiden Länder 1966 Städtepartnerschaften. Berlin-Charlottenburg und Or Yehuda sowie Berlin-Reinickendorf und Kiryat Ata wollen die Ersten sein. Sie lösen damit eine ganze Welle an neuen Kontakten zwischen Städten und Gemeinden beider Länder aus. Eine zweite folgt nach der deutschen Wiedervereinigung 1989 mit den Städten in den fünf neuen Bundesländern, die ihre Fühler nach Israel ausstrecken. Inzwischen gibt es mehr als 100 solcher Städtepartnerschaften. Erst dieser Tage ist eine prominente hinzugekommen: Am 5. Mai besiegelten Berlin und Tel Aviv eine Partnerschaft.

1966 Kapitalhilfe

Ein weiterer Meilenstein genau ein Jahr nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Am 12. Mai wird das Wirtschaftshilfeabkommen zwischen der Bundesrepublik und dem Staat Israel unterzeichnet. Dabei geht es um Kapitalhilfen aus Deutschland in einem Volumen von 160 Millionen D-Mark. »Davon sollen 125 Mio. DM für Wohnungsbau (80 Mio. DM) und Telefonprojekte (45 Mio. DM) bestimmt werden; 35 Mio. DM sollen der Industriebank zur Verfügung gestellt werden«, heißt es im Kabinettsprotokoll. Dem Abkommen gingen zahlreiche Streitigkeiten über die Summe voraus, die ursprünglich von Bundeskanzler Konrad Adenauer und David Ben Gurion bei ihrem Treffen in New York am 14. März 1960 ins Spiel gebracht worden sein soll. Fakt aber ist, dass aus dem, was die deutsche Seite »Wiedergutmachungszahlungen« und die Israelis schlicht »Schilumim« (»Zahlungen«) nannten, so etwas wie Entwicklungshilfe wurde.

1969 Europa

Eine Tradition wird begründet. Am 19. März 1969 kommt erstmals eine Delegation von Knessetabgeordneten in die Bundesrepublik, wo sie feierlich im Bundestag willkommen geheißen wird. Zwei Themen, die von den israelischen Parlamentariern angesprochen werden, sind der Wunsch nach einer deutschen Unterstützung für ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der späteren EU, sowie eine intensivere Verfolgung von NS-Kriegsverbrechen. David Hacohen, Vorsitzender des Knessetausschusses für Außenbeziehungen und Sicherheit, fordert bei dieser Gelegenheit mehr westdeutsches Engagement bei der Bekämpfung des arabischen Boykotts gegen sein Land. Jeder Erfolg dieser Bewegung, erklärt er, ermutige nur die »Illusion«, dass Israel zerstört werden könne. 1971 erfolgte der deutsche Gegenbesuch in Israel sowie die Gründung einer Kontaktgruppe des Bundestages zu Israel. 1978 wird ihr Pendant in Jerusalem ins Leben gerufen.

1970 Minister

Israels Außenminister kommt nach München. Am 22. Februar 1970 landet mit Abba Eban erstmals ein amtierendes Regierungsmitglied zu Gesprächen in der Bundesrepublik Deutschland. Seine Visite beginnt mit einer Kranzniederlegung im ehemaligen Konzentrationslager Dachau. Der Besuch findet unter schwierigen Vorzeichen statt. Erst am 10. Februar war ein Israeli bei einer versuchten Flugzeugentführung von Terroristen am Flughafen München-Riem ermordet worden, und neun Tage vor Ebans Ankunft kamen bei einem Brandanschlag auf das Altersheim der Israelitischen Kultusgemeinde der Stadt sieben Menschen ums Leben. Bei einer Demonstration von linksradikalen Studenten sowie Arabern aus Protest gegen Abba Ebans Besuch werden Slogans wie »Zionismus ist Faschismus« skandiert.

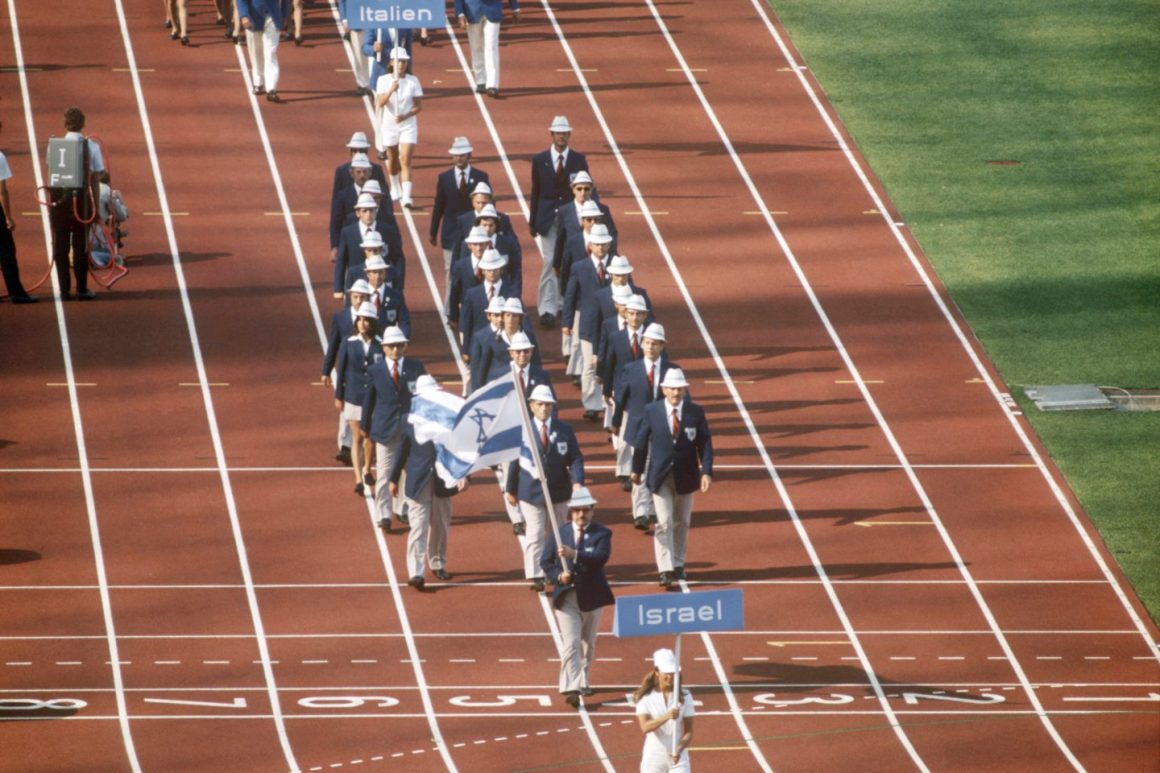

1972 Olympia-Attentat

Ein Massaker erschüttert die Olympischen Sommerspiele in München. Am 5. September 1972 dringen acht palästinensische Terroristen in das Olympische Dorf ein, ermorden zwei israelische Sportler und nehmen neun weitere als Geiseln. Sie fordern die Freilassung von rund 200 Palästinensern in Israel, was Ministerpräsidentin Golda Meir ablehnt. Nach dem Verstreichen mehrerer Ultimaten verständigt man sich darüber, dass die Terroristen mit den Geiseln in Helikoptern zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck gebracht werden, von wo aus sie nach Kairo weiterreisen sollen. Dort warten deutsche Sicherheitskräfte, die einen Befreiungsversuch unternehmen, der aufgrund der mangelhaften Ausbildung der deutschen Beamten, Fehleinschätzung und unzureichender Bewaffnung in eine Katastrophe mündet. Alle Geiseln, fünf der Terroristen sowie ein deutscher Polizist kommen ums Leben. Das Agieren der deutschen Behörden und die baldige Freilassung der überlebenden Terroristen nach Flugzeugentführungen stoßen in Israel auf massive Kritik.

1973 Kanzler in Israel

Premiere in Israel: Am 7. Juni 1973 reist mit Willy Brandt erstmals ein amtierender deutscher Bundeskanzler nach Israel. Eingeladen hat ihn Ministerpräsidentin Golda Meir. Beide kennen sich bereits persönlich durch ihre Aktivitäten in der Sozialistischen Internationale. Der Staatsbesuch soll die Beziehungen beider Länder wieder verbessern, die durch das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden während des Anschlags palästinensischer Terroristen auf israelische Sportler in München nur neun Monate zuvor massiv gelitten haben. »Wir können nicht ungeschehen machen, was geschehen ist«, sagt Brandt bei seiner Ankunft, die von Protesten begleitet ist. Erste Station ist die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, wo der Bundeskanzler einen Kranz niederlegt. Zum Abschluss seiner Reise erhält Brandt die Ehrendoktorwürde des Weizmann-Instituts.

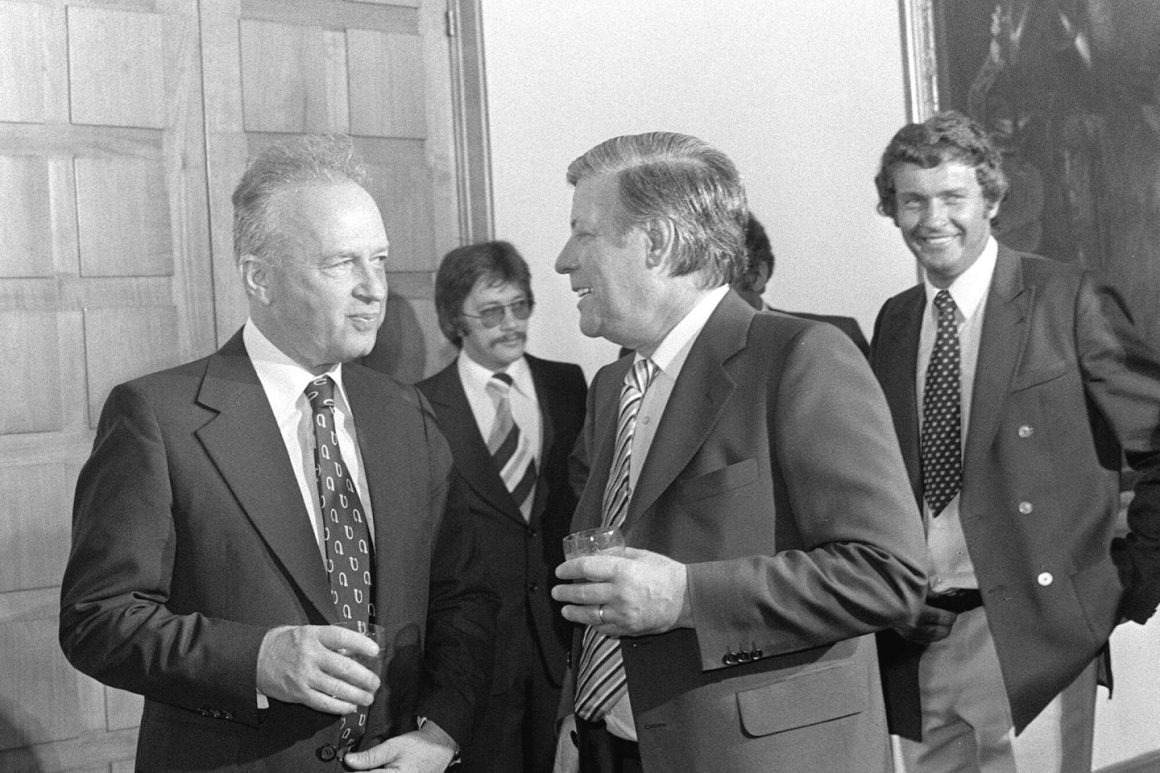

1975 Besuch in Bonn

Eine Bundeswehrkapelle spielt die »Hatikwa«, Israels Nationalhymne, in Bonn. Am 8. Juli 1975 kommt Yitzhak Rabin als erster israelischer Ministerpräsident nach Deutschland. Er beginnt seinen Besuch im ehemaligen KZ Bergen-Belsen und spricht dort das Kaddisch. Daraufhin geht es weiter nach West-Berlin. Erst dann ist Bonn an der Reihe, wo Rabin mit Bundeskanzler Helmut Schmidt zusammentrifft. Als Gastgeschenk bekommt der israelische Premier einen Farbfernseher samt Videorekorder, Schmidt und seine Frau Loki erhalten von Rabin ein Modell der Arche Noah. Der Besuch des israelischen Ministerpräsidenten in Deutschland dauert 24 Stunden länger als geplant, weil US-Außenminister Henry Kissinger in diesen Tagen ebenfalls in Bonn erscheint und man sich die Gelegenheit zu Gesprächen nicht entgehen lassen will.

1981 Tiefpunkt

Ein geplanter Waffendeal belastet das deutsch-israelische Verhältnis wie nie zuvor. Als im Januar 1981 bekannt wird, dass Deutschland plant, Leopard-2-Panzer an Saudi-Arabien zu verkaufen, ist die Empörung in Israel groß. Denn offiziell befindet man sich mit dem Wüstenkönigreich im Kriegszustand. Was folgt, ist ein verbaler Schlagabtausch auf höchster Ebene. Bundeskanzler Helmut Schmidt nennt Israels Premier »eine Gefahr für den Frieden«. Ein Staatsbesuch in Israel komme für ihn nicht infrage, weil er nicht »als wandelnde Aktion Sühnezeichen« unterwegs sein wolle. Begin revanchiert sich mit der Äußerung, Schmidt habe »nie seinen Treueeid auf seinen Führer Adolf Hitler gebrochen«. Trotz dieser Dissonanzen, die einen Tiefpunkt der Beziehungen darstellen, kommt der Panzerverkauf aus zahlreichen außenpolitischen Gründen nicht zustande.

1991 U-Boote

Israel erhält drei U-Boote aus Deutschland. Mitten im Zweiten Golfkrieg reist Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher am 24. Januar 1991 nach Israel, das gerade mehrfach von irakischen Scud-Raketen beschossen wird. Weil zuvor bekannt geworden ist, dass deutsche Firmen Bagdad bei der Produktion chemischer Waffen geholfen haben, steht die Bundesregierung außenpolitisch unter Druck. Um den Schutz Israels zu verbessern, wird von deutscher Seite Militärhilfe zugesichert, darunter drei U-Boote der Dolphin-Klasse. Die ersten beiden bezahlt Deutschland, das dritte wird gemeinsam finanziert. Während der Amtszeit von Bundeskanzler Gerhard Schröder wird der Bau dreier weiterer U-Boote für Israel genehmigt.

1998 Militärübung

Kranzniederlegung in Yad Vashem in Bundeswehruniform. 17 ausgewählte Offiziersanwärter reisen Anfang Mai 1998 nach Israel. Nach einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte nehmen sie in verschiedenen israelischen Einheiten für einige Wochen an militärischen Übungen teil. Es ist das erste Mal, dass Bundeswehrsoldaten in einem Nicht-NATO-Land eine solche Ausbildung absolvieren. Generalleutnant Helmut Willmann, Heeresinspekteur der Bundeswehr, erklärt zu Beginn des Trainings, dem ein Jahr gründliche Planung mit Generalmajor Amos Malka, dem Befehlshaber der israelischen Landstreitkräfte, voranging: »Diese jungen Männer haben keine Vergangenheit. Aber sie müssen die Vergangenheit kennen.« Viele Hundert deutsche Soldaten absolvieren in den Jahren danach ähnliche Programme. 2023 beteiligten sich Kampfjets der Luftwaffe der Bundeswehr sogar an den Feierlichkeiten zum israelischen Unabhängigkeitstag.

1999 Hauptstadt Berlin

Israels Ministerpräsident Ehud Barak kommt am 21. September 1999 nach Berlin – er ist der erste ausländische Staatsgast nach dem vollendeten Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin. Empfangen wird Barak von Bundeskanzler Gerhard Schröder, der von der »fast nahtlosen Übereinstimmung« zwischen beiden Staaten in vielen politischen Fragen spricht. Die Tatsache, dass Berlin nun die Hauptstadt ist, bedeute keinesfalls, dass man sich aus der historischen Verantwortung verabschieden würde, erklärt Schröder. Der Bundeskanzler will damit israelischen Bedenken vor einem wiedervereinigten Deutschland begegnen. »Niemand muss Angst haben, dass sich die politische Kultur dieses Landes verändert«, so Schröder weiter. Barak spricht davon, dass Berlin 60 Jahre zuvor der Ort war, von dem der Zweite Weltkrieg ausging. In nur zwei Generationen seien aber aus der »Asche des Holocaust« stabile deutsch-israelische Beziehungen aufgebaut worden.

2008 Konsultationen

Die deutsch-israelischen Beziehungen werden auf eine neue Ebene gebracht. Der 60. Jahrestag der Staatsgründung Israels bildet den Anlass für die ersten Regierungskonsultationen, die am 17. März 2008 stattfinden. Sieben deutsche und acht israelische Minister nehmen an diesem Gedankenaustausch teil. Unter der Ägide von Ministerpräsident Ehud Olmert und Bundeskanzlerin Angela Merkel will man durch gemeinsame politische Maßnahmen das Verhältnis zwischen beiden Ländern intensivieren. Sieben Mal finden die Regierungskonsultationen statt, zuletzt im Oktober 2018. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz angeführte Bundesregierung lässt das Projekt wieder einschlafen. Nach der erneuten Übernahme der Amtsgeschäfte durch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen Koalition will man keine gemeinsamen Auftritte mit rechtsextremen Ministern wie Itamar Ben-Gvir.

2008 »Staatsräson«

Es ist eine Rede, die Geschichte machen sollte. »Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes«, erklärt Angela Merkel am 18. März 2008 bei einem Besuch in der Knesset. »Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar«, so die CDU-Politikerin weiter. Seither wird viel darüber diskutiert, was genau unter dem Begriff »Staatsräson« zu verstehen ist. Nimmt man Merkels Aussage wörtlich, so eine Deutung, müsste sich Deutschland in einem militärischen Konflikt mehr als nur verbal an die Seite Israels stellen. Andere dagegen sehen dahinter primär eine humanitäre, politische oder finanzielle Unterstützung.

2023 Rüstungsdeal

Es ist der größte Rüstungsdeal in der Geschichte Israels. Am 28. September 2023 bringen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein israelischer Amtskollege Yoav Gallant in Berlin mit ihrer Unterschrift den Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 unter Dach und Fach. Deutschland will sich mit der in Israel entwickelten Technik, mit der feindliche Flugkörper in bis zu 100 Kilometern Höhe bekämpft werden können, besser vor einem möglichen russischen Angriff schützen. 3,6 Milliarden Euro soll es kosten. Die Finanzierung der Beschaffung von Arrow 3 erfolgt aus dem Sondervermögen Bundeswehr. 2030 soll das Raketenabwehrsystem endgültig einsatzbereit sein. Anlässlich der Vertragsunterzeichnung erklärt Gallant: »Es ist auch besonders bedeutsam für jede jüdische Person, dass Deutschland ein israelisches Verteidigungssystem kauft.«

Zusammengestellt von Ralf Balke