Herr Thießen, wir befinden uns mitten in der vierten Corona-Welle mit all ihren schrecklichen Auswirkungen inklusive eines Anstiegs von Judenfeindlichkeit. Was passiert da eigentlich gerade?

Ich bin über die heftigen Reaktionen sehr erschrocken. Blickt man seuchenhistorisch zurück, dann gehört das leider zum schlechten Ruf, aber ich war mir sicher, dass wir im 21. Jahrhundert schon weiter sind und diese massiven Auseinandersetzungen nicht mehr in diesem Ausmaß stattfinden würden.

Woran liegt es, dass in dieser Situation Antisemitismus so offen zutage tritt?

Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Sie betreffen nicht nur den Einzelnen, sondern auch alle anderen. Das Verhalten des Einzelnen kann eine potenzielle Bedrohung des anderen sein, und deswegen greift beim Menschen der Versuch so gut, Bedrohungen zu verorten, einer Gruppe zuzuordnen. Die Pest, die Seuche, alle diese Krankheiten wurden mit einer bestimmten Gruppe verbunden. Im Mittelalter wurden Juden als »Pestbringer«, als »Brunnenvergifter« ausgegrenzt, teilweise verbrannt. Es gab Pogrome. Das zieht sich durch die Jahrhunderte und findet sich im 20. Jahrhundert mit dem Bild vom »Juden als Vergifter des Volkskörpers« wieder.

Bei vielen Demonstrationen von Corona-Leugnern waren »Judensterne« mit der Aufschrift »Ungeimpft« zu sehen.

Das Impfen wurde immer stark mit »dem Juden« verbunden. Die Vorstellung vom Impfen als »Vergiftung des Volkskörpers« kommt speziell im 19. Jahrhundert auf und spielt auch im Dritten Reich eine Rolle. Zynischerweise werden diese widerlichen Gleichsetzungen von Ungeimpften und Juden durch Corona-Leugner und Impfgegner, die sich als Verfolgte stilisieren, bewusst auf Demonstrationen geschürt. Sie verstehen das Mobilisierungspotenzial von Erinnerungskultur und machen damit Stimmung.

Sie haben in Ihrem Buch »Auf Abstand« über Menschen geschrieben, die sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen als Anne Frank oder Sophie Scholl sehen. Wie kommt es dazu, dass Geschichte derart missverstanden wird?

Opferstilisierungen haben in der politischen Kultur schon seit den 70er-, 80er-Jahren diese Tradition. Bei gesundheitspolitischen Themen ist das lange Zeit eher ein Projekt der Linken. Wie zum Beispiel bei Aids: Dort spielte das Dritte Reich bei der Kritik an der Erfassung der Infizierten eine große Rolle. Die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich diente so als Warnung, welche Auswüchse die Pandemie-Politik annehmen kann. Auch bei Debatten um Gentechnik oder Präimplantationsdiagnostik in den 90er-Jahren gab es Bezüge zur Nazizeit. Jetzt wird das leider wieder aufgegriffen, und manche glauben es vielleicht sogar. Pandemien sind zu Beginn immer emotional aufgeladen, aber seit Herbst 2020 wird, das haben Kolleginnen und Kollegen wie Jens-Christian Wagner schon früh beschrieben, sehr bewusst mit antisemitischen Zuschreibungen gearbeitet. Die sogenannten Querdenker und Corona-Leugner haben in der zweiten Welle an Zuspruch verloren, auch weil die Eindämmungsmaßnahmen größer wurden, woraufhin sie ihre Demonstrationen für eine Zeit lang im November/Dezember 2020 einstellen mussten – allerdings die erste Demo, die »Querdenken« dann wieder ausrief, war am 27. Januar 2021. Eine Autokorso-Demonstration am wichtigsten geschichtspolitischen Datum der Bundesrepublik. Meiner Meinung nach ist das ein bewusster Versuch der Umdeutung.

Die Impfpflicht wird derzeit intensiv diskutiert. Können Sie einen Einblick in die jüngere Geschichte des Impfens geben?

Das Impfen im 19. Jahrhundert gilt als das Paradebeispiel für die Moderne und deren Schattenseiten. Die Moderne, das Aufgeklärte, die Schulmedizin »bedrohten« aus Sicht der Kritiker die heimische Lebenswelt. Das wichtigste Beispiel ist die Impfpflicht gegen Pocken. Gerade in pietistischen Kreisen galt das Impfen als Eingriff in Gottes Werk. Der Mensch soll die Krankheit als Prüfung annehmen und sie überstehen. Das wird teilweise bis heute gepflegt, und da ist partiell auch der Antisemitismus besonders ausgeprägt. Es spielt aber auch eine Rolle, dass Juden als Spitze des medizinischen Fortschritts gesehen werden. In Deutschland wurde die erste allgemeine Impfpflicht gegen Pocken 1874 maßgeblich von drei jüdischen Abgeordneten vorangebracht. Das ist in der Debatte selbst noch unerheblich, aber es spielte in den Folgejahren insofern eine Rolle, als dann gesagt wurde: Seht her, die zwei jüdischen »Väter« des Impfgesetzes, die fangen an, systematisch »unseren Volkskörper zu vergiften«. Auch in esoterischen und anthroposophischen Kreisen war das oft ein Argument. In den 1920er-Jahren lässt sich daher eine rechtsextreme Popularisierung der Impfkritik erkennen. Die NSDAP verstand sich als Anwalt der Impfgegner, weil sie ein hohes rechtsextremes Mobilisierungspotenzial ausmachte. Ganz ähnlich wie heute die AfD.

Israel ist Vorreiter beim Impfen – welche Reaktionen beobachten Sie?

In einschlägigen Chats sind antisemitische Zuschreibungen fast an der Tagesordnung. Das ist tief sitzender Judenhass, der immer wieder aktiviert wird. Das spiegelt sich auch zum Teil bei Corona-Leugnern und »Querdenkern«, was die Beobachtung der Impfprogramme in Israel angeht. Das reicht von Neid bis hin zu offenen antisemitischen Stereotypen. Das Erschreckende ist, dass generell zwar antisemitische Zuschreibungen nach 1945 in der Bundesrepublik abebbten, dass sie aber nie ganz verschwunden waren. Allerdings spielten antisemitische Aufladungen in der bundesdeutschen Debatte der Impfgegnerschaft seit den 60er-Jahren – übrigens auch in der DDR – keine Rolle mehr. Der heutige Judenhass in der Impfkritik knüpft an Altes an, aber er ist ein Stück weit neu, weil er neue Impulse erhalten hat: Impfen ist eine Projektionsfläche für »Systemkritik«, die seit den 2010er-Jahren von rechtspopulistischen Bewegungen genutzt wird. Hinzu kommt eine sehr aufgeladene politische Stimmung in ganz Europa.

Gibt es einen Weg, da herauszukommen?

Wir müssen an die Wurzeln von Antisemitismus und Rechtspopulismus gelangen. Selbst wenn Corona oder die Impfdiskussion vorbei sein sollten, sind das tiefer sitzende Strömungen. Es gibt so viele Projekte gegen Judenhass, und die müssen mehr gefördert werden. Sonst könnte schnell der Eindruck entstehen: Wenn die Pandemie vorbei ist, sind wir alle Sorgen los.

Wie wird sich die Gesellschaft nach Corona Ihrer Meinung nach verändert haben?

Zu Beginn der Pandemie wurde viel für medizinisches Personal geklatscht. Doch dieser Beifall ebbte sehr schnell ab. Die 2020 ausgerufene Revolution im Gesundheitswesen ist ausgeblieben. Corona hat uns gezeigt, wie schwach wir auf diesem Gebiet aufgestellt sind. Das war früher anders, und dabei spielt auch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens seit den 70er- und 80er-Jahren eine wesentliche Rolle. Wenn diese vierte Welle, die hoffentlich sehr bald vorbei ist, auch nur etwas Gutes hat, dann, dass der Zustand des Gesundheitswesens nun erneut ins Blickfeld gerückt ist. Das Gesundheitswesen ist die Grundlage einer gerechten Gesellschaft. Wir müssen faire Arbeitsbedingungen und gute Strukturen schaffen. Public Health muss in Deutschland wieder neu gedacht werden.

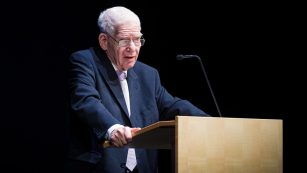

Mit dem Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte sprach Katrin Richter. Von ihm ist »Auf Abstand. Eine Gesellschaftsgeschichte der Coronapandemie« im Campus Verlag erschienen.