Es ist eine besondere Geste - gerade in Zeiten deutsch-polnischer Konflikte über die Russlandpolitik: Auf Einladung von Polens Präsident Andrzej Duda hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute als erster deutscher Staatsgast zum Jahrestag des Beginns des Warschauer Ghetto-Aufstandes am 19. April eine Gedenkrede gehalten - und zwar vor dem 1948 errichteten Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos, das auch durch Willy Brandts Kniefall von 1970 berühmt wurde.

Heute vor 80 Jahren, am 19. April 1943, hatten sich jüdische Ghetto-Bewohner gegen die Übermacht von SS und Wehrmacht erhoben. Fast vier Wochen dauerte es, bis die SS den Aufstand endgültig niederschlagen konnte.

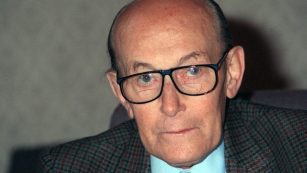

Erst vor wenigen Wochen hat das Historische Museum der polnischen Juden eine wichtige Entdeckung vorgestellt: die bislang einzigen bekannten Fotos des Aufstands, die nicht von deutschen Besatzern stammen. Sie wurden vom polnischen Feuerwehrmann Leszek Grzywaczewski (1920-1993) angefertigt.

Sein Sohn entdeckte die Negative in einer Kiste mit Filmrollen. Die Bilder zeigen, wie SS und Polizei Ende April 1943 jüdische Bewohner zum Bahnhof führten, von dem sie zumeist ins Vernichtungslager Treblinka transportiert wurden.

Es war die Zeit des Pessachfestes 1943, als ab vier Uhr morgens die deutschen Truppen das Ghetto umstellten. Ziel von SS-Führer Heinrich Himmler war es, Warschau zu Hitlers Geburtstag am 20. April »judenfrei« zu präsentieren. Zu dieser Zeit lebten noch rund 60.000 Menschen eingeschlossen hinter den 18 Kilometer langen Mauern des Ghettos.

Im November 1940 hatten die Deutschen das Ghetto wegen angeblicher Seuchengefahr errichtet und Juden aus ganz Polen dort zusammengepfercht. Zu Spitzenzeiten waren 445.000 Menschen in dem Gebiet im Stadtzentrum eingeschlossen - in katastrophalen hygienischen Verhältnissen und in ständiger Angst vor dem Abtransport in die Todeslager. Übervölkerung und Hunger lösten Typhus und Gelbfieber aus. 6.000 Menschen starben pro Monat. Die Straßen waren mit Leichen übersät.

Viele Juden mussten Zwangsarbeit leisten. Die SS zwang den von ihr eingesetzten Judenrat, bei der Auswahl der zu Deportierenden mitzuentscheiden - und machte ihn somit zum Herren über Leben und Tod. Bereits im Juli 1942 begannen die Nationalsozialisten, das Ghetto zu räumen, bis zum April 1943 wurden 300.000 Menschen in Vernichtungslager deportiert.

Am 19. April 1943 sollten die letzten aus dem Ghetto geholt werden. Mit Widerstand rechnete die SS nicht. Doch 750 spärlich bewaffnete Kämpfer setzten sich zur Wehr. Mit wenigen Pistolen, Messern, Handgranaten und Molotow-Cocktails sowie etwa 100 Gewehren und einem einzigen Maschinengewehr zogen sie in den Kampf gegen mehr als 2000 Soldaten, SS und Polizeikräfte, die durch Panzer, Artillerie und Luftwaffe unterstützt wurden.

Marek Edelman, einer der wenigen überlebenden Anführer des Ghettoaufstands, sagte kurz vor seinem Tod 2009: »Während der ganzen Okkupation war das Hauptproblem, wie man an Waffen kommt. Ständig redeten wir nur über Waffen.«

Das Überraschungsmoment war auf der Seite der Widerstandskämpfer. 200 SS-Männer wurden getötet, der Rest zog sich zunächst zurück. In den ersten Tagen des Aufstandes konnten die Kämpfer die Angriffe zurückschlagen, doch am Ende hatten sie keine Chance. Die Deutschen begannen unter dem SS-Gruppenführer Jürgen Stroop, das Ghetto systematisch in Brand zu stecken.

Insgesamt forderten die Kämpfe mehr als 12.000 Todesopfer. Weitere über 30.000 Menschen wurden anschließend erschossen, 7000 in Vernichtungslager transportiert. Wenigen gelang die Flucht durch die Kanalisation. Am 16. Mai 1943 ließ Stroop die Große Synagoge zerstören. »Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr«, brüstete er sich.

Der Aufstand hat eine enorme symbolische Bedeutung. Er zeigte, dass die Deutschen nicht unbesiegbar waren. Bereits unmittelbar nach dem Ereignis setzte eine durchaus kontroverse Erinnerung ein, die bis heute andauert. Es ging um die Rolle der Polen bei der Judenverfolgung und die Frage, warum es nicht mehr jüdischen Widerstand gegeben hat.