Die Hemmschwelle für offenen Judenhass sinkt, fürchtet der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht er über die »Querdenker«-Bewegung und »krudes Gedankengut« der AfD. Und über seine schnell erklärte Solidarität mit dem Sänger Gil Ofarim nach dessen Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel.

Herr Schuster, was bedeutet Ihnen der 9. November?

Der 9. November ist der Tag, als 1938 die Synagogen verwüstet wurden, als mehr als die Hälfte der Synagogen in Deutschland und Österreich brannte und Tausende Juden in Konzentrationslager verschleppt wurden. Es war der Tag, der jedem deutlich machen musste, welche Exzesse drohten. Dafür steht dieser Tag für mich vor allem, auch wenn er natürlich mit dem Mauerfall verbunden ist. Aber ich fürchte, dass die Mehrheit der Bevölkerung mit dem 9. November 1938 spontan nicht mehr viel anfangen kann.

Es gibt Initiativen für einen nationalen Gedenktag am 9. November, an dem der Ausrufung der Republik 1918, der Pogromnacht 1938 und des Mauerfall 1989 gedacht wird. Wie stehen Sie dazu?

Ich halte einen Gedenktag, der alle historischen Ereignisse am 9. November berücksichtigt, für schwierig, weil sie sehr ambivalent sind. Dieser Tag im Jahr 1938 hatte zumindest für einen Teil der deutschen Bevölkerung ganz gravierend negative Auswirkungen: Da bestand Gefahr für Leib und Leben, Deportationen fanden statt, bis hin zu Ermordungen. Auf der anderen Seite steht der eindeutig freudige Anlass des Mauerfalls im November 1989. Ich halte einen einzigen nationalen Gedenktag für all diese unterschiedlichen Ereignisse für problematisch.

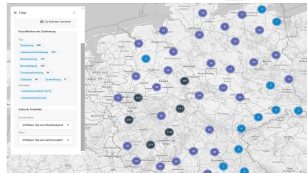

Zum Judenhass heute: Die Recherchestelle RIAS hat für 2020 rund 1900 antisemitische Vorfälle dokumentiert, 450 mehr als ein Jahr zuvor. Nehmen diese Fälle so stark zu oder werden sie gründlicher erfasst?

Beides ist richtig. Es wird mehr erfasst. Bei RIAS können sich auch Menschen melden, die zögern, sich an die Polizeibehörden zu wenden, oder Vorfälle angeben, die unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegen. Doch haben wir, so empfinde ich es, auch tatsächlich eine Zunahme antisemitischer Straftaten, was ja auch die Kriminalstatistik widerspiegelt. Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Menschen mit antijüdischen Vorurteilen zugenommen hat. Sondern man traut sich eher, Dinge zu sagen, die man früher nicht ausgesprochen hätte. Was mir auch Kummer macht: Wenn Funktionäre der AfD zum Teil krudes Gedankengut selbst im Deutschen Bundestag von sich geben, dann ist das nach meiner Auffassung auch ein Katalysator für Antisemitismus.

Die AfD stellt sich manchmal auch als Anwalt jüdischen Lebens in Deutschland dar.

Wenn ich die AfD bräuchte, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, dann wäre es schlimm um Deutschland bestellt.

Sie haben vor der Bundestagswahl klar abgeraten, die AfD zu wählen. Die Partei hat aber nur wenig eingebüßt, in Sachsen und Thüringen sogar stärkste Kraft geworden. Wie kann man AfD-Wähler aus Ihrer Sicht für andere Parteien zurückgewinnen?

Deutschlandweit hat die AfD etwa 20 Prozent an Stimmen eingebüßt. Da ist immer die Frage: Ist das Glas halb voll oder halb leer? Andere Parteien können Stimmen nicht zurückzugewinnen, wenn sie sich auf die AfD zubewegen oder sich bei deren Wählern anbiedern. Es ist wichtig, auf die Unterschiede zur AfD hinzuweisen und auf die Gefahr, die von ihr ausgeht.

Inwieweit spielt die »Querdenker«-Szene beim aktuellen Antisemitismus eine Rolle?

Ich glaube, es gibt bei den sogenannten Querdenker-Demos auch Menschen, die ernsthafte Sorgen haben vor einer Impfung, auch wenn ich diese in keiner Weise teile. Die Szene ist aber infiltriert von rechtsradikalen Kräften, die sie für ihre Zwecke missbrauchen.

Wird das von Dauer sein?

Ich komme aus dem Volk der Propheten, aber da würde ich mich zurückhalten. Es wird eine Rolle spielen, wie lange wir mit der Pandemie zu kämpfen haben. Aber es gibt eine Radikalisierung, die schwer wieder einzufangen ist. Damit werden wir lange zu tun haben.

Der Sänger Gil Ofarim hat Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Inzwischen gibt es Zweifel an seiner Darstellung. Sie haben sich schnell mit ihm solidarisiert und eine Entschuldigung des Hotels gefordert. Waren Sie voreilig?

Zunächst habe ich keine Zweifel gehabt an der Darstellung von Gil Ofarim. Ich vertrete die Meinung, dass der Rechtsgrundsatz gilt: »Auch die andere Seite muss gehört werden«. Ich halte meine Stellungnahmen nicht für voreilig und möchte jetzt das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen abwarten. Wenn der Vorfall sich nicht in ähnlicher Form abgespielt hat, wie er von Gil Ofarim dargestellt wurde, dann muss ich sagen, hätte ich für sein Verhalten überhaupt kein Verständnis. In diesem Fall hätte Gil Ofarim dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen.

Nährt diese Geschichte womöglich selbst antijüdische Tendenzen?

Der Zentralrat hat nach dem Vorfall eine Fülle von antisemitischen Zuschriften bekommen, was in keiner Weise gerechtfertigt ist. Aber ich denke nicht, dass Menschen wegen dieser Geschichte zu Antisemiten werden.

Sie haben 2015 eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen ins Spiel gebracht. Hat sich Ihre Furcht bestätigt, dass muslimische Migranten den Antisemitismus in Deutschland nähren könnte?

Zur Notwendigkeit einer Begrenzung stehe ich unverändert. Ein Land wie Deutschland sollte sich nicht selbst überfordern. Es war auch richtig, dass ich 2015 die Sorge geäußert habe vor zunehmendem Antisemitismus durch Zuwanderung von Menschen, die mit antijüdischen und antiisraelischen Stereotypen aufgewachsen sind. Sechs Jahre später habe ich aber nicht das Gefühl, dass der Antisemitismus durch Zuwanderung wesentlich zugenommen hat. Im Frühjahr gab es zwar im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt antijüdische und antiisraelische Demonstrationen. Aber die gab es vielleicht noch ausgeprägter auch 2014, ein Jahr vor der Flüchtlingszuwanderung.

Haben Sie den Eindruck, dass muslimische Zuwanderer von Aufklärungs- und Gedenkpolitik in Deutschland erreicht werden?

Die Aufarbeitung der Schoa und unsere Gedenkpolitik sollten auf jeden Fall in den Integrationskursen behandelt werden. Es ist gut und notwendig, wenn neu Zugewanderte mit der deutschen Geschichte vertraut gemacht werden. Das geht zum Beispiel mit Besuchen in KZ-Gedenkstätten mit Führungen in arabischer Sprache. Dennoch müssen wir unsere Erinnerungskultur weiterentwickeln, so dass sie zu einer Migrationsgesellschaft passt.

Wie bewerten Sie die Arbeit des Antisemitismusbeauftragten Felix Klein?

Eindeutig positiv. Es ist ihm in seinem Amt häufig gelungen, den Finger in die Wunde zu legen. Er macht Antisemitismus eben auch von staatlicher Seite zum Thema. Wenn es nach mir geht, sollte er unbedingt weitermachen. Um den Antisemitismus bestmöglich und ressortübergreifend bekämpfen zu können, halte ich es für sinnvoll, das Amt im Bundeskanzleramt anzusiedeln.

Können Juden in Deutschland gut leben oder wird aus Ihrer Sicht die Debatte über Auswanderung nach Israel weitergehen?

Ich erkläre es gerne mit dem Bild der gepackten Koffer. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich manche jüdischen Familien gesagt: Wir sitzen auf gepackten Koffern, sind hier also nur vorübergehend - wir wandern weiter. Klar ist: Heute sind die Koffer ausgepackt. Nur schaut heute eben der eine oder andere, wo der leere Koffer verstaut ist. Das heißt, eine leichte Skepsis bleibt. Es ist aber nicht so, dass viele jüdische Menschen Deutschland verlassen.

Ist jüdisches Leben in Deutschland anders als vor zehn Jahren?

Die jüdischen Gemeinden haben sich natürlich durch den Zuzug von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion seit den 1990er Jahren massiv verändert. Damals hatten sie rund 25 000 Mitglieder, heute sind es rund 95 000. Innerhalb von einer Generation ist es gelungen, die damaligen Zuwanderer völlig zu integrieren. Auch in der deutschen Gesellschaft insgesamt sehe ich einen positiven Trend, und das hängt zusammen mit den Feiern zu 1700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland. Hier zeigt sich das Thema Judentum auch jenseits der Schoa. Die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens wird deutlich. dpa

Zur Person: Josef Schuster wurde am 20. März 1954 im israelischen Haifa geboren. 1956 kehrten seine Eltern in die Heimat des Vaters nach Unterfranken in Bayern zurück. Schuster arbeitete bis 2020 in einer eigenen Praxis als Arzt. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit 2014 ist Schuster Präsident des Zentralrats der Juden, 2018 wurde er wiedergewählt.