Herr Nestler, Sie werden im anstehenden Verfahren gegen Hans Lipschis Nebenkläger vertreten. Was wird ihm vorgeworfen?

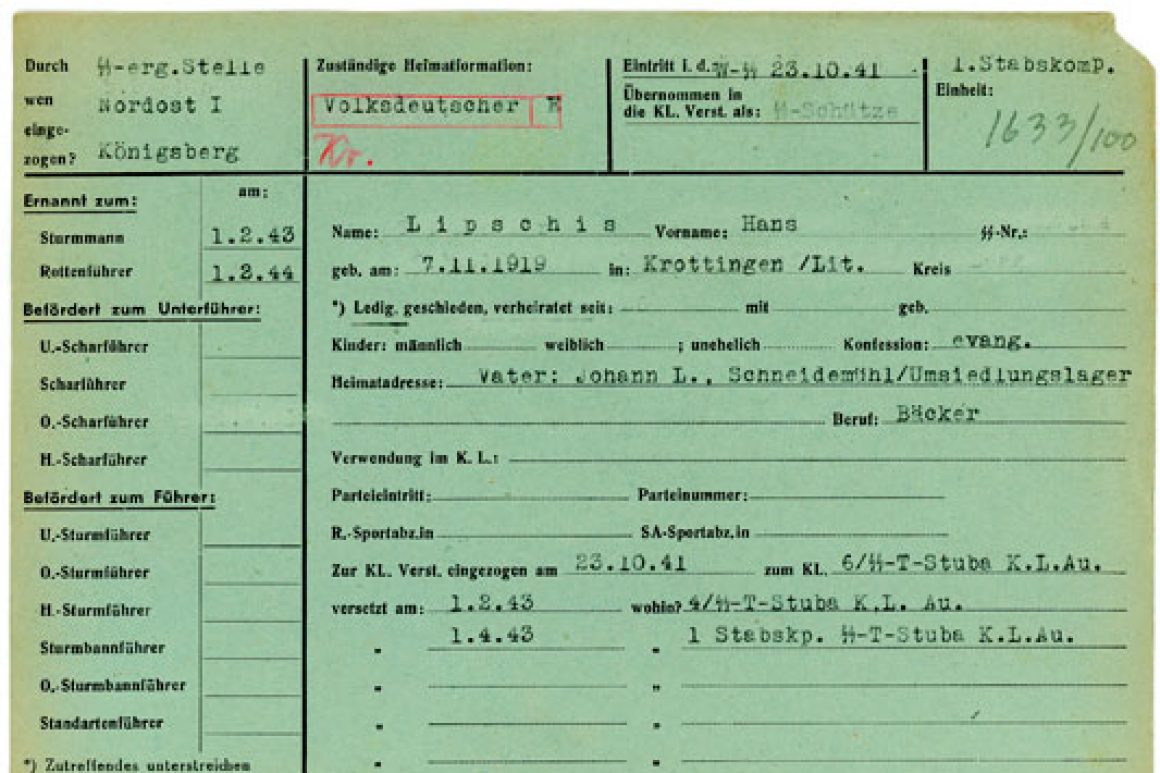

Hans Lipschis war Mitglied des SS-Totenkopf-Sturmbann, ab Oktober 1941 in Auschwitz-Birkenau. Er war als Wachmann eingesetzt und hat auf diese Weise mit dafür gesorgt, dass der organisierte Massenmord stattfinden konnte.

Lipschis selbst hat zunächst gesagt, er sei »nur Koch« gewesen.

Nach der Dokumentenlage wurde er ab September 1943 als Koch eingesetzt. Aber auch in dieser Zeit hatte er Einsatz an der Rampe. Insgesamt ist sein Einsatz beim Eintreffen von mindestens neun Zügen mit deportierten Menschen dokumentiert. Ich habe Zweifel, ob er wirklich selbst gekocht hat, das mussten Häftlinge machen. Ich vermute, er war im Bereich der Lagerküche als Wachmann tätig, der etwas vom Kochen verstand.

Sie wollen Menschen informieren, die überlegen, ob sie Nebenkläger im Strafverfahren gegen Lipschis sein können. Welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein?

Diese Menschen müssen nahe Angehörige haben, die unter Mitwirkung von Hans Lipschis ermordet wurden. Nach der gesetzlichen Regelung können das nur Eltern, Kinder und Geschwister oder auch »Halbgeschwister« sein. Für die Nebenkläger ist das Verfahren eine Möglichkeit, für ihre ermordeten Verwandten Zeugnis abzulegen. So wird deutlich, dass es nicht nur ein Verfahren des Staates ist und dass es nicht nur um Tausende von anonymen Opfern geht, sondern die Opfer werden konkret, es sind die Nebenkläger und ihre Angehörigen. Zudem haben frühere Verfahren gezeigt, dass Angehörige oft eine andere Perspektive auf die Taten haben als Richter oder Staatsanwälte. Dies können sie in den Prozess einbringen.

Es heißt immer, erst durch das Demjanjuk-Urteil 2011 hätte die deutsche Justiz die Möglichkeit, Täter zu verfolgen, auch wenn es keinen konkreten Tatnachweis gibt.

Der angeblich fehlende »konkrete Tatnachweis« ist ein Mythos. Es gab in den 60er-Jahren verschiedene Verfahren, in denen Mitglieder von Wachmannschaften wegen Beihilfe zum Mord allein deswegen verurteilt wurden, weil sie zur Wachmannschaft gehörten. Denn die haben ja die Mordmaschinerie am Laufen gehalten. Im Sobibor-Prozess 1965/66 wurde etwa vom Gericht festgestellt, dass der SS-Mann, der in Sobibor für die Lohnbuchhaltung zuständig war, damit Beihilfe zum Mord geleistet hatte. Dieser eigentlich selbstverständliche Gedanke, dass jemand, der eine Funktion im Lager hatte, auch für dessen Funktionieren verantwortlich war, ist nur in Vergessenheit geraten.

Lipschis hätte also längst angeklagt werden können?

Ja. Zum einen gibt es ja einen konkreten Tatnachweis: Er hat an der Rampe Dienst geleistet, als Menschen dort ins Gas geschickt wurden. Und zum anderen sollte Lipschis ja 1982 aus den USA abgeschoben werden – dem ist er durch seine freiwillige Einreise nach Deutschland zuvorgekommen –, weil seine Tätigkeit als Wachmann in Auschwitz detailliert ermittelt worden war. Aus den Unterlagen, die »Die Welt« zutage gefördert hat, geht hervor, dass US-Stellen sehr befremdet darüber waren, dass deutsche Behörden mit dem Material, zwei Meter Akten, keine Ermittlungen begonnen haben.

Es werden vermutlich demnächst Verfahren gegen mehr als 40 KZ-Wärter eröffnet. Hätten diese auch vor dem Demjanjuk-Urteil angeklagt werden können?

Ja. Wenn die Zentrale Stelle in Ludwigsburg, die seit 1958 NS-Straftaten zu ermitteln hat, immer wieder auf die besondere Bedeutung des Demjanjuk-Verfahrens verweist, ist das zwar richtig, weil erst dieses Verfahren eine Wende in der Praxis herbeigeführt hat. Aber die Rechtslage war immer schon so, dass Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaften längst vorher hätten tätig werden können und müssen.

Mit dem Kölner Strafrechtsprofessor sprach Martin Krauß.

Als Nebenkläger im anstehenden Verfahren gegen Hans Lipschis können Angehörige auftreten, die Verwandte bei folgenden Transporten nach Auschwitz hatten:

Aus Berlin, sog. 38. Osttransport:

ab 17.5.1943, an 19.5.1943.

Aus Theresienstadt:

ab 20.1.1943, an 21.1.1943,

ab 23.1.1943, an 24.1.1943,

ab 12.10.1944, an 14.10.1944,

ab 28.10.1944, an 30.10.1944;

Aus Westerbork/Niederlande:

ab 4.12.1942, an 6./7.12.1942

ab 12.12.1942, an 14./15.12.1942;

Aus Drancy/Frankreich:

ab 23.6.1943, an 25.6.1943,

ab 13.4.1944, an 16.4.1944.

Kontakt: nestler.walther@posteo.de

Oder:

Prof. Dr. Cornelius Nestler

Universität zu Köln

Institut für Strafrecht

50923 Köln

Tel. 0221-470 3160

Weitere Informationen: www.nestler.uni-koeln.de