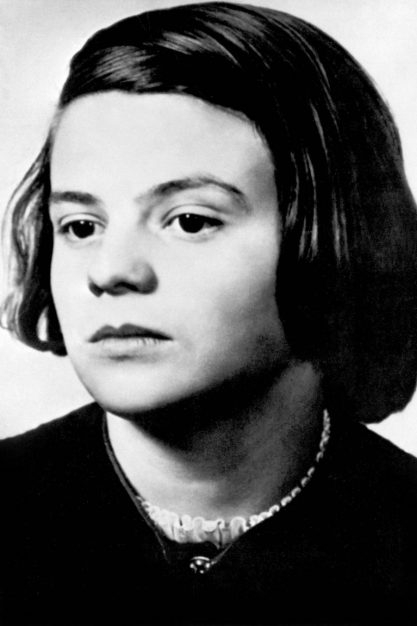

Der Name Sophie Scholl steht wie kaum ein anderer für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Sie gehörte zum Kreis rund um Alexander Schmorell und ihren Bruder Hans. Die Weiße Rose prangerte die Verbrechen der Nazis an und verteilte Flugblätter, um die Menschen aufzurütteln.

Am 18. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl bei einer Aktion in München festgenommen und vier Tage später hingerichtet. Vor allem Sophie Scholl wurde zur Ikone. Doch rund um ihren 100. Geburtstag am Sonntag (9. Mai) ändert sich das Bild - hin zu einer jungen Frau, die zwar Mut und Stärke, aber auch Schwächen und Widersprüche hatte und die gerade deshalb nahbarer ist denn je.

Thomas Rink vom NS-Dokumentationszentrum in München hält das für überfällig. »Sophie Scholl wurde nicht als Widerstandskämpferin geboren.« Nehme man ihre gesamte Lebensgeschichte mit all ihren Widersprüchen, Ambivalenzen und Entwicklungen in den Blick, werde ihr der Mythos einer »Heiligen ohne Widersprüche« genommen. »Sie wird von der Widerstandsikone zum Menschen.« Das begrüßt auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden: »Perfekte Menschen gibt es nicht. Und wenn sie auf einen Sockel gestellt werden, taugen sie nicht mehr als Vorbild. Denn dann werden sie unerreichbar«.

Vor allem junge Leute könnten nach Ansicht von Hildegard Kronawitter von der Weiße Rose Stiftung gut mit dieser Widersprüchlichkeit umgehen. Jugendliche erlebten sich selbst oft als widersprüchlich, sagt die Vorsitzende. Wenn so ein Idol wie Sophie Scholl auch Widersprüche in sich trage, könnten sie das also gut nachvollziehen.

Wie das geht, zeigt das Instagram-Projekt »@ichbinsophiescholl«. Zehn Monate lang teilt der Kanal Videos, Fotos und Eindrücke der letzten zehn Monate in Sophies Leben. Luna Wedler spielt die Studentin, die sich im Alltag selbst filmt. Wedler war beeindruckt: »Sie ist eine moderne Frau. Für mich ist sie ein unglaubliches Vorbild geworden.«

Scholl wurde am 9. Mai 1921 im baden-württembergischen Forchtenberg geboren und wuchs mit vier Geschwistern auf. Ihr Elternhaus war liberal und protestantisch geprägt. Eine schöne Kindheit mit Spielen, Freiheit und Natur. Nach einer kurzen Station in Ludwigsburg landete die Familie 1932 in Ulm, während die Nazis immer präsenter wurden.

Doch während ihre Eltern die braune Ideologie kritisch sahen, waren ältere Geschwister wie Hans oder Inge in der Hitlerjugend aktiv. Auch Sophie wurde mit 13 ein begeistertes Jungmädel. Als draufgängerisch und provokant beschreibt Maren Gottschalk in ihrer Biografie »Wie schwer ein Menschenleben wiegt« die Schülerin in dieser Zeit, mit kurzen Haaren und ihrer frechen Art ganz anders als die bezopften Hitlermädchen. Sie rauchte heimlich und war verliebt in Fritz Hartnagel, den sie mit 15 kennengelernt hatte und dem sie am 16. Februar 1943 ihren wohl letzten Liebesbrief schrieb, gefüllt mit lila Blüten.

Radtouren und Ausflüge mit Gleichaltrigen, übernachten, am Lagerfeuer sitzen - das habe einen Erlebnisraum geschaffen, den Mädchen wie sie sonst nicht gehabt hätten, erklärt Kronawitter. Erst nach und nach habe Sophie erfahren, dass es nicht um Freiheitsspielräume gegangen sei, sondern dass alles mit einer Ideologie verbunden gewesen sei.

Der Theologe und Historiker Robert Zoske spricht von einem langen und zum Teil schmerzhaften Entwicklungsprozess. »Der Mensch Sophie, wie er uns aus den Quellen entgegentritt, hatte viele Facetten, von denen die todesmutige Gefangene, wie sie am Ende vor dem Volksgerichtshof ist, nur eine von vielen ist«, schreibt er in dem Buch »Sophie Scholl - Es reut mich nichts«. Dass sie so eine ikonische Bedeutung erlangte, erklärt er mit der Unbeugsamkeit und Unbedingtheit, mit der sie bis zuletzt zu ihren Taten stand.

Angeregt durch Diskussionen und Bücher wuchsen Sophies Zweifel am NS-Regime, die Kriegsbegeisterung schreckte sie ab. Während ihres Studiums der Biologie und Philosophie in München brachte Hans sie in Kontakt mit Gleichgesinnten wie Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf und Kurt Huber. Die Freunde diskutierten, lasen verbotene Bücher und schrieben Flugblätter, in denen sie Verbrechen wie den Massenmord an den Juden aufs Schärfste kritisierten. »Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses Gewissen, die Weiße Rose lässt Euch keine Ruhe!«, heißt es etwa im vierten Flugblatt.

Sophie stieg begeistert mit ein. Am 18. Februar 1943 legte sie mit Hans das sechste Flugblatt in der Münchner Universität aus. Sie flogen auf und wurden festgenommen, so wie andere aus ihrem Kreis. Sophie und Hans Scholl sowie Probst wurden zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 hingerichtet, weitere Todesurteile folgten. Von Sophie ist ein Satz überliefert, den sie am Tag vor der Hinrichtung gesagt haben soll. »So ein herrlicher, sonniger Tag, und ich muss gehen. (...) was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden.«

»Sophie Scholl steht beispielhaft für den Mut, zur eigenen Überzeugung zu stehen und sich der NS-Diktatur zu widersetzen«, resümiert Historiker Rink. Doch Bewegungen wie die »Querdenker« vereinnahmen ihr Andenken. Im Herbst 2020 hatte sich eine Frau öffentlich wegen ihres Widerstandes gegen die Corona-Maßnahmen mit Sophie Scholl verglichen.

»Diese Anmaßung in Bezug auf Opfer des Nationalsozialismus ist abstoßend und unerträglich«, kritisiert Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Es relativiere den Holocaust und verhöhne die Opfer. Rink sieht deshalb eine große Aufgabe: »Auch wenn wir heute in einer Demokratie leben, bedarf es des Engagements und der Zivilcourage aller, um sich gegen Gefährdungen der demokratischen Gesellschaft zu positionieren und menschenverachtende Ideologien wie Rassismus oder Antisemitismus nicht schweigend hinzunehmen«.